Museum der Unmenschlichkeit Museum der Unmenschlichkeit: Gedenken an Opfer des Holocoust in Auschwitz

Auschwitz - Da steht dieses traurige Erbe. Der Blick fällt auf den Schornstein des Krematoriums, dann erst auf die Gebäude und die Stacheldrahtzäune, die das ganze Lager von der Welt abzuschneiden scheinen. Überall Wege, überall Wachtürme, dann die vielen Baracken.

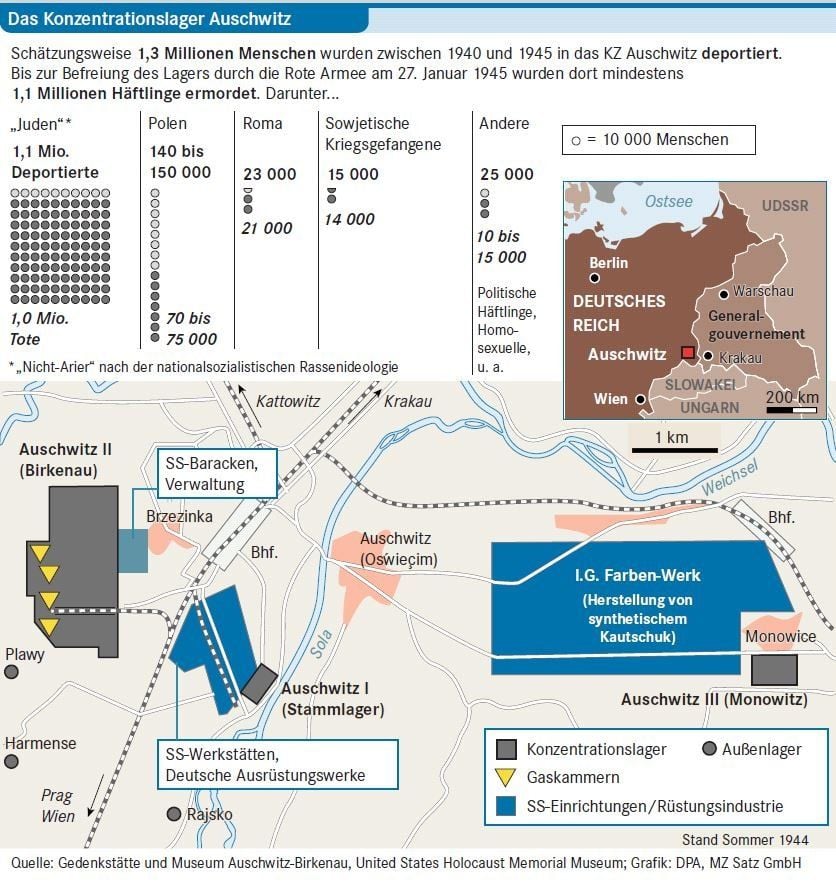

Über eine Million Menschen fanden in Auschwitz den Tod, rund eine Million Juden. Sie wurden erschossen, gefoltert, erschlagen oder vergast und anschließend in den Öfen der Krematorien verbrannt. Wer weiß, welches Leben sie hätten leben können. Hier endete es, weil es der deutsche Nazi-Staat so wollte.

Ein kalter Januartag. Der Wind beißt unentwegt in die Ohren und lässt die Augen tränen, die Wege sind voller Schlamm. Wer damals keine Schuhe hatte, erzählt uns Pawel Sawicki, konnte nicht überleben. Dieser Ort sei der authentische Beweis des Verbrechens der Nazis, sagt der Pressesprecher des staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau, während er voranläuft.

Tag der Befreiung

Nächste Woche ist ein besonderer Tag in Auschwitz. Zum 70. Mal jährt sich am 27. Januar der Tag der Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee. Ein riesiges Zelt wurde über dem Bahnhof gespannt. Staatsmänner aus der ganzen Welt werden kommen. Auch Bundespräsident Joachim Gauck ist unter ihnen. Aber vor allem stehen die rund 300 Überlebenden von Auschwitz im Mittelpunkt. „Wir werden die Überlebenden feiern“, sagt der Direktor des Museums Auschwitz, Piotr Cywinski. Es sei ein wichtiger Tag, denn in zehn Jahren, zum nächsten „runden“ Gedenktag, werden die meisten von ihnen nicht mehr leben, meint der große Mann mit den kurzen Haaren und dem kräftigen Bart.

Das Stammlager, genannt Auschwitz I, wurde ab 1940 von der SS zur Inhaftierung politischer Häftlinge genutzt. Es war ein reines Konzentrations- und Arbeitslager. Größter Profiteur der Arbeitssklaven war die IG Farben.

Auschwitz II, also Auschwitz-Birkenau, war das eigentliche Vernichtungslager. Es wurde 1941 in drei Kilometer Entfernung vom Stammlager gebaut. Rund 1,1 Millionen Menschen wurden hier skrupellos umgebracht, davon eine Million Juden.

Lagerkommandant Rudolf Höß lebte dort in einer Villa hinter dem Krematorium I. Nach dem Krieg wurde er zum Tode verurteilt und 1947 zwischen Krematorium und Villa gehängt. (mh)

Wie soll die Welt dann von Auschwitz, von der Last des Holocaust lernen, wenn die authentischen Berichte fehlen? So wie der von Zofia Posmisz, einer Polin, die nach dem Krieg als Journalistin und Publizistin bekannt wurde und aus deren Geschichte sogar eine Oper hervorging. „Ich wollte erst nicht zurück, sondern vergessen.“ Aber vergessen hätte sie nicht können. Also ging sie zurück. „Vielleicht ist Auschwitz eine Warnung für künftige Generationen“, sagt sie, die heute 92 Jahre alt ist. „Ich hatte Glück.“

Die Überlebenden versuchen sich von der Erinnerung zu befreien, erklärt Zofia Posmisz, aber ohne es zu können. Die neuen Generationen wollen die Erinnerung bewahren. Vielleicht ist der einzig gangbare Weg der Befreiung das Erinnern, hat sie erkannt.

Zofia kam als 22 Jahre junge Frau in das Lager. „Als ich ankam und las: ,Arbeit macht frei’, dachte ich, dann bin ich schnell wieder raus, denn gut arbeiten kann ich.“ So wie sie dachten viele.

„Für mich war diese vollkommene Naivität immer ein Schock“, sagte der Historiker Saul Friedländer einmal, dessen Eltern in Auschwitz umgebracht wurden, über die Erwartungen der Opfer bei ihrer Ankunft in Birkenau. Die Menschen kamen mit allem Hab und Gut, das sie tragen konnten.

Mit Kochtöpfen, Kaffeekannen, mit Rasierzeug, mit allen Dingen des Lebens, ohne zu wissen, dass dies der Ort ihres Todes war. Die SS schickte Familien sofort in die Gaskammer, ebenso Alte und Kranke. Vom Bahnhof ging es in das Krematorium III, das heute zerfallen ist. Eine kleine Treppe führte hinab in den Tod, in die Gaskammer.

Lesen Sie auf der nächsten Seite von den unmenschlichen Bedingungen im Lager.

Zofia Posmisz hingegen überlebte. Und sie erzählte ihre Geschichte. Wie sie ankam und durch die sogenannte „Sauna“ gezwungen wurde. Ein Gebäude, in dem die Häftlinge sich ausziehen mussten und ein vermeintliches Desinfektionsbad nehmen sollten. „Eine braune Brühe, in die ich nicht hineinsteigen wollte“, sagt sie. Aber sie musste.

Ebenso hieß es sich auszuziehen und nackt vor den niederträchtigen Sprüchen der SS-Männer den nächsten Raum zu durchqueren, ehe die Haare abrasiert wurden und ihr Häftlingskleidung gegeben wurde. Sie arbeitete im sogenannten Landwirtschaftskommando. Eine harte Arbeit, für die es aber zusätzliches Essen gab. Der Hunger sei dennoch ein entsetzlicher Begleiter gewesen. Es gab Suppe, die nicht nur abscheulich schmeckte, sondern auch zu Durchfall führte, „wenn man den ganzen Teller leer aß“, erzählt sie.

Es hatte schlimme Folgen, denn der Durchfall beschmutzte nicht nur die Unterwäsche, die nicht wieder gesäubert werden konnte, „sondern lief auch im Bett, sofern man oben lag, nach unten auf die anderen“. Sie berichtet von grauenhaften Menschen, den Sadisten im Lager, „die alles mit den Gefangenen machen konnten, alles“.

In die Gaskammer getrieben

Heute ist der Ort des Verbrechens ein Museum. Zunächst sind wir im Todeslager der Frauen, eine Gegend, die im Zerfall begriffen ist. Ein Ofen steht vor den Betten, er ist verrostet und aus seinem Inneren krümelt ein Häuflein Rost. Die Lagerbetten waren damals überfüllt, so dass von Liegen keine Rede sein konnte. Die Menschen mussten sich verrenken, um hier Platz zu finden. Von diesem Lager aus wurden die Menschen in die Gaskammer getrieben.

Das KZ zerfällt immer mehr, sagt Anna Lapuska, die für die Instandhaltung zuständig ist. Das Alter der Gebäude, das Wasser in der Erde, das Wetter setzen den Baracken weiter zu, „die ja nur wenige Jahre stehen sollten“. Nun existieren sie bereits mehr als 70 Jahre. 150 von ihnen sind noch zu sehen, dazu gibt es über 300 Ruinen. Die Außenwände einiger Baracken müssen abgestützt werden, weil sie sonst einzustürzen drohen.

Ein Team von bis zu zehn Mitarbeitern arbeitet täglich an der Fortexistenz von Auschwitz. Das Geld stammt aus einem EU-Fonds, der 200 Millionen Euro betragen soll. Die Zinsen dienen dann der Finanzierung der Instandhaltungsarbeiten. Deutschland hat bereits 60 Millionen Euro gegeben.

Grauenhafte Welt der Absurdität

Die restaurativen Tätigkeiten haben sich gelohnt. Wenn Überlebende in den Block Nummer zwei im Stammlager von Auschwitz kommen, sagen sie, hier habe sich nichts geändert, erklärt Pawel. Dabei ist der ganze Raum eine reine Rekonstruktion. 1.200 Menschen kamen in einen Block, unvorstellbar angesichts der Größe.

Leere Betten sind zu sehen, aber damals waren sie so voll, dass die Männer nicht alle darin Platz fanden. In Block Nummer vier ist das Eigentum der Lager-Insassen zu sehen, das Raubgut der SS. Die Schuhe, die beschrifteten Koffer, Kochtöpfe. Der Blick fällt auf die Brillen der Opfer - ein Teppich aus Draht mit rundem Glas. Die abgeschorenen Haare, die Prothesen der Ankömmlinge - eine grauenhafte Welt der Absurdität.

Lange Zeit liefen die Erinnerungskulturen von Juden, Polen, Sinti und Roma nebeneinander, ohne jeweils die der anderen gebührend anzuerkennen. Es gab sogar erheblichen Streit. Heute herrscht Rücksichtnahme. In Block 27 ist die Shoah-Ausstellung zu sehen, die gemeinsam mit Jad Vashem organisiert wurde. Sie zeigt unter anderem das jüdische Leben der 20er Jahre. Der anschließende Raum führt die unerbittliche Realität vor Augen, den Kampf der Menschen um ihre Würde. Der nächste Bereich ist den 1,5 Millionen jüdischen Kindern gewidmet, die während der Shoah ermordet wurden.

Das Museum ist erfüllt von Schülern. Sie sind der Grund für das gewachsene Besucheraufkommen der Gedenkstätte. „Im Jahr 2000 dachte man noch“, so noch einmal Museumsdirektor Cywinski, „das Interesse lasse immer weiter nach.“ Doch durch die vielen Schulklassen, die nun nach Auschwitz kommen, ist die Zahl der Interessierten in diesem Zeitraum von 750.000 jährlich auf nun fast 1,5 Millionen gestiegen. (mz)