Geschichte Geschichte: Statt Silbersee jetzt Solarzellen und Bio im Garten

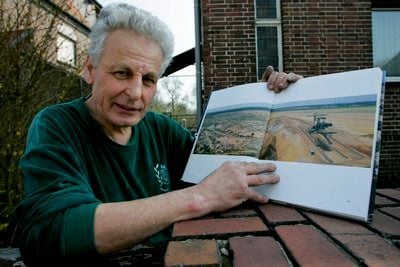

Bitterfeld-Wolfen/ddp. - Mit der Natur sei er seit langem verbunden, erzähltHochstetter. Immerhin habe er 35 Jahre lang im Bergbau gearbeitet.Der Rentner wohnt nur wenige hundert Meter von seiner ehemaligenArbeitsstätte, dem Tagebau Goitzsche am Rande von Bitterfeld,entfernt. Der Kohleabbau wurde am 30. Juni 1993 endgültigeingestellt. Seitdem, sagt der studierte Bergbaumaschinentechniker,habe sich im einstigen Revier vieles verändert.

Aus der Braunkohlegrube mit den riesigen Abraumhalden, die einerzerklüfteten Kraterlandschaft glich, ist inzwischen ein See geworden.Mitte der 1990er Jahre hat der Bergmann über mehrere Jahre bei derSanierung des Reviers mitgearbeitet. Mit der Einstellung des Bergbausrund um Bitterfeld kamen einige andere Probleme auf die Stadt hinzu.Das Grundwasser beispielsweise, das wegen der Kohleförderung ständigabgepumpt werden musste, stieg binnen weniger Jahre. Viele Häuser inBitterfeld bekamen dadurch feuchte Keller. Etwa 60 Brunnen sollen nundafür sorgen, dass sie trocken bleiben.

Doch Hochstetter sieht die Entwicklung insgesamt eindeutigpositiv. Er spricht von «einer fast blühenden Stadt Bitterfeld», undmeint dabei nicht nur das Grün in den Vorgärten, sondern auch diewirtschaftlichen Fortschritte.

Bitterfeld-Wolfen war zu DDR-Zeiten nicht nur ein bedeutenderBraunkohlenstandort, sondern neben den Chemiekombinaten in Leuna undBuna/Schkopau einer der wichtigsten Chemiestandorte der DDR. 4500Produkte wurden einst in Bitterfeld hergestellt, die vier Fünftelaller in der DDR-Industrie und -Landwirtschaft erzeugten Güterbeeinflussten. Das Chemiekombinat Bitterfeld und das FotochemischeKombinat ORWO (ORiginal WOlfen) Wolfen, in denen insgesamt 32 000Frauen und Männer arbeiteten, waren aber auch Dreckschleudern.Jährlich 58 000 Tonnen Staub und mehr als 120 000 Schwefeldioxidwurden aus den Schornsteinen der Kombinate in die Luft geblasen.

Die Region galt zu DDR-Zeiten als Synonym für Umweltverschmutzung.Der berüchtigte «Silbersee» war ein Beispiel dafür. Die einstigeGrube Johannes, in die ab 1921 chemische Schlämme der Filmfabrikgeleitet wurden, bekam später wegen der gelartigen Flüssigkeit imVolksmund den Namen «Silbersee». Von 1955 bis zur Wende wurden dortjährlich bis zu 30 Millionen Kubikmeter Abwässer eingeleitet. Etwa2,7 Millionen Kubikmeter Schlamm hatten sich so in bis zu zehn Metermächtigen Schichten abgelagert. Erst mit der Stilllegung derChemiefaserproduktion in der Filmfabrik Wolfen 1989/90 sank dieAbwasserlast.

«Deponiegelände - Unbefugten ist der Zutritt verboten», steht anSchildern entlang des umzäunten Geländes. Familie Steck wohnt nurwenige hundert Meter vom «Silbersee» entfernt in einem schmuckenEinfamilienhaus im Bitterfelder Ortsteil Greppin. Die Situation heutesei mit der vor mehr als zwei Jahrzehnten nicht mehr zu vergleichen,sagt Gerda Steck. Es seien damals schlimme Zeiten mit Gestank undDreck gewesen. Inzwischen habe sich vieles normalisiert, sagt die72-Jährige, zeigt auf eine blühende Magnolie und betont: «Was heutein unseren Garten wächst, ist Bio.»

Der in den vergangenen Jahren vollzogene Wandel in der Chemie inBitterfeld-Wolfen gilt inzwischen als Vorzeigeobjekt für deutsche undinternationale Chemiestandorte. Aus den einstigen Kombinaten wurdedurch Abriss, Sanierung und Umbau ein 1200 Hektar großer Chemiepark.11 000 Beschäftigte arbeiten bei 360 Unternehmen. Der Geschäftsführerder PD-Chemiepark GmbH und frühere Wirtschaftsminister vonSachsen-Anhalt, Matthias Gabriel, ist zuversichtlich, für dierestlichen freien 150 Hektar auf dem Chemiepark weitere Investoren zufinden.

In Bitterfeld dürfte der sich seit Jahren vollziehendeEnergiewandel deutlich werden wie in kaum einer anderen deutschenStadt. Ende der 1980er Jahre betrieb das BraunkohlenkombinatBitterfeld 21 Tagebaue und 24 Veredlungsanlagen. Heute sorgt imStadtteil Thalheim ein anderer Energiezweig international für Furore.Thalheim ist zum Zentrum der Solarzellenproduktion aufgestiegen.Große Schilder entlang der Autobahn 9 weisen auf das «Solar Valley»hin, wo heute rund 2700 Menschen in verschiedenen Unternehmen wie derbörsennotierten Quells AG arbeiten.

Die Oberbürgermeisterin von Bitterfeld-Wolfen, Petra Wust(parteilos), nennt es einen "Segen», dass sich die Solarindustriedort angesiedelt hat. Wie sich die Region einmal entwickeln werde,habe vor 20 Jahren niemand gedacht, sagt das Stadtoberhaupt. Nebender Industrie entfalte sich zunehmend auch der Tourismus. Sieverhehlt aber auch nicht, dass der gravierende Strukturwandel inChemie und Bergbau mit dem Verlust von Tausenden Arbeitsplätzen seineSpuren in den Orten hinterlassen hat. Etwa die Hälfte der Einwohnerhat die heutige Doppelstadt seit der Wende verloren. Heute sind esnoch 45 000 Menschen, die in Bitterfeld-Wolfen wohnen.

Auch Lutz Stubenrauch hatte Anfang 1990 seiner Heimat den Rückengekehrt. «Der Arbeit wegen», sagt der 45-Jährige, der mit seiner FrauClaudia und seinem zehnjährigen Sohn Timo am Goitzschesee spazierengeht. Zweimal im Jahr kämen sie für ein paar Tage wieder zurück indie alte Heimat, sagt der gebürtige Wolfener, der heute im Sauerlandwohnt. So wie er seien auch viele seiner früheren Klassenkameradenweg gegangen. «Gerade einmal eine Handvoll Mitschüler sind hiergeblieben», zählt er. Dass er wieder zurück in seine Heimat kommt,glaubt er nicht. Dann müsste ja seine Frau, die aus dem Sauerlandstammt, ihre Heimat verlassen, sagt er und bricht mit seiner Familiezu einer Radtour um den See auf.