Burg Saaleck Burg Saaleck: Vaterländische Geschichte

Saaleck/Schulpforte - Im Herbst 2019 jährt sich die Gründung des „Thüringisch-Sächsischen Vereins für Erforschung des Vaterländischen Alterthums und Erhaltung seiner Denkmale“ auf der Burg Saaleck zum 200. Mal. Damit entstand einer der frühesten Geschichts- und Altertumsvereine in den deutschen Staaten, welcher ursprünglich seinen Sitz in Naumburg hatte. Zweck dieser landeskundlichen Vereine sollte die wissenschaftliche Erschließung der Heimat- und Landesgeschichte werden, verbunden mit denkmalpflegerischen Zielsetzungen und dem Erhalt von lokalen Kulturgütern und Sammlungen.

Ziel: Heimatinteresse wecken

Durch Veröffentlichungen, Tagungen, Sammlungstätigkeit und andere Aktivitäten sollten neue historische Erkenntnisse verbreitet und das Interesse an der Heimatgeschichte als Teil der „vaterländischen Geschichte“ geweckt werden. Ein besonderes bürgerliches Engagement, lange bevor staatliche Behörden und Institutionen sich dieser Thematik annahmen. Die ersten Geschichts- und Altertumsvereine hatten ihre Wurzeln im frühen 19. Jahrhundert. Als älteste landeskundliche Vereinigung Deutschlands in dieser Form gilt die „Gesellschaft der Freunde vaterländischer Geschichte und Naturgeschichte an den Quellen der Donau“, welche 1805 gegründet wurde.

Des „Deutschen Vaterland“ war zu diesem Zeitpunkt ein politisch stark zersplittertes Gebilde, welches 1806 mit der Auflösung des Heiliges Römisches Reich deutscher Nation auch in diesem Rahmen seine übergreifende lose Bindung verloren hatte. Der im selben Jahr erfolgte Sieg Napoleons in der Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt, die französische Besetzung verschiedener deutscher Staaten und die aufgezwungenen territorialen und politischen Veränderungen, führten zu den Befreiungskriegen mit der Völkerschlacht bei Leipzig und zum Sieg der alliierten Truppen gegen Napoleon und seiner Verbündeten im Jahre 1813. Diese Ereignisse beförderten im besonderen Maße das patriotische Bewusstsein der Deutschen und die verstärkte Suche nach einer gemeinsamen nationalen Identität, deren verbindenden Wurzeln zunehmend auch in der Regional- und Territorialgeschichte gesehen wurden.

Nun preußische Provinz Sachsen

Nach der Niederlage Napoleons hatte vorerst allerdings der „Wiener Kongress“ 1814/15 zu einer einschneidenden Neuordnung Europas geführt, von der auch besonders die deutschen Staaten betroffen waren. Überaus hart traf es vor allem das Königreich Sachsen, zu dem auch Naumburg und der überwiegende Teil des heutigen Burgenlandkreises zählten. Das Königreich Preußen als Siegermacht der Befreiungskriege hatte den Sachsen etwa zwei Drittel des Landes und etwa die Hälfte der Bevölkerung abgenommen. Damit fielen auch Naumburg und das umliegende Territorium nach Jahrhunderten sächsischer Zugehörigkeit an Preußen. Offiziell wurde damit die Region 1815 Teil der neugegründeten preußischen Provinz Sachsen. Somit wurde 1819 in Preußen der „Thüringisch-Sächsische Verein für Erforschung des Vaterländischen Alterthums und Erhaltung seiner Denkmale“ gegründet. Sachsen war ja zumindest Namensbestandteil dieser jungen preußischen Provinz. Der Namenszusatz „Thüringisch“ blieb politisch bis 1920 ein unverbindlicher Begriff und bezeichnete vorwiegend die wettinisch-ernestinischen (sächsischen) Kleinstaaten sowie eine Landschaft nebst der dazugehörigen Küche. Die diffuse Begrifflichkeit führte auch dazu, das Naumburg, Bad Kösen sowie andere Ortschaften der Region bis weit in das 20. Jahrhundert hinein häufig mit Thüringen in Verbindung gebracht wurden, obwohl zur preußischen Provinz Sachsen gehörend.

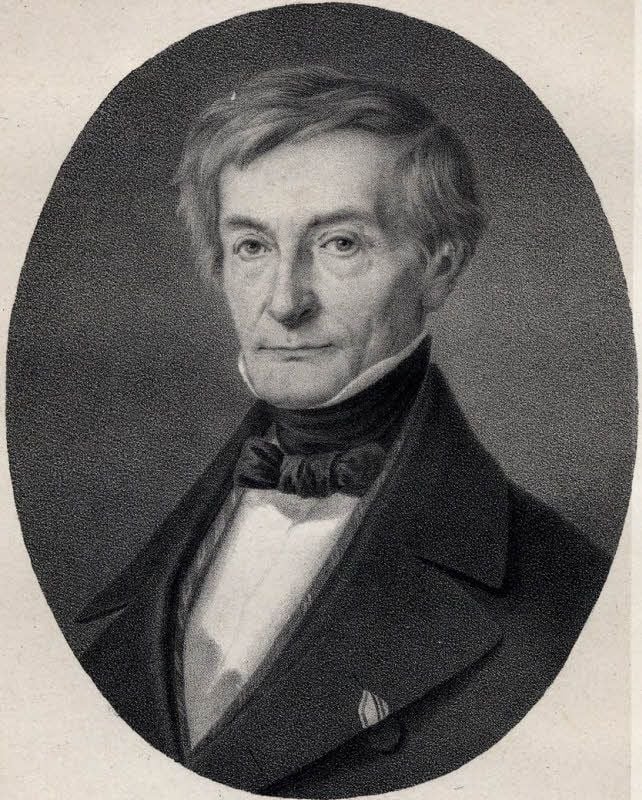

Maßgeblichen Anteil an der Gründung des Thüringisch-Sächsischen Vereins hatte der Naumburger Carl Peter Lepsius (1775-1853), dessen Vater Johann August Lepsius (1745-1797) erster hauptamtlicher Oberbürgermeister der Stadt Naumburg gewesen war. Carl Peter Lepsius, ein Schüler des Domgymnasiums, hatte in Jena und Leipzig Rechtswissenschaften studiert, war anschließend in Naumburg Assessor im Dienst des Magistrats, Advokat und Verwalter von Patrimonalgerichten in der unmittelbaren Umgebung Naumburgs sowie Oberster Finanzverwalter für den thüringischen Kreis im Königreich Sachsen gewesen. Mit dem Wechsel der Region an Preußen wurde er kurzzeitig Leiter der Staatsanwaltschaft am neugegründeten Oberappelationsgericht (später Oberlandesgericht) für die preußische Provinz Sachsen und schließlich ab 1817 bis zu seinem 66. Lebensjahr hoch geschätzter erster Landrat des neugegründeten Naumburger Landkreises. Er trat im herausragenden Maße als Regionalhistoriker in Erscheinung und veröffentlichte mit hohem wissenschaftlichem Anspruch zahlreiche historische Schriften. Das sechste seiner neun Kinder war der später international herausragende Ägyptologe Carl Richard Lepsius (1810-1884), alumnus portensis.

Zu den ursprünglich 14 Gründungsmitgliedern des Vereins zählten unter anderem fünf Naumburger Bürger und drei an der Preußischen Landesschule Pforta tätige Lehrer, darunter der amtierende Rektor Carl David Ilgen (1763-1834), sowie der spätere Rektor Adolph Gottlob Lange (1778-1831). Die Gründungsversammlung, vorerst unter dem Namen „Verein zur Erforschung vaterländischer Geschichte und Alterthümer“, fand am Sonntag, dem 3. Oktober 1819, auf der Burg Saaleck statt. Carl Peter Lepsius schilderte dies bereits am folgenden Tag in einem Brief an Johann Wolfgang von Goethe: „Gestern hat hier die erste Zusammenkunft derselben stattgefunden und zwar-begünstiget von der ausgezeichneten schönen Herbst-Witterung in der freien Natur, in höchst romantischen Umgebungen, auf dem alten Schloße Saalek, allwo die Grundlinien zur Constitution des Vereins gezogen und zu Protokoll genommen worden.“ Naumburg war als zukünftiger Sitz für den Verein vorgesehen. Wenige Tage später gelangten die Grundlinien der Vereinsarbeit zum Druck und eine Werbeoffensive für „auswärtige Geschichtsfreunde“ startete mit großem Erfolg. Schnell wuchs die Mitgliederzahl, und später zählten auch solche prominenten Persönlichkeiten wie Goethe, Schinkel, die Brüder Grimm oder die Brüder Humboldt zu den Ehrenmitgliedern des Vereins.

Bereits 1822 wurden in Naumburg die ersten beiden Jahresberichte „über die Verhandlungen des Thüringisch-Sächsischen Vereins für Erforschung des Vaterländischen Alterthums“ gedruckt. Bald entstanden wichtige museale Sammlungen und eine wertvolle Vereinsbibliothek. Die besonders stark vertretene Vorgeschichtssammlung, die ihre Anfänge in Naumburg hatte, bildete den Grundstock für das spätere Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle, wo sich heute auch das Original der Himmelsscheibe von Nebra befindet.

Von Naumburg nach Halle

Bereits 1823 hatte der Thüringisch-Sächsische Verein seinen Sitz von Naumburg nach Halle verlegt und wurde der Universität angegliedert. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelangten die Vereinsbestände an verschiedene Institutionen in Halle, so unter anderem an das Kunstmuseum Moritzburg, das Landesmuseum für Vorgeschichte, die Universitätsbibliothek und an das Universitätsarchiv. Angeregt durch die Naumburger Vereinsgründung, wurde 1825 der „Königlich sächsische Verein zur Erforschung und Erhaltung vaterländischer Altertümer“ gegründet. Im selben Jahr entstand auch der „Vogtländische Altertumsforschende Verein zu Hohenleuben“, der erste Geschichtsverein auf thüringischem Boden. Während der letztgenannte Verein kontinuierlich fortbestand, wurden der auf Saaleck gegründete Sächsische-Thüringische Verein und der Königlich Sächsische Altertumsverein 1945 beziehungsweise 1946 aufgelöst.

Den ehemaligen Vereinsbestand ideell zusammenzuführen sowie die Aussagekraft, den Wert und den Wandel der archäologischen, baudenkmalpflegerischen und historischen Forschung für eine regionale Identität sichtbar zu machen, war jetzt das Ziel einer Tagung in Schulpforte unter dem Titel „Grabhügel, Burgen und Kirchen. 200 Jahre Thüringisch-Sächsischer Altertumsverein (ThSAV)“. Veranstalter dieses Symposiums mit über 50 Teilnehmern und Gästen am 1. Dezember im Besucherempfangszentrum des Klosters Pforte waren der Landesheimatbund Sachsen-Anhalt und die Stiftung Schulpforta. An der Tagung beteiligten sich unter anderem Vertreter des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie, des Kunstmuseums Moritzburg in Halle, der Universitäts- und Landesbibliothek Halle und des Archivs der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Nachhall bis heute

Fragen zur Gründungsgeschichte, zu den noch vorhandenen Sammlungsbeständen und schriftlichen Überlieferungen sowie zu den Verbindungen des Vereins in Preußen, waren einige der Tagungspunkte. Die Beiträge der diesjährigen Tagung sollen bald publiziert werden. In einer Diskussion wurden die Themen für eine geplante Folgetagung im kommenden Jahr erörtert, dem 200. Gründungsjubiläum eines Maßstabs setzenden Geschichtsvereins, der auf Burg Saaleck entstand und dessen Auswirkungen bis in die Gegenwart reichen.