Antibiotika-resistente Bakterien Antibiotika-resistente Bakterien: Gefahr liegt auf der Hand

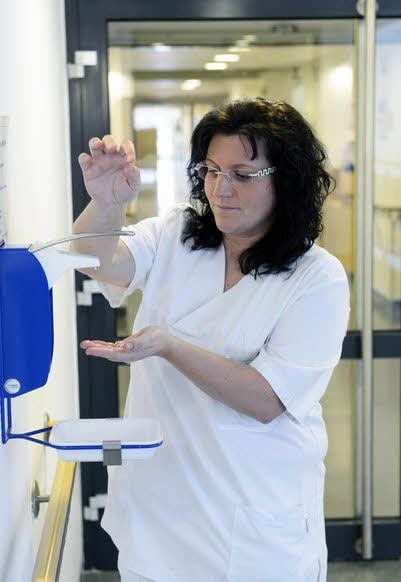

Halle (Saale) - Er ist nicht zu übersehen. Wer den Haupteingang der Berufsgenossenschaftlichen Kliniken Bergmannstrost in Halle passiert, stößt unmittelbar auf einen großen Spender mit Desinfektionsmittel und die freundliche Aufforderung: Bitte Hände desinfizieren. Viele gehen daran vorbei. Doch die nächste Gelegenheit für die Händehygiene bietet sich schon vor den einzelnen Stationen. Auch hier sind Spender angebracht, ebenso vor und in den Krankenzimmern.

Übertrieben? „Nein“, sagt Dr. Silvia Fanghänel. Die Leiterin der Stabsstelle Krankenhaushygiene am Klinikum wiederholt fast gebetsmühlenartig, dass eine konsequente Händedesinfektion die einfachste und zugleich wirksamste Maßnahme ist, um eine Ausbreitung von multiresistenten Erregern zu verhindern, denen mit Antibiotika nicht beizukommen ist. Kliniken haben immer häufiger mit Patienten zu tun, die solche Keime tragen. Eine Infektion mit ihnen kann tödlich sein. Das haben erst jüngst die tragischen Ereignisse am Universitätsklinikum in Kiel gezeigt.

Regelmäßige Schulungen

„Die Händehygiene sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein“, sagt Prof. Gunther O. Hofmann, ärztlicher Direkter des Bergmannstrosts und Direktor der Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie. „Ist es aber nicht“, konstatiert er. Es gehört deshalb zur Aufgabe von Fanghänel und ihren zwei Mitarbeitern, das Klinikpersonal regelmäßig zu schulen. „Nur durch permanente Einflussnahme kann das Niveau gehoben werden“, sagt die medizinische Mikrobiologin. Denn es reiche nicht, sich irgendwann und irgendwie die Hände zu desinfizieren.

Am Universitätsklinikum Kiel sind sind Ende Januar mindestens drei Menschen gestorben, die zusätzlich zu ihren teils schweren Erkrankungen mit einem multiresistenten Keim infiziert waren. Insgesamt wurden am Klinikum 31 Patienten positiv auf das fast gegen alle Antibiotika resistente Bakterium getestet.

Belastbare Daten, wie hoch die Zahl der Menschen ist, die deutschlandweit jährlich aufgrund einer Infektion mit multiresistenten Erregern erkranken, gibt es bislang nicht. Experten-Schätzungen schwanken zwischen mehreren Hunderttausend bis zu einer Million Infektionen.

Auch Angaben darüber, für wie viele Patienten eine Ansteckung tödlich endet, differieren erheblich. Während das Bundesgesundheitsministerium von 10 000 bis 15 000 Fällen jährlich ausgeht, vermutet die Gesellschaft für Krankenhaushygiene bis zu 40 000 Todesfälle.

In Sachsen-Anhalt wurde im Oktober 2010 das Netzwerk Hygiene in Sachsen-Anhalt gegründet. Dr. Silvia Fanghänel, die Leiterin der Stabsstelle Krankenhaushygiene am Bergmannstrost, war maßgeblich an seinem Aufbau beteiligt. Ziel ist es, das Vorkommen von multiresistenten Erregern insbesondere durch eine verbesserte Kommunikation zwischen allen an der Patientenversorgung Beteiligten einzudämmen. Zugleich geht es darum, für alle einheitliche Hygiene-Standards zu erarbeiten.

Die Weltgesundheitsorganisation hat fünf Situationen beschrieben, in denen die Hygiene-Maßnahme angesagt ist: vor einem Patientenkontakt; vor aseptischen Tätigkeiten, zum Beispiel einem Verbandswechsel; nach dem Kontakt mit möglicherweise infektiösem Material; nach dem Patientenkontakt; nach dem Kontakt mit der unmittelbaren Patientenumgebung. Das ist oft. Und da die Zeit von Ärzten und Schwestern knapp bemessen ist, hat das Bergmannstrost dafür gesorgt, dass die Wege zu den Spendern kurz sind. „Wer auf Schritt und Tritt auf einen Spender stößt, wird sich eher die Hände desinfizieren als jemand, der dazu erst einen langen Klinikflur entlanglaufen muss“, sagt Fanghänel.

Damit die Prozedur aber auch wirksam ist, so fügt sie hinzu, müsse die Menge an Desinfektionsmittel ausreichend sein - mindestens drei Milliliter -, das Mittel müsse richtig eingerieben werden und lange genug einwirken. Dies alles werde geschult, das ganze Jahr über, immer und immer wieder.

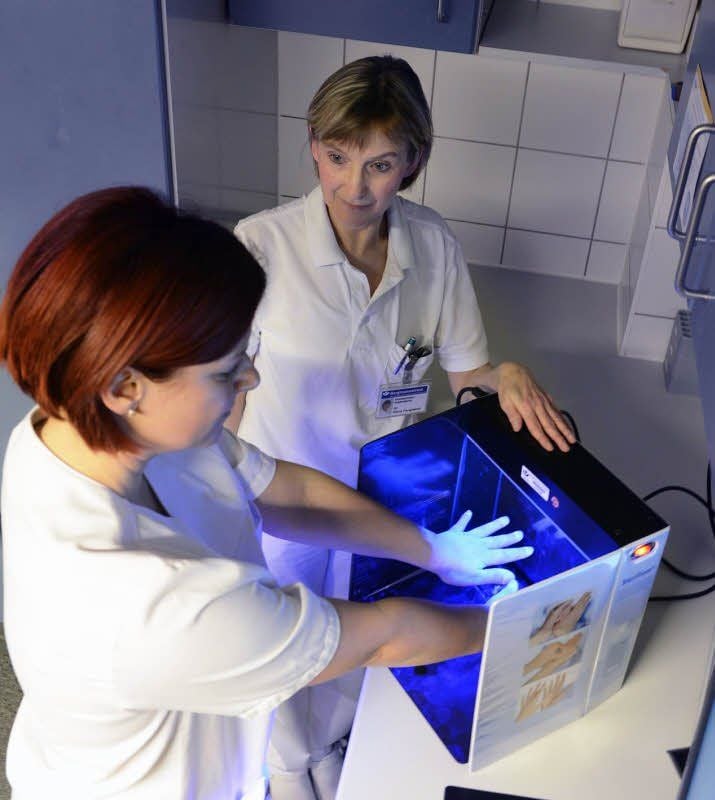

Abklatschproben sorgen für Aha-Effekt

Einen Aha-Effekt, so erzählt die Krankenhaushygienikerin, lösten dabei regelmäßig die sogenannten Abklatschproben aus. Hierbei wird beispielsweise die Hand einer Schwester unmittelbar nach einem Patientenkontakt mit einer sterilen Platte kontaktiert. Anschließend werden durch ein mikrobiologisches Verfahren die Keime sichtbar gemacht.

Auf der Station für septische und rekonstruktive Chirurgie hält zudem Kathleen Muhl, die leitende Schwester, ihre Mitarbeiterinnen zur Händehygiene an. „Ich kontrolliere das regelmäßig“, sagt sie. Schwestern und Ärzte machten sich inzwischen schon gegenseitig auf Versäumnisse aufmerksam. „Für die Hygiene muss ich mir einfach Zeit nehmen. Sie ist nun mal das oberste Gebot“, betont sie. Zumal in einer septischen Abteilung, wo Patienten mit keimbesetzten Wunden behandelt werden, unterstreicht Steffen Langwald, leitender Oberarzt der Station. Hier erreichten die Hygienemaßnahmen noch einmal ein ganz anderes Niveau als auf Stationen, wo so etwas nur selten vorkomme. Wer ein Zimmer mit solch einem Patienten betreten möchte - egal ob Arzt, Schwester oder Besucher -, muss sich nicht nur die Hände desinfizieren, sondern auch spezielle Schutzkleidung anlegen. Sie liegt vor der Tür parat. Und an der Tür hängt eine klar verständliche Anleitung, wie damit zu verfahren ist.

Weite Informationen zu den Standards im Bergmannstrost lesen Sie auf Seite 2.

An der amerikanischen Mayo-Klinik erhalten Patienten bei der Aufnahme einen Merkzettel, auf dem sinngemäß zu lesen steht: Lassen Sie sich von niemanden anfassen, der sich nicht vor Ihren Augen seine Hände desinfiziert hat. Wäre so etwas am Bergmannstrost denkbar? „Nicht nur denkbar“, sagt Klinikchef Hofmann. Es werde bei medizinischen Untersuchungen auch praktiziert. Und Patienten hätten das gute Recht, Ärzte und Schwestern darauf hinzuweisen. „Wir sollten, was diese Dinge betrifft, Nulltoleranz entwickeln. Alles andere ist im schlimmsten Fall lebensgefährlich“, betont er.

Dass die Standards im Bergmannstrost hoch sind, davon zeugt nicht zuletzt, dass die Klinik als einzige im Land das Zertifikat „Saubere Hände“ in Gold bekommen hat. Verliehen wird es vom Aktionsbündnis Patientensicherheit, der Gesellschaft für Qualitätsmanagement in der Gesundheitsversorgung und einem vom Bundesministerium für Gesundheit berufenen Referenzzentrum, das Infektionen mit multiresistenten Erregern analysiert.

Robert-Koch-Institut gibt Risikoprofil vor

Doch die Hygiene ist nur die eine Seite der Medaille. „Wichtig ist es, Träger von multiresistenten Keimen zu erkennen“, betont Hofmann. Alle Eingelieferten mit einem bestimmten Risikoprofil, welches das Robert-Koch-Institut vorgibt, werden deshalb auf die Erreger untersucht. Das sind etwa Patienten, die aus anderen Kliniken ins Bergmannstrost verlegt werden, Patienten mit chronischen Wunden oder aus Pflegeheimen. Es sind aber auch Viehzüchter, die viel mit derartigen Keimen in Berührung kommen, oder Eingereiste aus Risikoländern, in denen Antibiotika frei verkäuflich sind. Screening heißt das im Fachjargon. Und es umfasst nicht nur die Menschen, sondern beispielsweise auch die neu aufbereiteten Betten.

Maximal einen Tag dauere es, um herauszufinden, ob ein Patient belastet sei, sagt Fanghänel. In dieser Übergangszeit erhöhe das Personal noch einmal die Aufmerksamkeit für die Hygiene. „Gerne würden wir auch eine prophylaktische Isolierung vornehmen, wie das in den Niederlanden der Fall ist, aber da reichen unsere Kapazitäten nicht aus“, betont sie. Isoliert wird aber auf jeden Fall, wenn das Ergebnis der Untersuchung positiv ausfällt, also Keime nachgewiesen werden. Welche konkreten Maßnahmen ergriffen werden, hängt von der Art des Keimes ab. Die Stabsstelle berät hier die Stationen.

Am Universitätsklinikum Kiel sind sind Ende Januar mindestens drei Menschen gestorben, die zusätzlich zu ihren teils schweren Erkrankungen mit einem multiresistenten Keim infiziert waren. Insgesamt wurden am Klinikum 31 Patienten positiv auf das fast gegen alle Antibiotika resistente Bakterium getestet.

Belastbare Daten, wie hoch die Zahl der Menschen ist, die deutschlandweit jährlich aufgrund einer Infektion mit multiresistenten Erregern erkranken, gibt es bislang nicht. Experten-Schätzungen schwanken zwischen mehreren Hunderttausend bis zu einer Million Infektionen.

Auch Angaben darüber, für wie viele Patienten eine Ansteckung tödlich endet, differieren erheblich. Während das Bundesgesundheitsministerium von 10 000 bis 15 000 Fällen jährlich ausgeht, vermutet die Gesellschaft für Krankenhaushygiene bis zu 40 000 Todesfälle.

In Sachsen-Anhalt wurde im Oktober 2010 das Netzwerk Hygiene in Sachsen-Anhalt gegründet. Dr. Silvia Fanghänel, die Leiterin der Stabsstelle Krankenhaushygiene am Bergmannstrost, war maßgeblich an seinem Aufbau beteiligt. Ziel ist es, das Vorkommen von multiresistenten Erregern insbesondere durch eine verbesserte Kommunikation zwischen allen an der Patientenversorgung Beteiligten einzudämmen. Zugleich geht es darum, für alle einheitliche Hygiene-Standards zu erarbeiten.

„Viele Betroffene bekommen erst einmal einen gehörigen Schreck“, sagt Oberarzt Langwald. Doch die Keime an sich machten ihnen ja erstmal nichts aus. „Gefährlich werden sie erst, wenn sie in eine Wunde geraten“, erklärt der Arzt. „Die Behandlungsmöglichkeiten sind dann nämlich gering, weil es eben kaum möglich ist, die Bakterienstämme mit Antibiotika in Schach zu halten.“ Durch eine Isolation könnten Mitpatienten geschützt werden.

Händedesinfektion und Isolierung sind zwei Bausteine in einem Multi-Barriere-Konzept, das dazu dient, die Belastung mit Keimen im Krankenhaus so gering wie möglich zu halten und eine Übertragung zu verhindern. Dazu gehört auch die Desinfektion aller Oberflächen, mit denen der Betroffene in Berührung kommt. In einzelnen Fällen reiche das bis zu einer Vernebelung des Krankenzimmers -natürlich ohne Patienten -, um auch jede Ecke zu erwischen.

Restriktiver Einsatz von Antibiotika

Ein ganz wichtiger Baustein in diesem Konzept ist der restriktive Einsatz von Antibiotika. „Das ist extrem wichtig, um multiresistenten Erregern wenige Überlebenschancen zu lassen“, betont Fanghänel. Ein Expertenteam im Krankenhaus erarbeitet dafür seit dem vergangenen Jahr spezielle Standards und Leitlinien. „Dabei“, so sagt Langwald, „geht es nicht darum, dem Patienten Antibiotika vorzuenthalten, sondern den Einsatz auf ein vernünftiges Maß zu begrenzen.“ Oftmals werde von Ärzten aus einem Bauchgefühl heraus zu viel des Guten getan. Deshalb bestünden bereits Resistenzen. Es gelte nun, in der Klinik keine zusätzlichen aufzubauen, um sich nicht auch letzter Behandlungsmöglichkeiten zu berauben.

Isolierung, das heißt übrigens nicht nur, dass betroffene Patienten ein separates Krankenzimmer beziehen, sondern auch in zwei völlig separaten septischen Operationssälen behandelt werden. „Das ist eine Forderung des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Unfallversicherung und geht weit über den vom Robert-Koch-Institut vorgeschriebenen Standard hinaus“, sagt Langwald. Erst vor kurzem sei mit erheblichen Mitteln zudem ein separater Aufwachraum entstanden, so dass die mit multiresistenten Keimen belasteten Patienten komplett abgeschottet seien.

„Das ist höchst mögliche Sicherheit“, sagt der Mediziner. Und doch kann er nicht ausschließen, dass so etwas wie in Kiel auch in Halle passiert. „Wir können nur sagen: Nach menschlichem Ermessen haben wir alle Maßnahmen getroffen, um so etwas so unwahrscheinlich wie möglich zu machen. Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es nie.“ Wichtig sei es, im Falle eines Ausbruchs konsequent vorzugehen und gegebenenfalls kurzfristig eine Station vorübergehend zur Entkeimung zu schließen. Auch das Bergmannstrost müsse sich solchen Situationen stellen.

„Wir hatten am Anfang durchaus Bedenken, dass unsere Konzentration auf Hygiene ein falsches Signal aussenden könnte“, sagt Hofmann. „Nämlich das, dass es bei uns ganz schrecklich mit den Keimen ist.“ Aber die Klinik habe sich für den Weg entschieden. „Und ich glaube, dass es der richtige war.“ (mz)