Bergwerksunglück vor 69 Jahren Kumpel ertrinken im Schacht - eine vergessene Tragödie unter Tage

Wasser wurde im Bergbau genutzt und gefürchtet. Im Unterharz sieht man, wie die Bodenschätze ohne Hilfe elektrischer Geräte im Trocknen abgebaut werden konnten. Und man findet Spuren eines schweren Unglücks mit sechs Toten.

Harzgerode. - Harzer Bulli-, DDR- oder Yoga-Treffen. Oder einfach nur Campen im idyllischen Grün des Birnbaumteiches bei Neudorf (Harzkreis). Die Möglichkeiten, sich zu erholen, sind hier vielseitig. Was viele Besucher aber nicht wissen: Ohne den alten traditionsreichen Bergbau in der Region gäbe es gar keinen Sprung ins kühle Nass.

Was wie eine natürliche Oase, eingebettet in den friedlichen Wald erscheint, ist in Wirklichkeit ein künstliches, menschengemachtes Überbleibsel des regionalen Bergbaus. Arbeit statt Erholung hieß es dort vor wenigen Jahrhunderten noch, und zwar harte Arbeit – die manchmal sogar tödlich endete.

Bergbau im Harz: Kumpel ertrinken 1956 im Schacht

Der Birnbaumteich ist eine der letzten Spuren des traditionsreichen Unterharzer Wasserregals, das allerdings droht, im Schatten der großen Schwester im Oberharz, dem UNESCO Weltkulturerbe, in Vergessenheit zu versinken.

Den Harz prägt eine 1.500-jährige Geschichte von bergmännischem Wohlstand, innovativer Technologien und menschlicher Schicksale. Bergarbeiter drangen hunderte Meter tief in den Berg, um an Schätze wie Silber, Gold und Kupfer zu gelangen. Doch ein gefährlicher Gegner lauerte allgegenwärtig in jeder Ecke, in jeder Spalte der Tiefe: Wasser.

Wasser als Bergbaugegner

Heute machen große Pumpanlagen das trockene Arbeiten unter Tage möglich. Doch seine Hochzeit erlebte der Harzer Bergbau in Zeiten ohne Strom, ohne elektrische Pumpen – wie legte man die Gruben in der Vergangenheit trocken?

Der Birnbaumteich ist Teil der Antwort und Teil des historischen Neudorfer Bergbauwanderweges, der ein ausgeklügeltes Verbundsystem aus Teichen, Gräben und Gruben umreißt.

Lesen Sie auch: Grubenunglück in Ilberstedt: Gedenken an die 13 verstorbenen Bergleute

Ein wichtiges Stück Geschichte, das versucht, die alten Traditionen sowie deren immer seltener werdende Spuren zu erhalten. Auch die Glasebach Grube, mittlerweile ein Schaubergwerk bei Straßberg, ist eine Station des 15 Kilometer langen Rundwanderweges.

Bergbaugeschichte: Tragödie im Harz

An diesem Freitag erinnert diese Geschichte allerdings nicht nur an die erstaunlichen Errungenschaften, zu denen der Mensch fähig ist. Im Kampf gegen die Naturgewalten gewinnen Menschen nicht immer. Und manchmal verlieren sie sogar ihre Leben.

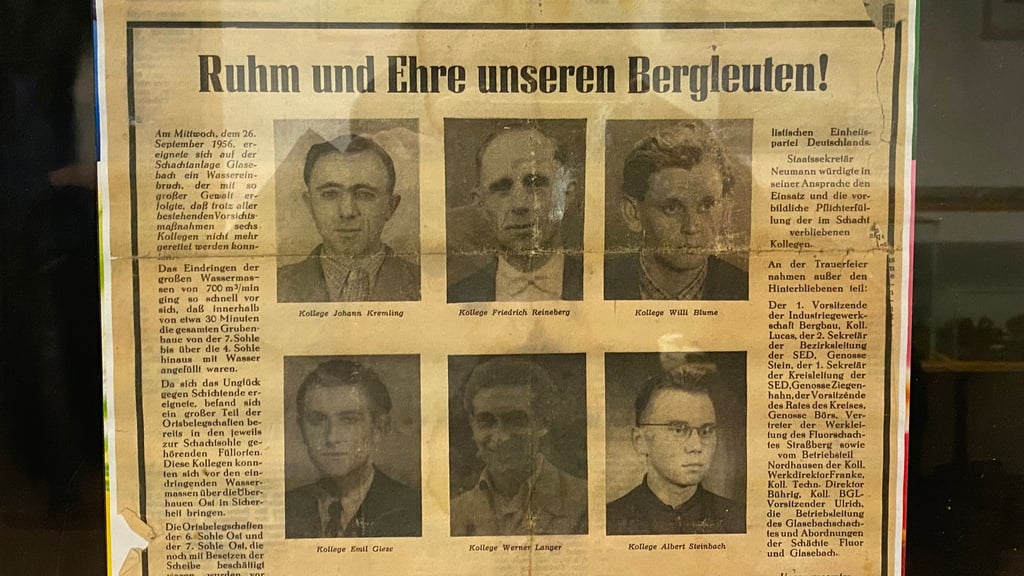

Sie waren Kumpel. Stolz, Gemeinschaft, Kameradschaft – dafür sind Bergleute bekannt. Die harte Arbeit in dunklen Schächten verbindet, denn jeder ist auf den anderen angewiesen. Das macht das Ereignis vor fast 70 Jahren um so unbegreiflicher.

Es war der 26. September 1956, 13 Uhr. Die Männer unter Tage freuten sich. Um 14 Uhr war Schichtende – endlich. Doch sechs Kumpel sollten das Sonnenlicht weder an diesem noch an einem anderen Tage wiedersehen. Um 13.10 Uhr hallte ein ohrenbetäubender Knall durch die Grube.

Bergbau-Unglück: Wasser schießt in die Grube

Es wurde gesprengt. Dies war damals nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich war aber die Uhrzeit. Sprengungen waren in der Regel um 14 Uhr angesetzt – aus gutem Grund, denn zu diesem Zeitpunkt wäre die Grube leer gewesen. Die Frühschicht draußen und die Spätschicht noch nicht drinnen.

Tatsächlich war auch das noch nicht das fatale Problem. Normalerweise waren die sogenannten Schießhauer angewiesen, ein sechs Meter tiefes Loch in die Wand zu bohren, bevor diese gesprengt wurde. Das diente der Sicherheit, die genau das verhindert hätte, was dann geschah.

Lesen Sie auch: Schwerstes Grubenunglück der DDR vor 60 Jahren

Der Sprengmeister sprengte. Und zwar um 13.10 in einem nur zwei Meter tiefen Loch in der Wand. Doch die Schachtwand trennte die Grube von einem sogenannten „alten Mann“ – eine stillgelegte Grube, die mittlerweile voller Wasser war. 750 Kubikmeter, 30 voll beladene Tanklaster Wasser, schossen plötzlich in die Grube, pro Minute.

Warum der Sprengmeister Schuld am Tod der Kumpel hatte

Es dauerte keine halbe Stunde, bis der Schacht bis zur dritten Sohle vollgelaufen war. Sechs Stockwerke, auch Sohlen genannt, umfasste die Grube, die über 100 Meter tief in den Untergrund ragte. Die Männer auf der fünften und sechsten Sohle hatten keine Chance. Das Wasser war schneller.

Doch nicht die Natur, sondern einer von ihnen, der Sprengmeister, trug die Schuld an dem Tod von sechs Kumpeln. Es wird erzählt, er habe einen wichtigen Termin gehabt und deshalb die Sprengung vorgezogen. Eine echte Strafe gab es nicht, nur zwei gekürzte Monatsgehälter. Den Verantwortlichen lag damals nicht viel daran, die Katastrophe aufzuklären, die Grubenarbeiten sollten nur schnell weitergehen.

Harzer Bergbau: Wasser als Herausforderung

Wasser war über Jahrhunderte die große Herausforderung im Harzer Bergbau. Doch Not macht erfinderisch – und von diesem Erfindergeist profitiere man noch heute, erzählt Mario Fulz, Förster des Neudorfer Reviers: „Man hat das Wasser damals für den Bergbau gestaut, deshalb gibt es hier so viele Teiche.“

Lesen Sie auch: Hier wurde nach Erz gesucht: Alter Bergbauschacht im Harz eingestürzt

Der Birnbaumteich diene dem Badespaß, der Teufelssee als Trinkwasserreservoir, der Kilianteich als Talsperre. Sie alle haben noch heute wichtige Funktionen. Dabei sind sie eigentlich Relikte einer längst vergangenen hoch-innovativen Technologie: dem Unterharzer Wasserregal. Ohne dieses wäre der Bergbau und seine Reichtümer nicht möglich gewesen.

Das Unterharzer Wasserregal und vergessene Relikte des Bergbaus

Das Wasserregal ist kein stufenartiger Bachlauf und auch keine Ablage für die Wasserflaschen der Bergleute. „Regal“ stammt vom lateinischen Wort „regalis“ und heißt übersetzt „königlich“. Das Unterharzer Wasserregal beschrieb das königlich übertragene Recht, das Wasser der Unterharzer Region zu nutzen und verändernd einzugreifen. Dies war unumgänglich, um an die Schätze des Berges zu gelangen und daher von den Landesherren mehr als gewollt.

Mario Fulz streift durch sein Revier. Er pflegt den Wald, den Wanderweg und versucht, die vergessenen Spuren der Geschichte sichtbar zu halten. Er zeigt auf eine Stelle am Waldboden. Es ist nicht ersichtlich, worauf er aufmerksam machen möchte. „Das hier war mal ein Kunstgraben, aber mittlerweile ist er völlig zugewachsen.“

Er biegt rechts in eine kleine Waldnische. Im idyllischen Grün zeigt eine alte Wand die Reste des damaligen Pochwerkes, das half die Erze auf ihrem Weg nach Silberhütte zu zerkleinern und für die Verhüttung vorzusortieren. Stünden die markant gelben, veranschaulichenden Tafeln des Harzklubs nicht überall am Rande des Wanderweges, so würde man die Spuren dieser alten hoch entwickelten Technik glatt übersehen.

Grube Glasebach: Wasser ohne elektrische Geräte abgeleitet

Die Grube Glasebach macht allerdings noch heute deutlich, wieviel Ingenieurskunst nötig war, um dem Wasser Einhalt zu gebieten. Bis in das Jahr 1850 hielten die sogenannten „Künste“ im Zusammenspiel mit dem Unterharzer Wasserregal die Grube trocken.

Kunst im Sinne des Bergbaus beschreibt die Gesamtheit der Maschinen und technischen Anlagen. Eine restaurierte Version des fast zehn Meter hohen und 16 Tonnen schweren Kunstrades kann noch heute in der Grube Glasebach besichtigt werden.

Die Wasserkraft lieferte dank 95 eichener Schaufelkästen eine Leistung von 16 Pferdestärken. Das gestaute Wasser der Kunstteiche wurde über Kunstgräben hin zur Grube geleitet und trieb dort das Kunstrad an. Die so gewonnene mechanische Energie bewegte das Kunstgezeug, ein 60 Meter langes Eichengestänge, das den 100 Meter tiefen Seiger- und Schrägschacht entwässerte.

Lesen Sie auch: Belastetes Grubenwasser im Harz: Warum es trotzdem im Bergstollen bleiben soll

Über einen Wasserlösestollen gelangte das gehobene Wasser dann in die Selke – und mit ihm die Altlasten des Bergbaus. Das eisenhaltige Grubenwasser hinterließ lange Zeit eine rostige und tödliche Spur entlang des Flusses. Seit einigen Jahrzehnten werden die Wässer allerdings behandelt und dem Fischsterben Einhalt geboten.

Bergleute wurden oft nur 30 Jahre alt

Die Erzgewinnung brachte den Landesherren Wohlstand und den Bergarbeitern eine sichere Arbeit, doch zu welchen Bedingungen? „Um vier Uhr musste man los zum Schacht laufen, um sechs Uhr ging die Arbeit los. Abends ist man ins Bett gefallen. Am nächsten Tag das gleiche Spiel“, erzählt der Förster.

Bergleute sind aufgrund der harten Arbeit, der Vergiftungsgefahr durch die Grubenchemikalien und dem wenigen Sonnenlicht meist nur 30 Jahre alt geworden. War der Vater Bergmann, so wurde es der Sohn meist auch, denn ein Ausbildungsplatz war den Familienmitgliedern sicher.

Das harte Leben der Bergarbeiter und Bergmannsfrauen

Und so hieß es ab dem zwölften Lebensjahr: ab in die Grube – für ein Achtel Pfennige pro Tag. Bergmannsfrauen erging es ähnlich. Sie arbeiteten meist im Pochwerk und sortierten das Erz, hüteten Haus, Hof und im Durchschnitt sechs bis acht Kinder.

Ein hartes Leben, doch ein Stück Geschichte, das zu erinnern lohnt. „An Touristen mangelt es nicht, nur an helfenden Händen.“, sagt Mario Fulz. Während das Oberharzer Wasserregal als UNESCO Welterbe einen besonderen Schutz- und Förderstatus genießt, liegt das Unterharzer Wasserregal in den Händen weniger engagierter Akteure wie Mario Schulz und dem Neudorfer Harzklub.