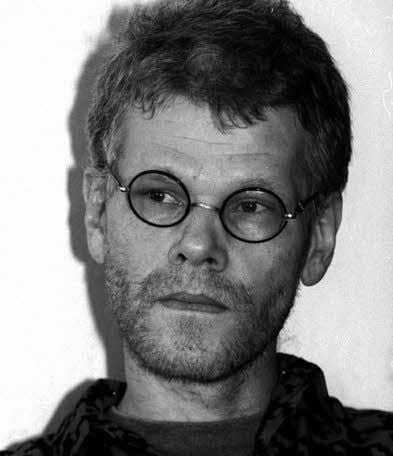

DDR-Schriftsteller Detlef Opitz aus Halle DDR-Schriftsteller Detlef Opitz aus Halle: Blasen aus dem DDR-Schlick

Halle/Berlin - Es ist noch nicht vorbei. Seltener zwar, aber wiederkehrend steigen Blasen aus dem modrigen Schlick des DDR-Literaturbetriebes an die Oberfläche, es riecht faulig und man möchte den Kopf am liebsten angeekelt abwenden. Indes: Man muss schon hinsehen, auf die Papiere zum Beispiel, die der Schriftsteller Detlef Opitz jetzt erst aus Stasi-Archiven bekommen hat, um nicht den sanft patinierten Erinnerungen an große Zeiten aufzusitzen, mit denen manche Zeitgenossen wie jüngst die Autorin Gisela Steineckert hausieren gehen. Die findet die Ausbürgerung Wolf Biermanns nachträglich immer noch prima.

Bekämpft mit Hilfe von Stasi-Hilfstruppen

Natürlich hat es achtbare, sehr gute Literatur in der DDR gegeben, nicht zu knapp sogar. Aber namentlich die ungebundenen, jungen Autoren, die sowohl thematisch wie formal den Kanon des geheiligten Realismus sozialistischer Prägung unbekümmert infrage stellten, sind vom etablierten Schriftstellerverband und seinen Funktionären nicht nur skeptisch beäugt, sondern in vielen Fällen auch als „Feinde“ erkannt und mit Hilfe von Stasi-Hilfstruppen bekämpft worden.

Detlef Opitz, Jahrgang 1956, war einer von diesen jungen Wilden: Sprachmächtig, frei im Denken und frei auch von jeglicher Lust, sich in den Schablonen der SED-Kulturpolitik zu bewegen und das Garn der Genossen zu spinnen. Geboren in Erlabrunn im Erzgebirge, lebte Opitz von 1975 bis 1982 in Halle. Dort war er als Bibliothekstechniker, Kellner, Puppenspieler, Verkäufer und Briefträger tätig, eine klassische Karriere für randständige Künstler im Osten. Ein Literaturstudium, das er anstrebte, blieb ihm versagt. Opitz war ein bunter Hund, dem traute man nicht zu, die sozialistische Gegenwartskunst zu bereichern. Was machte es da schon, dass er eine große Begabung hatte?

Opitz war beim Schriftstellerverband

Seinen Roman „Klio, ein Wirbel um Luther“, der schließlich 1996, also erst nach dem Ende der DDR, unter dem Titel „Klio, ein Wirbel um L.“ erschienen ist, wollte die DDR jedenfalls nicht. Opitz war beim Schriftstellerverband, zu dessen weiterem Nachwuchskreis Opitz immerhin gehörte, um Förderung nachgekommen - ein übliches Verfahren, weil man eben keine Goldbarren im Keller gestapelt hatte und sich die Freistellung zum Beenden eines Buches demzufolge also auch nicht leisten konnte.

Hier kommen die Gutachter ins Spiel, die der Verband bestellte. Auch nicht ungewöhnlich. Aber hier, in Opitz’ Fall, wird es nun regelrecht kriminell. Der eine Gutachter, der für die Stipendienkommission des Schriftstellerverbandes eine Empfehlung tippte, war der Autor Rudolf Hirsch, zu DDR-Zeiten für seine gern gelesenen Gerichtsreportagen in der „Wochenpost“ bekannt. Hirsch hat zwei Dinge an dem Manuskript zu bemängeln, beide Vorwürfe sind schwerwiegend, ja von gefährlicher Brisanz, wenn man sich in die Zeiten des real existierenden Sozialismus zurückversetzt.

„Eine absolut konterrevolutionäre Tendenz“

„Eine absolut konterrevolutionäre Tendenz“ macht Hirsch bei Opitz aus, weil dieser Luther von seinem Sockel holt und zum Beispiel schreibt, „ohne den alten guten Gutenberg“ wäre aus dem „einstigen Vorzeigeaugustiner“ nichts geworden - obendrein verweist Opitz noch auf Jan Hus, der schon 100 Jahre vor dem Reformator Luther am Reformieren war. Beides sind Dinge, die heute als selbstverständlich gelten, völlig zu Recht und unbestritten. In der DDR war es Konterrevolution, Luther differenzierter sehen zu wollen, als ihn die Partei- und Staatsführung für das Jubiläum im Jahr 1983, Luthers 500. Geburtstag, aufbaute.

Hirschs zweiter Vorwurf war noch fetter - und ebenso grundlos. Opitz schreibt über den Hallenser Johann Pfefferkorn, einen getauften Juden, dem die lieben Christenmenschen, wie auch im 16. Jahrhundert nicht unüblich, Kindsmord, Vergiftereien und ähnliche, schauerliche Untaten - oder doch die Absicht dazu unterstellten. Vor der Moritzburg ist er dafür „gebraten und verbrannt worden“, wie der Chronist Olearius berichtet.

Antisemitisch, lautet sein Diktum

Opitz, der die Geschichte aufnimmt, begibt sich, bitter sarkastisch, in die Diktion der Mörder und schreibt: „Diese criminalische und außerdem noch jüdische Haut war noch nicht ganz zum Himmel raufgeräuchert“ und später, unter Anspielung auf den Höllen-Glauben der Peiniger des armen Pfefferkorn, von „weiterer Wärmebehandlung“. Man kann das eigentlich nicht falsch verstehen. Hirsch konnte: Antisemitisch, lautet sein Diktum. Opitz fragt sich heute, da er das Gutachten mit 33-jähriger Verspätung zu lesen bekommen hat, „ab wann der Vorwurf des Antisemitismus antisemitisch ist“. Der Sarkasmus ist ihm geblieben.

Der zweite Gutachter, IM „Faust“, hinter dem sich, wie Joachim Walther in seinem Recherche-Buch „Sicherungsbereich Literatur“ darstellte, der hallesche Literaturprofessor Rüdiger Bernhardt verbarg, hat gleich dem Stasi-Ministerium zugearbeitet. War Hirsch teils seinem eigenen, erregt gewollten Missverstehen aufgesessen, wird man „Fausts“ Text von 1982 kühl und perfide finden. Immerhin gesteht er Opitz Belesenheit zu. Aber dies alles, so „Faust“, in der finsteren Absicht, „das marxistische Lutherbild zu demontieren“. Geschichtsklitterung, Wissenschaftsfeindlichkeit - der Gutachter, den man einen Bösachter nennen soll, schießt aus allen Rohren.

Und dann wird er persönlich und fühlt sich als Psychologe gefragt: „Der Schluß liegt nahe, daß der Erzähler psychisch labil ist, vielleicht auch psychisch gestört.“ Diese „Diagnose“ hat Detlef Opitz in seinen Akten begleitet, so lange es die Macht der Akten im Osten gab. (mz)