Energiekrise Überschuss statt Mangel: Mitteldeutsche Braunkohle-Kraftwerke fahren runter

Wegen viel Windstrom pausiert Mitteldeutschlands größtes Braunkohlekraftwerk in Lippendorf. In Schkopau läuft nur ein Block. Welche Auswirkungen das hat.

Aktualisiert: 13.01.2023, 15:53

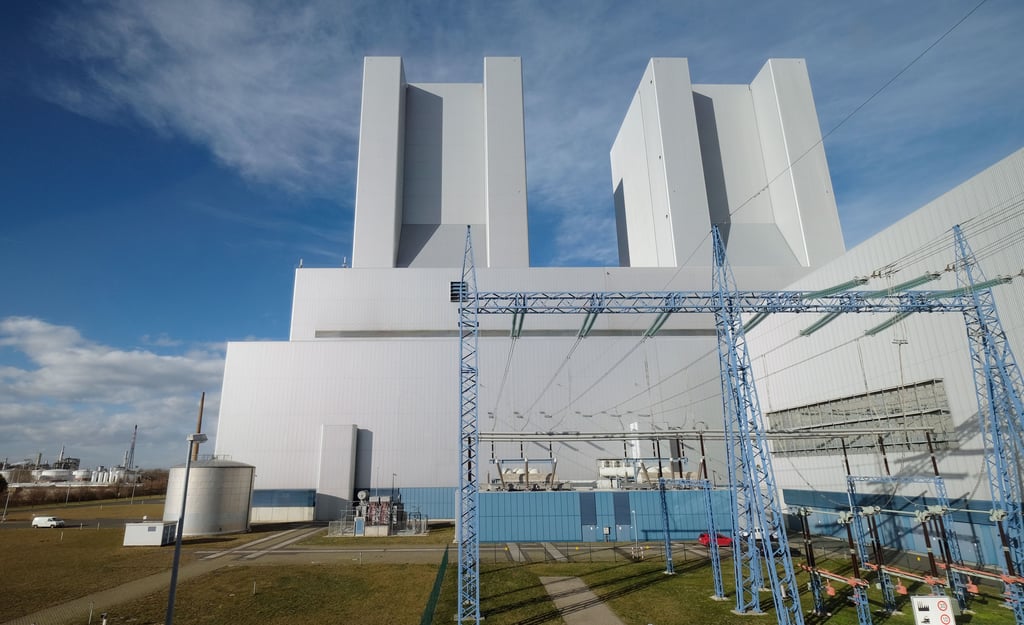

Halle/MZ - In der Bundespolitik ist zuletzt über ein Energie-Thema hart gestritten worden: Strom- und Gasknappheit. Ist aufgrund der Abschaltung von Atommeilern und teurem Erdgas die Versorgung gefährdet? Droht gar ein Blackout? Aktuell nicht. Die getroffenen Maßnahmen führen sogar dazu, dass es einen Energieüberschuss gibt und Mitteldeutschlands größter Stromerzeuger, das sächsische Braunkohlekraftwerk Lippendorf, vorübergehend abgeschaltet wurde. Die „Leipziger Volkszeitung“ berichtete zuerst darüber.