Schicksal im ersten Weltkrieg Schicksal im ersten Weltkrieg: Generation Grauen

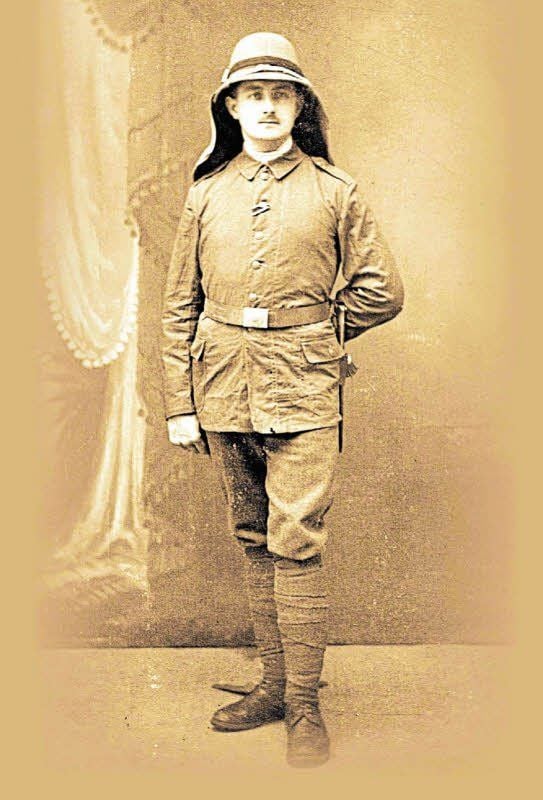

Pegau/MZ - Viel gesprochen hat der Vater nicht darüber. Er war fertig damit, fertig mit dem Krieg, fertig mit dem Schlachten und Töten, in das er als ganz junger Mann freiwillig gestolpert war. Anfang August 1914, herrliche Siege im Osten wie im Westen! Otto Meißner, jüngster Sohn eines Gutshofsbesitzers aus Elstertrebnitz bei Hohenmölsen, ist 22 Jahre alt, als er sich aufs Fahrrad schwingt. Er fährt an diesem Tag zur Garnison nach Leipzig, um Soldat zu werden.

Es ist der Beginn einer fünfjährigen Leidenszeit, die den gelernten Kaufmann von Leipzig über Russland nach Ungarn, auf den Balkan, nach Frankreich, in die Türkei, auf die Sinai-Halbinsel und nach Ägypten und von dort über Gibraltar zurück nach Deutschland führen wird. Unterwegs schreibt Meißner Tagebuch, doppelt sogar, denn eines geht ihm in Gefangenschaft verloren. Diese Tagebücher, denen er später den Titel „Fünf Jahre meiner Jugend“ gibt, hat sein Sohn Manfred nach dem Tod des Vaters gefunden. Sie berichten von dem, worüber Otto Meißner am liebsten geschwiegen hat - von einer Generation, der das Grauen zum Alltag wird, die in Schützengräben lebt und Freunden und Kameraden beim Sterben zuschauen muss.

Mit 50 Jahren wieder an die Front

Sein Vater sei vom Krieg gezeichnet gewesen, noch ehe der zweite seiner Lebenszeit begann, beschreibt Manfred Meißner, der die Tagebuchnotizen überarbeitet und im Engelsdorfer Verlag veröffentlicht hat. Als ihn die Nazis noch einmal in eine Uniform stecken wollen, verweigert sich sein Vater. Vergebens. Mit 50 Jahren geht Otto Meißner wieder an die Front, diesmal als Volkssturmmann im letzten Aufgebot Hitlers. Das Ergebnis ist wie beim ersten Mal, nur landet Otto Meißner am Ende seines Zweiten Weltkrieges in amerikanischer Gefangenschaft statt in britischer.

Von dem siegesgewissen Optimisten, der 30 Jahre zuvor erfüllt von einem aufwallenden Nationalgefühl aufgebrochen ist, Deutschlands Platz in der Welt gegen vermeintlich aggressive Feinde zu verteidigen, ist zu diesem Zeitpunkt nichts mehr übrig. Otto Meißner, dritter Sohn des wohlsituierten Ortsbürgermeisters und wegen seiner schwachen Gesundheit nicht zum Lehrerstudium angenommen, ist durch den Krieg hart geworden. Ein Mann, der sich selbst in seinen detailreichen Notizen von den Fronten und aus dem Hinterland nicht nahe kommt.

"Recht viele Franzosen zu erschießen“

Es ist zu viel Leid, zu viel Krieg, zu viel Trauer. Otto Meißner hat die Uniform neun Tage nach Kriegsausbruch angezogen. Erst im November 1919, mehr als ein Jahr nach Kriegsende, wird er wieder daheim sein und sie ablegen.

Dazwischen liegt eine Odyssee aus Angst und Schmerzen, aus Hoffnung und Furcht, aus Entbehrungen und Enttäuschungen. Die erste ist, so sieht es Otto Meißner, dass er bei Rekruten-Depot 106 nicht zum Franzosentotschießen ausgewählt wird. Nein, zu seinem Entsetzen erklärt ihn ein Feldweber zum Krankenträger. „Der Traum Ottos, als Infanterist hinauszuziehen in den Kampf fürs Vaterland und recht viele Franzosen zu erschießen“, schreibt er wie immer unpersönlich in der dritten Person, „war zunichte geworden“.

Wie Otto Meißner den Krieg erlebt, lesen Sie auf der nächsten Seite.

Überhaupt erlebt Otto Meißner den Krieg nicht als das erwartete Spektakel aus Heldenmut und Tapferkeit. Öfter geht es ums Warten, ums Zeittotschlagen, um verschobene Abfahrten und die langsamen Bewegungen großer Menschenmengen. Anfang November 1914 erst bezieht das Infanterieregiment 106 der 24. Königlich-Sächsischen Reserve-Division Stellungen im eroberten Teil Frankreichs.

Auch hier ist der große Krieg aber vorerst nur eine Abfolge von Anekdötchen, die Otto Meißner, der ein Held im Dienst des Vaterlandes sein will, oft peinlich sind. Obwohl doch genug Kohle da sei, gebe es Kameraden, die Betten und Schränke ihrer französischen Gastgeber „dem Feuertode preisgeben“, klagt er. Auch Hühnerställe und Taubenschläge würden des nachts besucht, tagsüber hingegen warten „dauernde Übungsmärsche“. Er sehne sich gerade zu an die Front, notiert Otto Meißner.

Das Herz wird zu Stein

Als es soweit ist und seine Einheit in die Winterschlacht in der Champagne geworfen wird, überfällt der Schrecken der Kriegswirklichkeit ihn zum ersten Mal mit aller Gewalt. Die Krankenträger müssen einen Graben räumen, der nach einem Handgranatenangriff voller Leichen liegt. Eine Arbeit, „die sein gefühlvolles Herz zu Stein erhärtete“, wie der bis dahin so abenteuerlustige Sachse schreibt. Als er auf dem Rückzug plötzlich auch noch eine abgerissene Menschenhand in der eigenen hält, nachdem er sich am Grabenrand abgestützt hat, übermannt ihn „eine grenzenlose Traurigkeit“. Warum das alles, fragt er sich. „Warum muss der Mensch auf diese Weise zugrunde gehen?“

Eine Antwort wird Otto Meißner in seiner Zeit als Soldat nicht finden. Es kommt Urlaub, es kommen Päckchen von zu Hause. Es kommen neue Schlachten, neue Kriegsschauplätze. Kameraden fallen, neue Kameraden kommen. Bunker werden ausgebaut. Und aufgegeben, weil die Truppe weiterrückt. Der Grundglaube, für das Richtige im Felde zu stehen, verlässt Otto Meißner nicht. Ob unter Gasbeschuss bei Courcelette und mit lahmem Fuß an der Ostfront, im Zug über Bulgarien nach Konstantinopel und nach einer endlosen Fahrt kurz vor dem syrischen Aleppo - der Mann mit dem schmalen Oberlippenbart zweifelt auch in seinen privaten Notizen nicht am Sinn seiner Aufgabe. Er sieht nur noch, was ihm die Erfüllung einfacher macht: „So schön habe ich im Osten und im Westen nicht geschlafen wie im sonnigen Süden“, notiert er nach der Ankunft im israelischen Bet Sche’an zufrieden.

"Epidemische Gehirnerkrankung ganz Europas“

Was er hier soll, im Herbst 1918, wo von den Fronten in Europa nur noch Nachrichten über Rückzüge kommen, hinterfragt der inzwischen 26-Jährige nicht. Er fühlt am Krieg zuerst, was er selbst erlebt, etwa, als sein Bruder Paul im Westen vermisst wird. „Jeder, der dort war, weiß, was das bedeutet.“ Unten in Israel kommen ihm plötzlich auch Gedanken in den Sinn, die über Stube und Graben hinausweisen. „Ein Menschenalter haben sich Mutter und Vater gesorgt und jetzt wird er Opfer eines Völkerwahnsinns, einer epidemischen Gehirnerkrankung ganz Europas.“

Es gibt keinen Ausweg mehr und die zurückkehren, sind nicht die, die gegangen sind. 2.000 Tage nach der Fahrt des jungen Otto Meißner zur Garnison in Leipzig trifft ein Mann daheim ein, der sich fremd fühlt, wie er den letzten Seiten seines Tagesbuches anvertraut. Seine Frau Marie liebt ihn und seine älteste Tochter Lore kenne ihn noch. Doch Paula, die jüngste, wehrt sich mit Händen und Füßen. „Nich, nich“, sind die einzigen Worte, die sie für ihren Vater hat.

Fünf Jahre meiner Jugend -Otto Meißners Tagebuch, 165 Seiten, Engelsdorfer Verlag; 12 Euro