Hoaxmap aus Leipzig Hoaxmap aus Leipzig: So entsteht eine Übersicht aller Hetzkampagnen im Netz

Leipzig - Im Januar 2016 sorgt eine Meldung in den sozialen Netzwerken für Furore: Ein Streichelzoo in Lostau (Jerichower Land) sei von Flüchtlingen geplündert worden. Ziegen sollen dort geschlachtet und am Lagerfeuer verzehrt worden sein. Der Streichelzoo habe aufgrund des Vorfalls sogar geschlossen werden müssen.

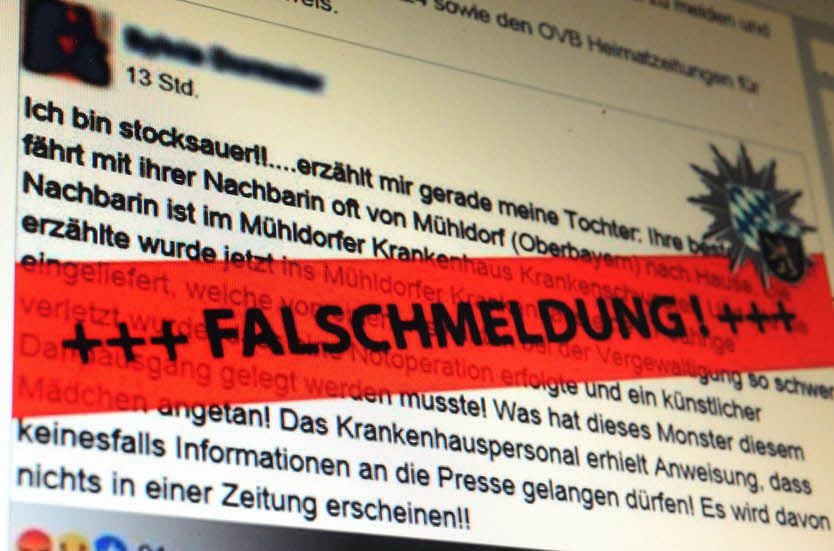

Unter der Überschrift „Beschämend!!!!“ wird die vermeintliche Neuigkeit bei Facebook hundertfach geteilt. Tierfreunde und Flüchtlingsgegner machen sich in Kommentarspalten sozialer Netzwerke Luft und zeigen sich empört. Das einzige Problem: Der Beitrag über den Streichelzoo stimmt nicht. Der angebliche Ziegenmord in Lostau ist eine Lüge. Eine Fake-News, also eine Falschmeldung, die nur ein Ziel hat: Stimmung gegen Flüchtlinge zu machen.

Falschmeldungen im Internet: „Hoaxmap“ entlarvt Fake-News

Als Falschmeldung entlarvt hat das Gerücht vom Ziegenmord in Lostau unter anderem die Internetseite „Hoaxmap“, die 2015 von der Leipzigerin Karolin Schwarz ins Leben gerufen wurde.

„Hoax“ kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie Täuschung, Trick, Streich oder auch falscher Alarm. Auf „Hoaxmap“ werden Behauptungen gesammelt, die über Asylsuchende in die Welt gesetzt werden – inklusive der Widerlegungen dieser Unwahrheiten.

Mittlerweile enthält die Seite 458 Lügen, darunter 22 Falschmeldungen aus Sachsen-Anhalt - zum Beispiel aus Bernburg, Dessau und Halle. Dort wurde unter anderem die Lüge verbreitet, Flüchtlinge hätten den Hausmeister des ehemaligen Maritim-Hotels zu Tode geprügelt.

Die MZ recherchierte und fand heraus: Der Mann lebt und es geht ihm gut. Falschmeldungen wie diese werden den Betreibern der „Hoaxmap“ entweder per Mail zugesandt, oder selbst recherchiert und anschließend auf einer Karte dargestellt.

Mithilfe von „Hoaxmap“ will Karolin Schwarz zeigen, dass Falschmeldungen gezielt eingesetzt werden, um das Klima im Netz und letztlich auch in der gesamten Gesellschaft zu vergiften.

„Wir wollen eine Datenbank zum Nachschlagen schaffen und auch die Entwicklung dieses Phänomens beobachten, das inzwischen ja immer breiter - nun unter dem Begriff ,Fake News’ - diskutiert wird.“

Dabei gibt es durchaus Schwankungen. So sei mit der Schließung der Balkanroute die Zahl der Falschmeldungen vorrübergehend gesunken. „Inzwischen nehmen Zuschriften und Gerüchte aber wieder zu“, sagt Karolin Schwarz. In ruhigen Wochen erhalte sie fünf bis zehn, in anderen Wochen aber auch deutlich mehr Mails mit Gerüchten.

Falschmeldungen werden aber nicht erst seit Beginn der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 im Internet verbreitet. „Fake-News sind nicht neu, manipulierte Bilder gibt es zum Beispiel schon länger“, sagt Maren Schuster, Medienwissenschaftlerin an der Universität Halle.

Oftmals würden Fotos mit Texten versehen, die nicht zueinander gehörten. Davon betroffen war auch Grünen-Politikerin Renate Künast, die auf Facebook mit einem gefälschten Kommentar zitiert wurde: „Der traumatisierte junge Flüchtling hat zwar getötet, man muss ihm aber jetzt trotzdem helfen“, lautete der Satz, der ihr dort in den Mund gelegt wurde.

Quelle des Zitates sollte die Süddeutsche Zeitung gewesen sein. Die wies jede Beteiligung jedoch von sich. Renate Künast selbst stellte nach der Falschmeldung auf Facebook Strafanzeige.

Fake-News und Falschmeldungen im Internet können die Einstellungen von Menschen beeinflussen

Die größte Gefahr gefälschter Meldungen oder Fotos besteht laut Schuster darin, dass sie Einstellungen von Menschen beeinflussen und deren Vertrauen in das demokratische System und die Medien gezielt erschüttern.

„Im Grunde ist jeder Mensch anfällig für Fake-News - auch Journalisten“, sagt Schuster. Vor allem dann, wenn Falschmeldungen das eigene Weltbild bestätigen würden. Deshalb sei es enorm wichtig, Nachrichten und Bilder immer auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Medien sollten darüber hinaus auch für Aufklärung zu sorgen, falls diese nachweislich manipuliert wurden.

Fake-News beschäftigen aber nicht nur Politiker und Medien, sondern mittlerweile auch die Polizei. „Unser Team erreichen des Öfteren Anfragen von Journalisten, die den Wahrheitsgehalt von Meldungen aus sozialen Netzwerken bei uns abfragen wollen. Ein eigens mit Falschmeldungen betrautes Team haben wir in Sachsen-Anhalt allerdings nicht“, sagt Mike von Hoff, Sprecher der Polizeidirektion in Magdeburg. „In seltenen Fällen wird die Polizei auch von Bürgern kontaktiert und auf Fake-News aufmerksam gemacht.“

Von Hoff und seine Kollegen ermitteln in solchen Fällen nach einem festgelegten Schema. „Zuerst prüfen wir den Hintergrund des betreffenden Posts oder Tweets, versuchen herauszufinden, inwiefern die Meldung plausibel ist und wer dahinter steckt“, sagt von Hoff.

In jedem Fall werde geprüft, ob Rechtsverstöße vorliegen - zum Beispiel das Vortäuschen einer Straftat oder Volksverhetzung. Eine Statistik über angezeigte Falschmeldungen führt die sachsen-anhaltische Polizei jedoch nicht. Bislang seien Fake-News schlichtweg noch „kein allzugroßes Thema“, so von Hoff.

Fake-News sind in Deutschland noch recht selten

Tatsächlich gibt es Fake-News in Deutschland bisher eher selten. Die bevorstehende Bundestagswahl im Herbst dieses Jahres und der damit verbundene Wahlkampf könnten das jedoch ändern, warnen Experten. Parteien befürchten, Wähler könnten über soziale Netzwerke gezielt manipuliert oder Politiker mit Hilfe von Fake-News verunglimpft und diskreditiert werden.

Im US-Wahlkampf hatten Donald Trump und seine Gegnerin Hillary Clinton bereits gezeigt, wie sogenannte Social Bots die Wähler beeinflussen können. Mit Social Bots können massenhaft Einträge zum Beispiel bei Twitter und Facebook automatisch generiert werden.

Sie sehen so aus, als seien sie von menschlichen Nutzern geschrieben worden, tatsächlich aber stecken dahinter Computerprogramme. So stammte jeder vierte Unterstützer-Tweet für Clinton von einem Social-Bot, bei Trump war es sogar jeder dritte.

Zu Beginn des Jahres forderten Sachsen-Anhalt, Bayern und Hessen deshalb ein schärferes Vorgehen gegen Falschmeldungen durch Social Bots. Eine gemeinsame Erklärung wurde unter anderem von Sachsen-Anhalts Justizministerin Anne-Marie Keding (CDU) unterzeichnet.

Auch Rainer Robra, Chef der Magdeburger Staatskanzlei und zuständig für Medienfragen, sprach sich auf MZ-Anfrage für ein härteres Vorgehen aus: „Dass echte Individuen auch im Internet lügen, muss man mit den Mitteln des Persönlichkeitsrechts bekämpfen. Social Bots hingegen verdienen nicht denselben Schutz wie echte Meinungen.“

Facebook ergreift Maßnahmen gegen Fake-News

Im US-Wahlkampf hatten sich über Facebook im großen Stil Fake-News verbreitet, weshalb das Netzwerk massiv unter Kritik geraten war. Im Jahr der Bundestagswahl will es deshalb härter gegen die Verbreitung von Falschmeldungen vorgehen.

So sollen Nutzer in Zukunft die Möglichkeit haben, Fake-News zu melden. Markieren Nutzer Meldungen als falsch und gibt es weitere Hinweise darauf, dass es sich um eine Falschmeldung handelt, will Facebook diese Meldungen an Faktenprüfer weiterleiten.

Selbst will sich das Netzwerk nicht um die Löschung gefälschter Nachrichten kümmern. „Wir wollen nicht entscheiden, was die Wahrheit ist. Und ich glaube, niemand will, dass wir das tun. Also müssen wir mit Dritten zusammenarbeiten, die Experten sind“, sagte Geschäftsführerin Sheryl Sandberg. In Deutschland soll das unter anderem der gemeinnützige Recherchezusammenschluss Correctiv übernehmen.

Stimmt die Vermutung, dass es sich bei dem Inhalt um eine Lüge handelt, soll der entsprechende Inhalt mit einem Warnhinweis gekennzeichnet werden, der ihn als unglaubwürdig einstuft. Außerdem soll ein Link zur Begründung der Faktenprüfer eingebunden werden. Das Posting an sich verschwindet allerdings nicht von der Plattform. Nutzer können es auch weiterhin teilen. (mz)