62 Pfeifen, eine Figur Kloster Michaelstein in Blankenburg: Musikmaschine des Salomon de Caus wurde restauriert

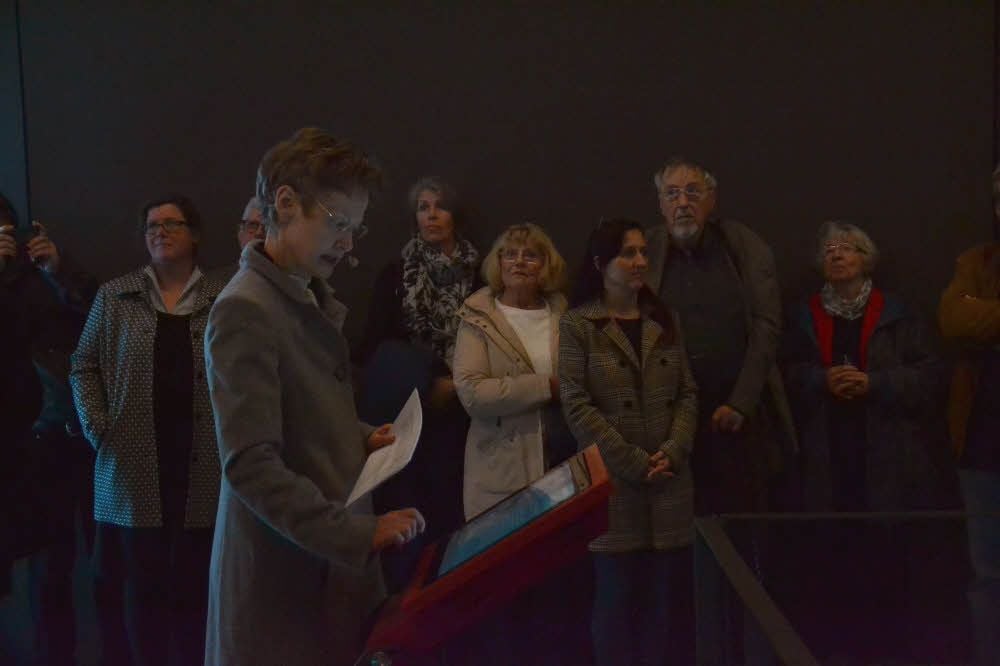

Blankenburg - Sie ist ein echter Blickfang und zudem ein Genuss für die Ohren: die mit Wasser betriebene Musikmaschine des Ingenieurs Salomon de Caus (1576 bis 1626). Vor zehn Jahren spielte sie zuletzt im Kloster Michaelstein in Blankenburg, bevor sie eingelagert wurde, damit ein neues Gebäude errichtet werden konnte. In diesem erklingt das besondere Exponat des Museums nun wieder. Davon überzeugten sich knapp 100 Interessierte bei einer Eröffnungsfeier.

Der Neubau ist extra für das zehn Meter lange und acht Meter breite Instrument errichtet worden. Von außen sehe das Gebäude wie ein „Zwillingsbau der Remise“ auf dem Klostergelände aus, sagte Christian Philipsen, Generaldirektor der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt.

Aus Lautsprechern schallen Plätscher-Geräusche

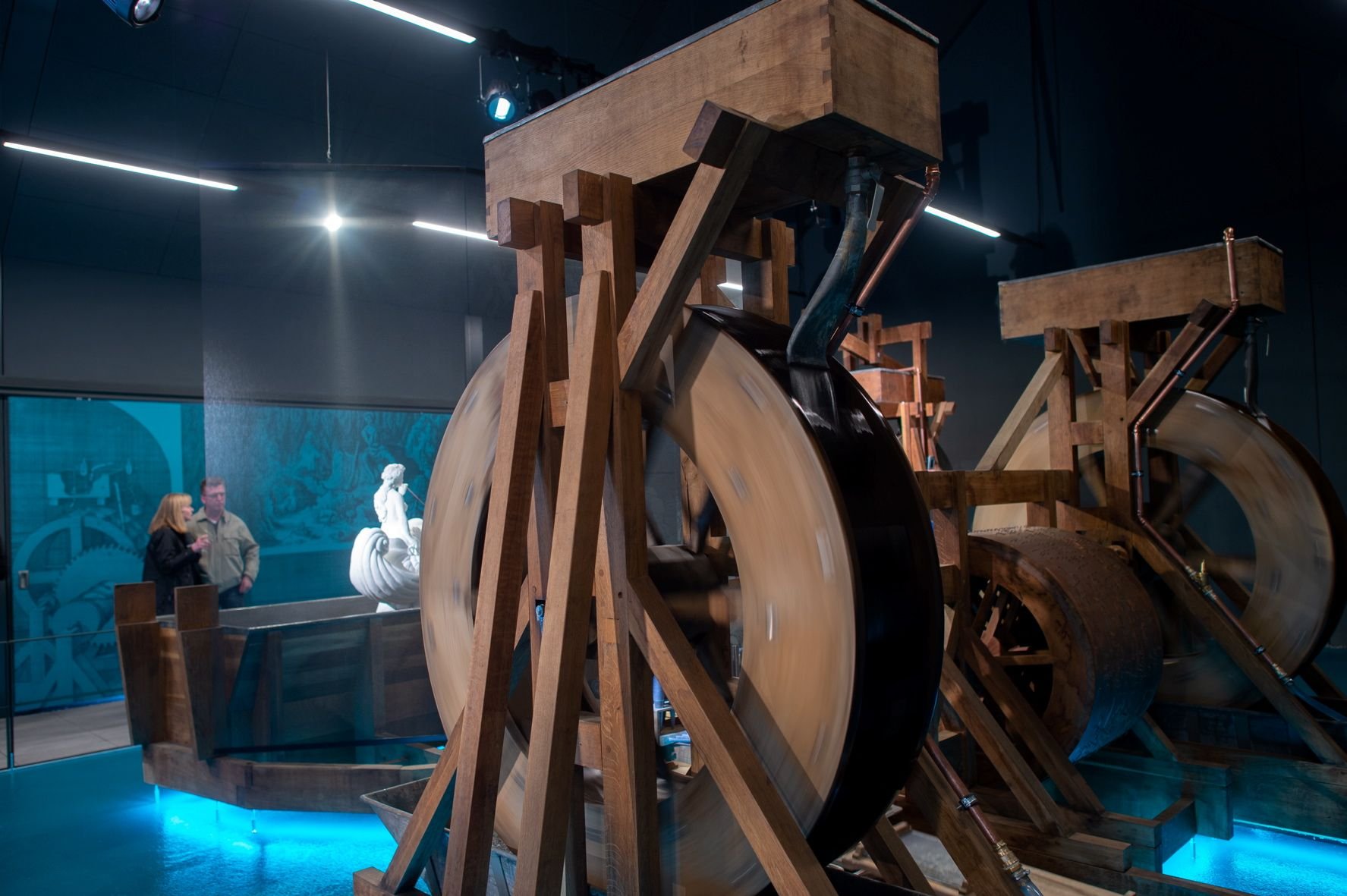

Es handelt sich um ein rechteckiges Haus mit einfachen, alten Dachziegeln. Das Innere sei einer Grotte nachempfunden: kühl und etwas dunkel. Der Boden rund um die Musikmaschine leuchtet türkisfarben, und aus Lautsprechern kommen Plätscher-Geräusche.

Weil die Musikmaschine bald zehn Jahre eingelagert war, musste sie wieder „in Gang gebracht werden“. Christian Philipsen verdeutlichte: „Die Wasserräder gingen aus dem Leim, weil sie lange Zeit im Trockenen waren.“ Auch das Orgelwerk mit 62 Pfeifern und die Walze mit den Stiften, die die Töne in der richtigen Reihenfolge abspielen, mussten zunächst überarbeitet werden.

Wasserräder, Walzen und Orgelwerk mussten restauriert werden

Sicherlich geht es um die Mechanik des ausgeklügelten Automatens, den sich Salomon de Caus Anfang des 17. Jahrhunderts überlegt hatte. „Aber ohne die Musik wäre die Maschine nicht hier“, sagte Ute Omonsky, Abteilungsleiterin der Musikakademie Sachsen-Anhalt. Immerhin handele es sich um ein Museum für Musik.

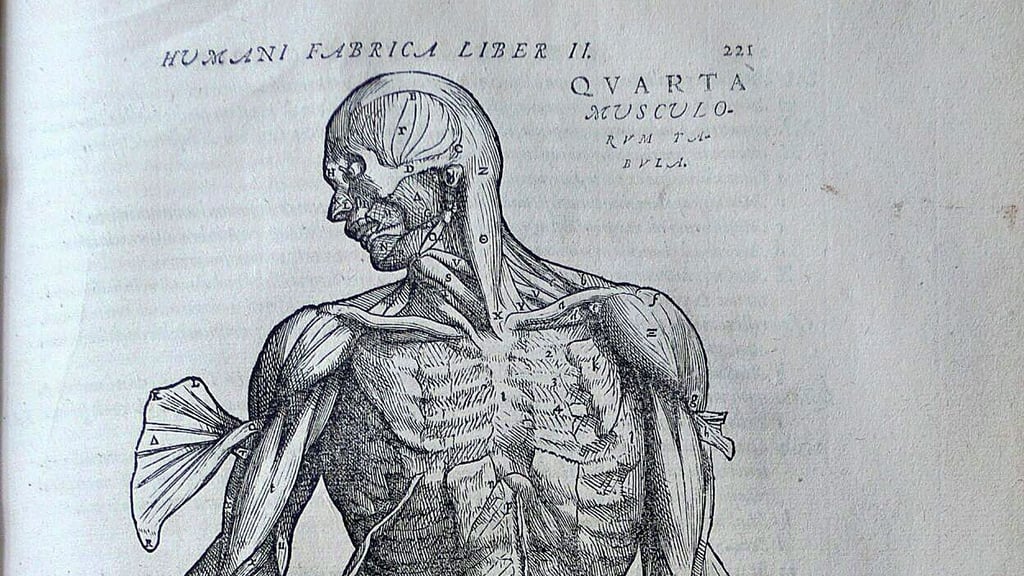

Sie war es, die in einer Fachzeitschrift auf den Automaten aufmerksam wurde, der an der Technischen Hochschule in Aachen nach Caus’ Aufzeichnungen gebaut worden war. Als Vorlage diente sein Buch „Von Gewaltsamen Bewegungen“ von 1615. Materialien wie Eichenholz – 21 Kubikmeter davon -, Eisen, Gips und Ziegenleder wurden zum Bauen verwendet. 2003 kaufte die Kulturstiftung die funktionstüchtige Musikmaschine.

Kulturstiftung kaufte 2003 die funktionstüchtige Musikmaschine

Der Ideenschöpfer selber konnte sein Werk nie in Aktion sehen. Salomon de Caus, der auch Gartenarchitekt war, hatte es für den Heidelberger Schlossgarten entworfen, wie Expertin Ute Omonsky erklärte. Wasserspiele und sich mechanisch bewegende Figuren seien damals in Mode gewesen. Doch wegen des Dreißigjährigen Krieges wurde der Automat nie gebaut.

Die Wissenschaftler aus Aachen wollten gut 350 Jahre später wissen, ob die fantasievolle Maschine tatsächlich funktioniert hätte. Die Antwort können Besucher in Blankenburg bestaunen. Neben der gewaltigen Holzkonstruktion fällt eine Figur auf: eine weiße Galatea, eine Nymphe der griechischen Mythologie. „Sie kann heute wieder auf den Wellen reiten“, sagte Christian Philipsen. Ein weiteres Wasserrad bewegt die Galatea mittels Ketten.

Zu der neuen Ausstellung gehört auch eine Medienstation, die die Teile der Musikmaschine erklärt und Simulationen zeigt. (mz)