Gesundheit Gesundheit : Salz im Korb

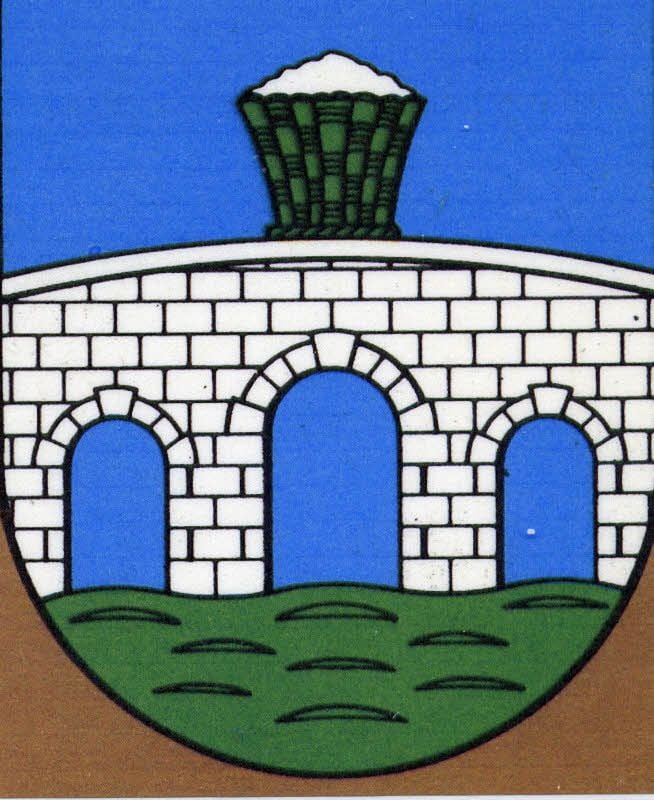

Am 11. August 1868 war es, als der Landgemeinde Kösen durch „Allerhöchste Ordre“ das Stadtrecht verliehen worden war. Ein Jahr danach trat Dr. Anton Mascher sein Amt als erster Bürgermeister an. Die Gemeinde beschloss, für das neue Stadtwappen die drei wichtigsten Merkmale der historischen Ortsentwicklung aufzunehmen: Die Saale als Verkehrsweg und Zeichen der Flößerei, eine fünfbogige steinerne Straßenbrücke seit dem Mittelalter und einen Salzkorb als Zeichen der Salinengründung.

Nach dem Einsturz der Brücke 1890 und deren Neubau 1893 bestand die mehrbogige Straßenbrücke im Wappen noch viele Jahrzehnte in dieser Form, bis sie zur aktuellen dreibogigen Darstellung verändert wurde. Das heutige Wappen zeigt eine silberne Brücke über grünem Wellenschildfuß und einem darauf mit Salz gefüllten grünen Weidenkorb. Damit bezieht sich dieses Wappen zweifach auf Salz: Erstens wird die Saale sprachlich als „Salzfluss“ gedeutet, befinden sich doch an ihrem Lauf zahlreiche Salzquellen und Solevorkommen, und zum anderen verweist der Salzkorb auf den wichtigsten Produktionszweig der Dorfentwicklung.

Von Jägern und Pflanzern

Es soll besonders auf die medizinische Bedeutung verwiesen werden, denn Kochsalz (Natriumchlorid) ist nicht nur als Würzmittel zu verwenden, sondern lebenswichtig für den Menschen, teils festgebunden im Körper, teils im Blut zirkulierend und im Gewebewasser enthalten. 200 Gramm besitzt jeder menschliche Körper. Die Funktion der chemischen Verbindung von positiven Natrium- und negativen Chloridionen wird durch die Niere reguliert. Historiker kommentieren dazu, dass in der frühzeitlichen Jägerphase der menschlichen Entwicklung der Salzbedarf durch den Verzehr von tierischem Fleisch und Blut gesichert war. Beim späteren Übergang in die Lebensweise der Pflanzer trat ein Mangel auf, so dass es notwendig wurde, Salzquellen zu nutzen. Dabei traten Streitigkeiten zwischen Anwohnern oder Stämmen um deren Besitz auf. Ähnliches ist auch im Tierreich festzustellen. Pflanzenfressende suchen salzhaltige Gewässer auf, nutzen Grotten, um dort Salze zu lecken, was bei Fleischfressern nicht beobachtetet wird.

In warmen Ländern wird die Gewinnung aus dem Meersalz in großem Maße betrieben, wozu die Sonnenenergie dient. Der Besitz von Vorkommen im Bergbau war ebenso eine strittige Angelegenheit, die im weiteren Verlauf den Preis erhöhte und zu der Formulierung „weißes Gold“ führte. Noch im 13. und nachfolgend im 17. Jahrhundert zeugen heftige Auseinandersetzungen zwischen Salzburg und Bayern davon - auch in Thüringen sind solche örtlichen Kriege bekannt.

Wie stellte sich diese Nutzung im Dorf Kösen dar? Die geologischen Schichten des Trias sind im oberen Teil von den Ablagerungen des Muschelkalkmeeres und damit seines Salzes angefüllt. Bereits im Mittelalter gelangten sie als Rinnsale aus Berghängen in der Form von schwachen Solequellen ans Tageslicht. An der Johannesquelle kann noch heute eine salzige Quelle festgestellt werden. Die großen Solevorkommen ziehen sich von Bad Sulza bis Naumburg hin, die unter den Muschelkalkschichten auf dem oberen Bundsandstein in einer Tiefe von 150 bis 180 Metern erschlossen wurden. Auch im tiefer liegenden Zechstein bildeten sich Solelager, wie die 1911 abgeteufte Quelle vor dem Kurmittelhaus in 682 Meter Tiefe bestätigt. Ein planmäßiger Abbau wurde bereits 1680 nach Hinweisen eines Salzschreibers aus Sulza an den Dresdener Hof versucht, der im Gelände des heutigen „Mutigen Ritters“ als Schacht angelegt wurde. Sachsen besaß wenige Salzvorkommen, bezog seinen Bedarf zumeist aus Preußen und war somit an eignen Vorkommen sehr interessiert.

Dieser erste Versuch endete in einer Tiefe von 80 Metern, da nur eine sehr schwache Sole ermittelt werden konnte und die Kenntnisse der Betreiber unzureichend waren.

1726 wurde bei Arbeiten am Saalewehr auf dem Grund eine schwache Solequelle gefunden, von der die Arbeiter tranken und nachfolgend nicht „schnell genug die Hosen fallen lassen konnten“ - wie berichtet wurde. Ein Naumburger Arzt griff das Vorkommen dieser sogenannten „Mühlenquelle“ auf und schrieb darüber, wie er sie zur Heilung nutzte, wobei er unglaubliche Ergebnisse glaubhaft machen wollte. Mit dem sächsischen Bergrat Gottfried Borlach schließlich und seinen Erfahrungen aus anderen Abbaustellen kam wieder Leben in die Abbaupläne von Kösen. 1730 wurde aufgrund seiner guten geologischen Kenntnisse in 175 Meter Tiefe eine brauchbare Sole für die Salzherstellung gefunden, ergänzt durch einen zweiten oberen Schacht, später durch Gradierwerke zur Konzentrationssteigerung (Gradieren = Erhöhung der Grade). Der seit Jahrhunderten bestehende Floßhandel unterstützte die Produktion, ein Gasthof für die Fuhrleute bildete sich - kurzum, die hohen Einnahmen des Salzhandels brachten dem sächsischen Hof beachtliche Erträge, zugleich Arbeitsplätze im Ort. Noch blieb aber Salz teuer: Die Redewendung „Salzverstreuen bringt Ärger“ sagt aus, dass es teuer war, nicht schädlich.

Neubeginn um 1900

In der Mitte des 19. Jahrhunderts kam die Salineneinrichtung zum Erliegen, denn Steinsalzvorkommen im Harzvorland und in Thüringen waren weitaus billiger zu bearbeiten. Das Ende für Kösen wäre 1859 gekommen - jedoch die Arbeiter konnten durch den Heilbetrieb aufgefangen werden.

In der Produktion des Salzes aus Sole stellte man in den Salzsiedehäusern fest, dass die aufsteigenden Dämpfe die Linderung von Erkältungskrankheiten begünstigten. Die Nutzung durch Einwohner, zunehmend auch für Fremde, war der Start für einen Neubeginn. Umsichtige Hauseigentümer boten Bademöglichkeiten in ihren Räumen an, wobei die Sole in Holzbütten aus den Schächten herbeigeholt werden musste. Der Zustrom der Badegäste erhöhte sich, verwandelte das fast bauernfreie Dorf zum Solbad. Im nächsten Schritt erhielten einige Häuser eigene Zuleitungen, so im späteren Pfarrhaus zum Salzschreiber, zu einem Arzt in der Salinenstraße, ins „Ritterbad“, sogar über die Brücke hinweg bis in die obere Lindenstraße als Borlachbad. Es folgten die Stadtgründung, der Übergang der Salineneinrichtung in kommunale Hände, der Bau eines Kurmittelhauses 1911, einer Medizinischen Badeanstalt 1927 und das Erbohren weiterer Quellen im Kurpark.

Der umsichtige Badearzt Dr. Rosenberger hatte im 19. Jahrhundert dabei eine fördernde Rolle gespielt. Er sorgte sich um die hygienischen Bedingungen im Dorf, schuf Wanderwege zur Nutzung der umgebenden Waldbereiche und empfahl folgende Kurwege: Badeanstalten zur Senkung des zu hohen Blutdrucks und zur Linderung bei Hautkrankheiten, zu der Beruhigung des Nervensystems. Dazu kamen die Soledampfbäder unter Verwendung der sogenannten Mutterlauge, die Soleduschen, die Inhalationen an der Gradierwerksluft, das Wellenbad auf der Radinsel, ferner auch Molken- oder Traubenkuren. Manche dieser Versuche sind in Vergessenheit geraten oder beseitigt worden, wie die sogenannten Pneumatischen Kammern schon in der DDR-Zeit.

1954 berichtete der Leiter der Kureinrichtungen in Bad Kösen, Dr. Michlik, ausführlich über die speziellen Heilwirkungen der Kösener Sole, darunter über die Trinkkuren, das Baden in Mineral-

quellen , die Solbäder und die Freiluftinhalation. Deren Wirkungen waren seit dem 19. Jahrhundert zweifelsohne hoch anerkannt und empfohlen. Die seit 1909 bestehende Trinkhalle im Kurpark steht leider ungenutzt, es bleibt die Salinenanlage als technisches Denkmal sehenswert.

Nur noch Trinkwasser

Die Entwicklung der Rehakliniken in jüngster Zeit und ihre verschiedenen Leitungsformen sollen nur insofern berührt werden, als dass der neue Träger, die Mediangruppe, erfreulich die Arbeitsplätze bestätigte, eine hochqualitative Behandlung in mehreren Fachbereichen in seinen vier Kliniken in Bad Kösen und Salzdetfurth mit seinen 800 Betten betreibt (Tageblatt/MZ berichtete), jedoch keine Sole mehr von der stadteigenen Gesellschaft bezieht, sondern aus konzeptionellen Gründen nur Trinkwasser.

Kann dann bei Nutzung des aufwendig restaurierten Thermalbades und der Inhalationsmöglichkeit am Gradierwerk nach eigenem Ermessen noch von einem „Solbad“ gesprochen werden? Was geschieht dann mit den anderen bisher genutzten Soleeinrichtungen? Salz bleibt unser lebenswichtiger Faktor und die Sole ein kommunaler Wert, wie das Stadtwappen noch immer anzeigt.