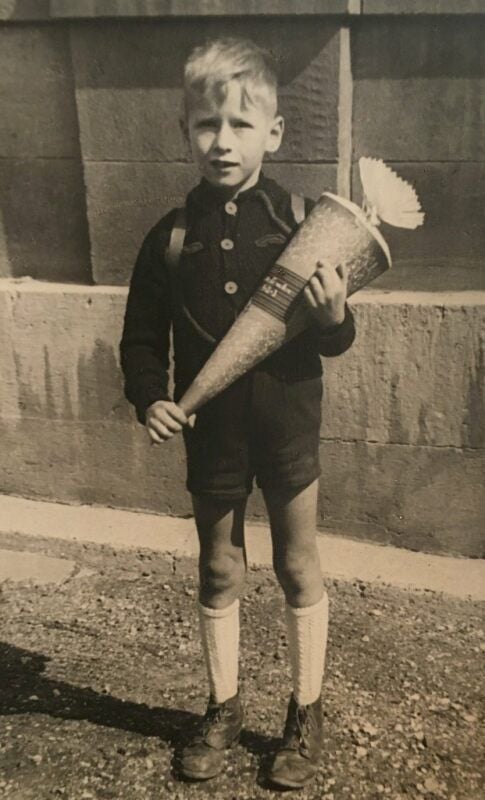

Erinnerungen an die Heimat Erinnerungen an die Heimat: Die Zuckertüte

Bad Kösen - Dieses Foto zeigt mich, den 80-jährigen Jörg Trobitzsch, im Alter von sechs Jahren bei meiner Einschulung vor der Bergschule in Bad Kösen. Das war im Herbst 1946, ein Jahr nach Kriegsende, und ist nun 74 Jahre her. Nur weil man mir versprochen hatte, ich würde am Einschulungstag eine Wundertüte voll mit Schokolade und anderen Süßigkeiten als Willkommensgruß bekommen, ging ich mit meiner Mutter am Einschulungstag in die Bergschule. Dort hatten sich auch andere Mütter mit ihren jetzt schulpflichtigen Kleinen eingefunden sowie ein bestellter Fotograf, der von jedem Schulanfänger, also auch von mir, ein Foto machen sollte.

Dass ich über meine Einschulung wenig glücklich war, kann jeder am Gesichtsausdruck auf dem Foto ablesen. Die versprochene Wundertüte war nämlich enttäuschend klein. Ja, im Vergleich zu heutigen Bildern von der Einschulung entsteht der Eindruck, ich sei größer, älter und verständiger gewesen, als ich damals wirklich war. Während heute die Schultüten fast größer sind als die Kinder, halte ich nur eine sehr kleine Zuckertüte in den Armen, so dass sich die Proportionen verschieben. In meine Zuckertüte passten nur eine Hand voll Bonbons und ein bisschen Schokolade, denn mehr Süßigkeiten ließen sich nach Kriegsende in der Ostzone nicht auftreiben. Ich aber fand, dass man mich mit falschen Versprechungen in die Schule gelockt hatte. Und so zeige ich auf dem Foto die Mimik des Schulverweigerers. Warum ich einer war, hatte Gründe. Hier die Geschichte.

Die Schule ein Gefängnis?

Als Enkel des 1890 in Saaleck geborenen Karl Kotte, der Anfang des 20. Jahrhunderts in Bad Kösen einen Zimmereibetrieb gründete, wohnte meine Familie bei den Großeltern mütterlicherseits oberhalb der Bergschule in der Eckartsbergaer Straße 3. Die Bergschule, für mich ein riesiges mit grauen Kalksteinen gemauertes Gebäude mit mehreren Geschossen, befand sich keine 200 Meter entfernt. Es tauchte auf, wenn ich aus dem Haus trat und den Kirchberg zum Ortskern hinunterlief. Da klang der Schulpausenlärm oft bis zu uns nach oben. Schon vor meiner Einschulung war mir aufgefallen, dass die Schule wochentags zwischen den Pausen in friedlicher Vormittagsruhe verharrte, aber dass sich das dann gegen Mittag schlagartig änderte. Die große Eingangstür flog auf. Lärmende, fröhliche, lachende große und kleine Kinder rannten mit dem Schulranzen auf dem Rücken aus dem Gebäude, die Stufen hinunter zum Vorplatz und machten sich heimwärts auf den Weg. Mir schienen sie alle glücklich zu sein, endlich wieder frische Luft schnappen zu dürfen.

Ich war noch recht klein, um die vier oder fünf Jahre alt, als ich den Großvater fragte: „Ist das ein Gefängnis, in das man vormittags alle Kinder einsperrt? Was machen die da drin?“ Mein Großvater fand die Frage des kleinen Enkels recht komisch und lachte. „Nein, das ist die Schule. Wenn du sechs Jahre alt bist, lernst du dort Lesen, Schreiben und Rechnen. Ich glaube du wirst gern in die Schule gehen und Spaß am Lernen haben.“ Mein Großvater irrte. Mir war nämlich nicht verborgen geblieben, dass die älteren Jungen, die schon zur Schule gingen, kaum noch Zeit hatten zum Verstecken und Räuber-und-Gendarm Spielen, zum Herumstromern im Wald oder für Klingelpartien von Haus zu Haus.

Vor ihrer Einschulung waren sie noch meine Spielkameraden gewesen. Jetzt redeten sie wie die Erwachsenen, sagten, dass sie keine Zeit hätten. Das stimmte. Frühmorgens, wenn ich noch damit beschäftigt war, den vollen Teller Haferschleim leer zu löffeln, anschließend den Teelöffel voll des grauenhaften Lebertrans in den Mund geschoben bekam, waren die früheren Spielkameraden längst unterwegs zum Schulunterricht, der dann gegen 13 Uhr endete. Nach dem Mittagessen daheim mussten sie sich um ihre vom Lehrer aufgegebenen Schulaufgaben kümmern. Da blieb wenig Freizeit übrig. Wie konnte Großvater glauben, dass mir Schule einmal besser gefallen würde als mein jetziges Leben? Mit dem war ich nämlich hochzufrieden. Hatte ich doch die Freiheit, auf eigene Faust die nähere und weitere Umgebung zu erforschen und Erstaunliches zu entdecken, ohne durch die Gängeleien nerviger Erwachsener gestört zu werden. Kinder der Nachkriegszeit waren keine Stubenhocker.

Schräg gegenüber von Großvaters Zimmereibetrieb auf der anderen Straßenseite war 1945 die Flüchtlingsfamilie R. aus Schlesien in eine leerstehende Wohnung gezogen. Deren Kinderschar tummelte sich gern auf dem Zimmereiplatz vom Großvater, wo es sich zwischen den gestapelten Brettern und Balken gut Verstecken spielen ließ. Andere Kinder und ich waren immer mit dabei. Großvater ließ es zu. Dann war da noch das zweistöckige Mietshaus aus dem 19. Jahrhundert, in dem auch wir, die „Trobitzschens“, wohnten. Statt Mauerwerk hatten die Erbauer die freien Plätze im Ständerwerk mit Packungen von in Stroh eingearbeiteten Lehmschlag ausgefüllt. Vor 1900, so erzählte Großvater einmal, wurde es ursprünglich als Badehaus gebaut. Später wurde es auch als private Schule genutzt und soll einen Springbrunnen im Hof gehabt haben. Schließlich machte man ein Mietshaus daraus und baute um. Hinter den Werkstattgebäuden des Zimmereibetriebes, dem ungepflasterten großen Hof und dem Mietshaus, erstreckte sich ein parkähnlicher Garten mit vielen Obstbäumen und einigen exotischen Pflanzen. In diesem wunderbaren Garten wurde in einer Umzäunung ein Dutzend Hühner gehalten, das die Familie Kotte und uns mit frischen Eiern versorgte.

Anstehen bei Steher

Überhaupt waren Nahrungsmittel knapp in diesen Zeiten. Es gab sie nur auf Lebensmittelkarten bei Feinkost Ölze oder im Konsum - wenn sie denn vorrätig waren. Wir waren deshalb Selbstversorger von Äpfeln, Birnen, Pflaumen, Kirschen, Tomaten Beerenobst und Gemüse, eine Zeit lang sogar von Tabak für Großvaters Zigarren. Besonders schlimm sah es mit der Versorgung von Molkereiprodukten aus. Das Molkereigeschäft Steher hatte seinen Laden neben dem Rathaus. Es führte in diesen Zeiten den Namen zu Recht. Hier hieß es: Anstehen bei Steher, wenn nach tagelangen Pausen mal wieder Milch verkauft wurde. Der von uns Geschwistern geliebte und verehrte, großartige Großvater Karl meinte, seine drei Enkel würden nur groß und stark werden und die schlimmen Nachkriegszeiten gesund überstehen, wenn sie jeden Morgen ihre Portion Milch bekämen. Er erwarb zwei kleine Zicklein bei einem Bauern im Dorf Fränkenau. Er bezahlte sie nicht bar, sondern mit einer Fuhre Bretter. Im nächsten Jahr würden die Jungziegen erwachsen sein und Milch liefern.

Als die Zicklein noch klein und niedlich waren, wurde ich im Sommer des öfteren mit beiden in den Buchenwald hinter der Zimmerei geschickt. Der Wald erstreckte sich am Hang bis nach Fränkenau. Ich sollte sie hüten, ohne dabei vom Förster erwischt zu werden, denn Ziegen fressen bekanntlich kleine Bäumchen ratzekahl. Da die Zicklein schneller als ich erwachsen wurden, kam ich mit ihnen nicht mehr zurecht und benötigte beim Hüten im nächsten Jahr einen Assistenten. Das war der gleichaltrige Klaus Heinicke, der auch bei uns im Hause wohnte. Mit ihm und den zwei Ziegen ging es nachmittags in den Wald. Klaus mit der hornlosen Ziege Lotte, ich mit der gehörnten Ziege Liese. Als einmal beide Ziegen abgehauen waren und wir versuchten, sie durch Rufen zu locken, kam zufällig eine Bekannte unserer Familie vorbei und fragte, ob wir die Mutter verloren hätten. „Ich habe sie nirgendwo im Wald gesehen,“ sagte sie. Wir vermissten die Mutter überhaupt nicht und erklärten der Frau, sie sei heute mit dem Vater und einem Handwagen unterwegs nach Obermöllern, wo sie in der Windmühle hätten Korn mahlen lassen und das Mehl jetzt abholten. „Aber warum ruft ihr dann die ganze Zeit nach ihr?“ Ich erklärte: „Wir haben Liese und Lotte verloren.“ „Eben! Deine Mutter heißt doch Liselotte.“ Erst da fiel mir auf, dass man den Ziegen den Namen meiner Mutter verpasst hatte. Das war schon seltsam und nicht nett.

Fataler Ritt auf Ziege Liese

Mir war eines Tages von Erwachsenen die Geschichte von Rodeo-Veranstaltungen im fernen Amerika zu Ohren gekommen. Da das Ziegenhüten sehr langweilig werden konnte, machte ich eines Tages den Vorschlag, wir könnten mit dem Ritt auf dem Rücken der Ziege Liese versuchen, mit den wilden Rodeo-Cowboys zu konkurrieren. Liese eignete sich für einen solchen Ritt besser als die hornlose Lotte. Bei Liese konnte man sich, wenn man erst mal auf dem Rücken saß, an den Hörnern festhalten. Ein Sattel stand nicht zur Verfügung. Liese geriet in Panik, als ich mich blitzschnell auf ihren Rücken warf und mich sofort an ihren Hörnern festklammerte -mit der rechten Hand am linken Horn, mit der linken Hand am rechten. Beim Versuch mich loszuwerden, sprang sie auf allen Vieren hin und her. Mein zartes Hinterteil wurde immer wieder in die Luft geschleudert und landete auf Lieses spitzem Rückgrat. Seitdem weiß ich, dass das Steißbein ein sehr empfindliches Körperteil ist. Am Abend allerdings rätselte die Großmutter, die fürs Melken zuständig war, wieso Liese keine Milch abgegeben hatte. Da die Bekannte meiner Mutter meinen Rodeo-Ritt auf Liese beobachtet und „gepetzt“ hatte, war dies das Ende unserer Karriere als Ziegenhüter.

Damit jeden Sonntag Fleisch auf den Kotteschen Mittagstisch kam, wurden in mehreren Stallungen an die 30 Kaninchen gehalten. Für sie und die Ziegen war meine Großmutter Gertrud zuständig. Ich half ihr gern bei Arbeiten wie Löwenzahn stechen, Gras sammeln und Kaninchen füttern. Ich liebte die Tiere. Ein Kaninchen, das ich noch am Freitag gefüttert, gestreichelt und ins Herz geschlossen hatte, wurde dann womöglich am Samstag geschlachtet und landete als Sonntagsbraten auf dem Tisch. Das war brutal. Mir verging der Appetit auf Fleisch, und ich begnügte mich mit vegetarischer Kost. Bei den Erwachsenen hieß es dann, Karl Kottes Enkel sei ein ungewöhnlich sensibles Kind.

Soweit die Schilderung meines jungen Lebens bis zum Herbst 1946, einen Zeitabschnitt, an den ich mich noch nach 75 Jahren gern erinnere. Mit der Einschulung ging er zu Ende. Nun saß ich in der Schulklasse unter 40 gleichaltrigen Jungen und Mädchen. Die Lehrerin sollten wir mit Fräulein Thiersch anreden. Sie war noch keine 50 und galt als streng. Im lichtdurchfluteten Klassenzimmer mit großen Fenstern hatten Jungen und Mädel ihren Platz auf Bänken gefunden. Als Ruhe eingekehrt war, erklärte Fräulein Thiersch, dass der richtige Unterricht erst am nächsten Tag stattfinden würde. „Heute lese ich euch das Märchen von Frau Holle vor, und morgen lernen wir das ABC.“ Erst am folgenden Tag begann der erste wirkliche Schulalltag. „Liebe Kinder. Heute lernt ihr den leichtesten Buchstaben des ABC kennen. Es ist der Buchstabe I. Nehmt euren Griffel und malt einen senkrechten Strich auf die Tafel,“ ermunterte sie uns. Gesagt, getan! Einen Strich auf die Schiefertafel zu kratzen, ist schließlich kein Kunststück, und schon stand der erste Buchstabe auf der Schiefertafel.