50 Jahre DT 64 50 Jahre DT 64: Blaue Blusen heißer Rock

Halle (Saale)/MZ - Das letzte Kapitel der Senderlegende spielte an der Saale. Hierher flüchtete der von Abschaltung bedrohte DDR-Jugendsender DT?64, nachdem der MDR ihm eine Existenzgarantie gegeben hatte. DT-64-Chef Michael Schiewack nahm das Angebot an, auch wenn es nur „vorübergehend“ gelten sollte.

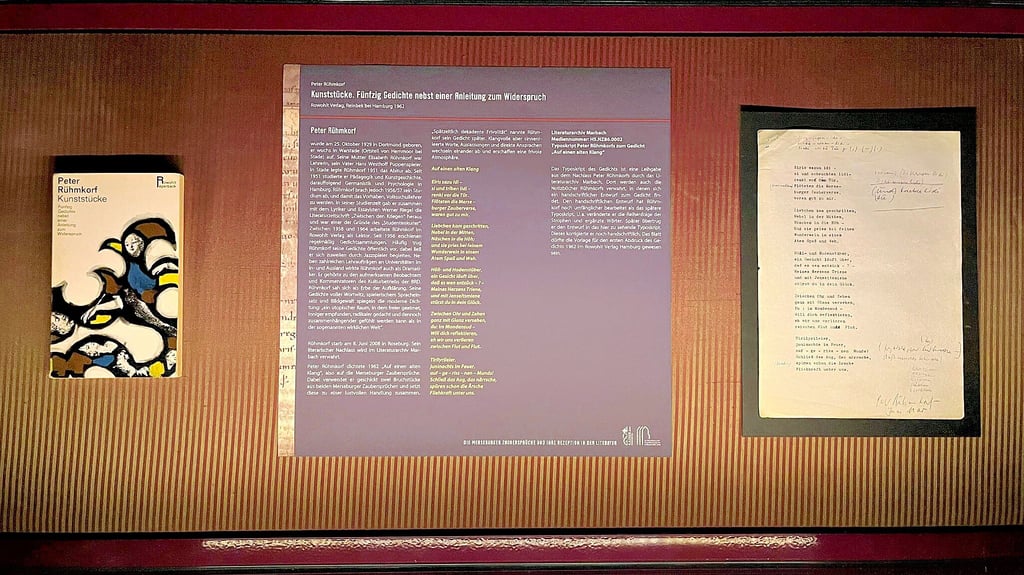

Verlängerung für einen Radiosender, der eigentlich sowieso nur eine Sendung für drei Tage hatte sein sollen. Beim Deutschlandtreffen der FDJ zu Pfingsten 1964 schaltete das noch am Imageschaden des Mauerbaus leidende SED-Regime auf populär. Rock and Roll im Blauhemd? Nein, zum Rockkonzert trug die unangepasste DDR-Jugend zwischen Mauerbau und Mauerfall Protest: Nato-Plane, Lederjacke oder Nietenjeans. Aber die Musik dazu spielte oft genug DT 64, der FDJ-Sender.

Erst eine Sendung, dann ein ganzer Sender

DT 64 war beliebt. Wäschekörbeweise begeisterte Post landete bei den Machern. „Es gab ja weder in Ost noch West eine Sendung für junge Leute.“ Der Berliner Rundfunk entschied deshalb nach den Weltfestspielen, ab sofort täglich zwei Stunden DT 64 zu senden. Erst 22 Jahre später entstand das Jugendradio als eigenständiger Sender, dessen Programm rund um die Uhr lief.

Der Macher der 45-Minuten-Dokumentation „FDJ und Rock and Roll“, die zum 50. Jubiläum des Senders im MDR läuft, hat DT 64 nie gehört. „Als das Jugendradio 24 Stunden sendete, zwischen 1986 und 1992, war ich Korrespondent in Moskau“, erzählt Stephan Kühnrich. Warum der MDR ihn beauftragt habe? Es sollte keiner machen, der involviert ist.

Legendäre Sendungen wie "Parocktikum"

Schon damals gab es sehr populäre Sendungen mit Alleinstellungsmerkmal wie „Duett für den Rekorder“. „Da wurde nicht auf die Lieder gequatscht. Es wurde eine Ost- und eine Westplatte vorgestellt.“ Der Moderator Stefan Lasch erinnert sich noch sehr genau an die abgezählten Sekunden davor und danach für den sauberen Mitschnitt. Im März 1986 moderierte Lutz Schramm, der beim rbb ist, zum ersten Mal seine später zur Legende gewordene „Parocktikum“-Sendung. Hier stellte er experimentelle Musik vor, gab neuen, jungen und frischen DDR-Rockbands eine eigene Plattform.

Die Dokumentation zeichnet den ambivalenten Weg des Jugendradios nach. Nach dem Bau der Mauer zog zunächst Stabilität und Toleranz ein. 1964 träumte Walter Ulbricht von der Wiedervereinigung unter sozialistischen Vorzeichen. 1963 wurde in einem offiziellen Jugendkommunique noch versprochen, junge Leute dürften sich so kleiden, die Haare tragen und tanzen, wie sie wollten. Auf dem 11. Plenum des ZK 1965 griff Erich Honecker dann aber die Radio-Redaktion direkt an. Dieser verbale Angriff blieb allerdings ohne konkrete Folgen. Anhänger der Beatmusik dagegen mussten sogar mit Haftstrafen rechnen.

Proteste gegen Abschaltung

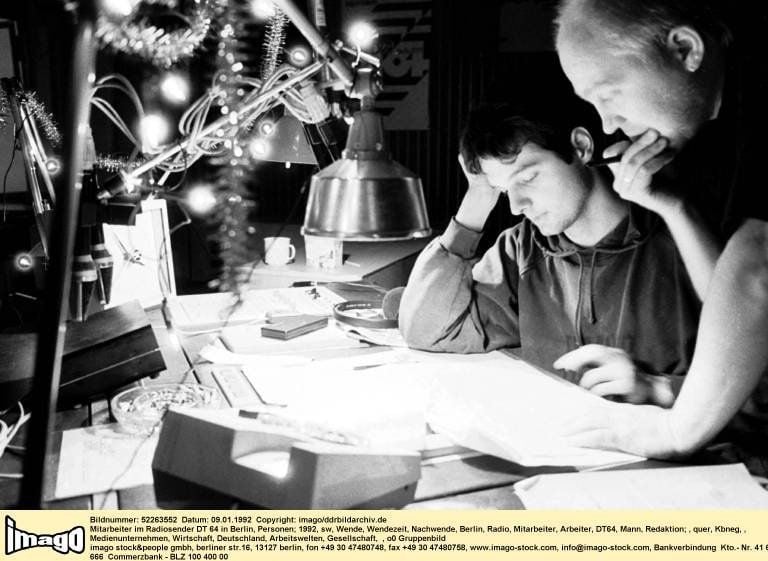

Während in den 80ern alles stagnierte, überschlugen sich die Ereignisse in den 90ern: In den Wendejahren wurde DT 64 zum Sprachrohr der Ostjugend. Radiomacher und Radiohörer teilten das gleiche Schicksal, es war eine Reise ins Ungewisse. Als die Abschaltung zum Gespräch wurde, gingen allein in Dresden Tausende auf die Straße. Die Proteste hörte man bis nach Bonn. Trotzdem 1993 das Aus.

Mit MDR Sputnik entstand eine neue Jugendwelle an einem neuen Ort, zunächst am Waisenhausring in Halle. Einige der ehemaligen Radiomacher waren von der Spree mit an die Saale gekommen. Dazu kamen junge Journalisten aus Leipzig. Auch aus den alten Bundesländern stießen Radiomacher dazu. Es entstanden Kult-Formate wie „Rush Hour“, „Deutschland im Stau“, „Dr. Kaos“ oder „Grenzpunkt Null“, die der in Berlin lebende „Herbst in Peking“–Sänger Rex Joswig produzierte. „Intensivstation“ hieß die Musiksendung, in der Moderatorin Karin Laubenstein von neuen Projekten, Musikern und Produzenten der Drum’n’Bass-Szene berichtete. Seit 1999 wird aus dem MDR-Funkhaus am Hallmarkt gesendet. Chefredakteur Michael Schiwack schielte allerdings immer auf Quote und ließ guten Wortbeiträgen und nichtkommerzieller Musik weniger Platz. Die Annäherung an das klassische Formatradio zog nach sich, dass sich das Programmschema stark vereinfachte und viele gute Moderatoren gingen.

Seit 2011 ist Reinhard Bärenz Programm-Chef. In der Region ist der Sender verwurzelt und beliebt. Für den Web-Auftritt gab es etliche Preise. Drei Monate lang hat Stephan Kühnrich für seinen Film recherchiert, Interviews geführt und Archivmaterial gesichtet. Keine leichte Aufgabe für den Filmemacher Kühnrich, Bilder vom Radiomachen zu beschaffen.

TV-Termin: Sonntag, 11. Mai, um 22.05 Uhr im MDR