Kyffhäuser Kyffhäuser: Welche Sagen sich um Barbarossa ranken

Kelbra - „Der alte Barbarossa, der Kaiser Friederich, im underirdschen Schlosse, hält er verzaubert sich ...“ Wer kennt es nicht, das Gedicht von Friedrich Rückert (1788-1866), das hier in seiner ersten Strophe anklingt.

Veröffentlicht 1817 und geschrieben in Enttäuschung vom politischen Ausgang der Befreiungskriege, nahm seine Ballade bereits unbewusst Einfluss, auf die nationale literarische Bewegung des 19. Jahrhunderts.

Selbstverständlich für Friedrich Rückert und alle nach ihm, vorwiegend nationalbürgerlich-demokratischen Schriftsteller, die die Nationalsage vom Kaiser Rotbart zeitpolitisch zu deuten versuchten, war, dass mit dem schlafenden aber einst wiederkehrenden Sagenkaiser im Kyffhäuser, stilisiert zur Symbolfigur der Sehnsucht der Deutschen, Kaiser Friedrich I. Barbarossa (1122-1190) gemeint ist.

Schlaf im Berg

Wie selbstverständlich spricht man heute vom Bergentrückten, also im Berg schlafenden Kaiser, vom Staufer Kaiser Friedrich I., den die Welschen (mittelhochdeutsch für Italien), auf Grund seines roten Bartes den Beinamen Barbarossa gaben.

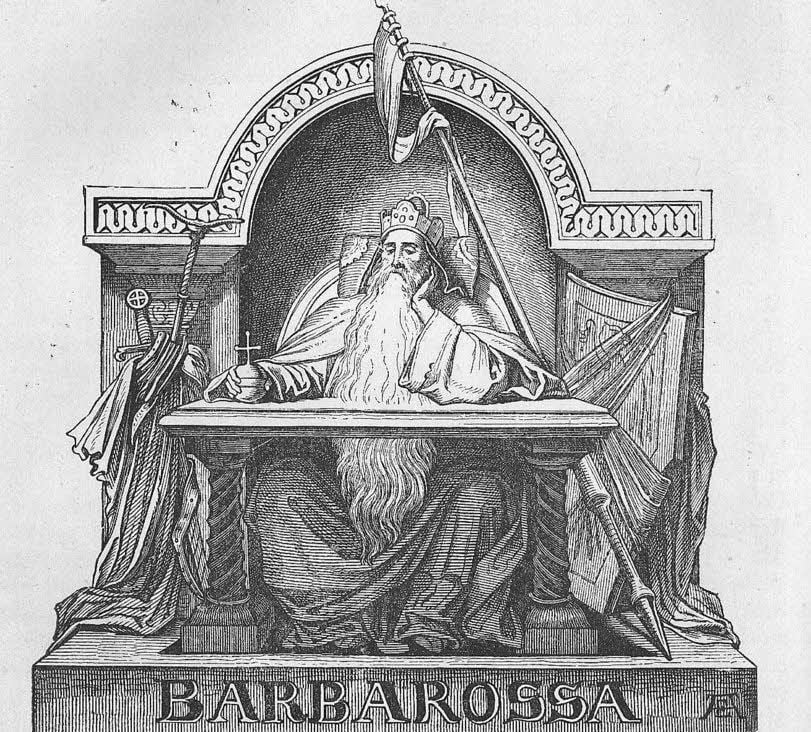

Ein prägendes Bild vom Sagenkaiser bietet uns heute wiederum die beeindruckende Darstellung des erwachenden Kaisers am Denkmal Kaiser Wilhelm I. auf dem Kyffhäuser. Geschaffen vom Bildhauer Nikolaus Geiger (1849-1897), aus dem roten Sandstein des Berges, in dem der Kaiser der Prophezeiung nach ruht.

Verschiedene Faktoren, die zur Entstehung der Kaisersage und späteren Lokalisierung in den Kyffhäuserberg beitrugen, beginnen bereits im 12. Jahrhundert. Am 11. Mai 1189 bricht Kaiser Friedrich I. Barbarossa mit seinem Heer zum dritten Kreuzzug auf, um Jerusalem von den Sarazenen zu befreien.

Durch unheilvolle Prophezeiungen von einem Tod im Wasser, wählte er statt des Seeweges den beschwerlichen Landweg. 13 Monate später ertrinkt er auf mysteriöse Weise beim Bade im Fluss Saleph (heute Göksu, Türkei). Der weitere Verlauf des Kreuzzuges endete im Chaos.

Die sterblichen Überreste des Kaisers sind bis heute verschollen. Der im Vorfeld andauernde Streit mit dem Papst in Rom, seine vorwiegend positive und friedvolle Regierungszeit und dazu das geheimnisvolle Verschwinden, fern der Heimat, ließen schnell Zweifel im Volk vom wirklichen Tod des Kaisers aufkommen.

Man dachte an eine Verschwörung des Klerus. Der ebenso plötzliche und geheim gehaltene Tod des zweiten Staufer Hoffnungsträgers, Kaiser Friedrich II. (1194-1250) in Fiorentino (Sizilien) 1250, sowie letztendlich die Hinrichtung des letzten Staufers Konradin (1252-1268) in Neapel, 18 Jahre später und somit das Ende der Stauferdynastie, mit einer größtenteils friedvollen Zeit, bestärkte den Verdacht eines Komplotts.

Zweifel am Tod

Denn das Papsttum hatte sein beschworenes Vorhaben „die staufische Vipernbrut auszurotten“ nun erreicht. Bereits im 13. Jahrhundert, beeinflusst durch die politisch – klerikalen Wirren, kamen Zweifel auf am Tod des letzten Staufer Kaisers Friedrich II. Das Volk meinte, er halte sich vor dem Papst verborgen, um wiederzukommen, wenn die Zeit reif sei. Dies wurde getragen von uralten Weissagungen - „der Kaiser würde seine Augen durch einen wundersamen Schlaf schließen und einst erwachen und wiederkehren, um eine letzte Schlacht zu schlagen“.

In den folgenden Jahrhunderten gab es einige „falsche Friedriche“, die behaupteten, der erwachte Kaiser zu sein. Diese wurden auch meistens schnell entlarvt und hingerichtet. Einer der bekanntesten war Tile Kolup.

Der Volksglaube verband mit dem einst wiederkehrenden Kaiser in erster Linie Friedrich II., der sehr gebildet war und seiner Zeit voraus dachte. Er werde, wenn die Zeit reif, wieder kommen und Reich und Kirche erneuern.

Personenkult um Staufer-Kaiser

Bis zum Ende des Mittelalters verwob sich die Personifikation der Sagenkaiser, zwischen Friedrich II. und seinem Großvater Friedrich I. Barbarossa, immer mehr. Grund war vielleicht auch, Friedrich II. verbrachte 28 seiner 39 Herrscherjahre in Italien und war daher nicht so sehr verwurzelt mit den Deutschen und ihrem Volksglauben wie Kaiser Friedrich I. Barbarossa.

Den ersten schriftliche Beweis für die Verkörperung Barbarossas als Sagenkaiser erbrachte vor 500 Jahren ein kleines achtseitiges Volksbuch, vermutlich verfasst vom Stadtarzt Adelphus von Landshut, mit dem Titel: „Ein warhafftige historij von dem kaiser Fridrich der erst seines namens, mit ainem langen roten bart, den die Walhen nenten Barbarossa.“ (...)

Ebenfalls auf der Titelseite befindet sich ein kleiner Holzschnitt, auf dem zu sehen ist, dass Barbarossa und sein Kapellan gefangen vor Sultan Saladin (1138-1193) geführt werden.

Geist des Kaisers wandelt umher

Des weiteren beinhaltet das kleine Volksbüchlein von 1519 noch eine weitere Besonderheit. Im Volksglauben zogen bis dato die Kaiser als „Waller“ (Wanderer) umher.

Also, wie es für Herrscher üblich war, von Pfalz zu Pfalz oder von Burg zu Burg. So auch der Staufer Kaiser Barbarossa. Hier im Buch nun wird der Kaiser das erste Mal, entrückt in den hohlen Kyffhäuser Berg versetzt.

Dazu heißt es am Schluss des Büchleins (…) „Die pawrn und schwartzen künstner sagen, er sey noch lebendig in ainem hohlen perg, soll noch herwider komen und die gaistlichen straffen und sein schilt noch an den dürren paum hengken, welchs paums all Soldan (Sultan) noch fleissig hüeten lassen.“ (…).

In den darauffolgenden Jahrhunderten wurde es etwas ruhiger um den Sagenkaiser im Kyffhäuserberg. Abgesehen von einigen poetisch ausschmückenden Details, wie die Rabensymbolik, veränderte sich kaum etwas am Sageninhalt.

Hohe Anziehungskraft

Bis dann, wie bereits erwähnt, im 19. Jahrhundert sich die Kyffhäusersage zur Nationalsage mit politischer Tragweite entwickelte. Seitdem nutzte beziehungsweise missbrauchte jedes System den Sageninhalt und auch ihren Protagonisten für ihre Zwecke.

Ob nun Mythos oder nicht, Kaiser Friedrich I. Barbarossa, 829 Jahre nach seinem Tod und 500 Jahre nach seiner Glorifizierung zum Sagenkaiser, besitzt noch immer eine hohe Anziehungskraft und die erlebt man am intensivsten bei einem Besuch des Denkmals der zwei Kaiser auf dem Kyffhäuser. Mit Sicherheit.

(mz)