Denkmal bei Schwiederschwende Denkmal bei Schwiederschwende: Rätsel um Wolfsstein gelöst

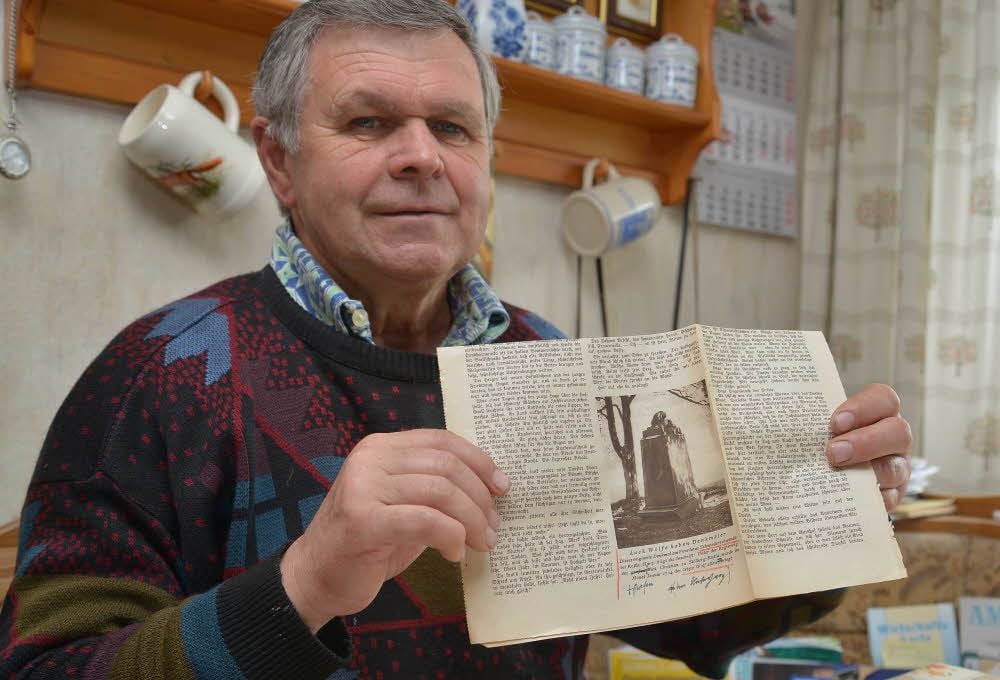

Dietersdorf - Zwei weitere Rätsel um das Wolfsdenkmal, das auch als Wolfsstein bekannt ist, sind gelöst. Fred Fuhrmann aus Wickerode entdeckte im Nachlass des Sangerhäuser Historikers Friedrich Schmidt in einer Zeitung aus den 1920er Jahren ein Bild von dem Denkmal, das an der Steyer in der Nähe des Forsthauses Schwiederschwende steht. Es ist die bisher älteste bekannte Aufnahme. Zudem konnte das Aufstellungsjahr des Denkmals ermittelt werden.

Die Wolfsskulptur wurde im November 2014 zur Restaurierung vom Steinmetzmeister Michael Kleffel abgenommen und in die Werkstatt transportiert. Ziel war die Wiederaufstellung zur Wandersaison 2015. Für die Kosten der Restaurierung und Ergänzung der fehlenden Teile wollte der Rotary Club Sangerhausen aufkommen. Eine detaillierte Ansicht der unbeschädigten Figur konnte allerdings bisher nicht beschafft werden, offenbar ein Grund für die Verzögerung. Angefertigt hat das Denkmal der Bildhauer Thieme aus Lodersleben. Welche Abbildung er als Vorlage benutzte, ist nicht bekannt, einen lebenden Wolf gab es zu der Zeit in der Region nicht. (hno)

Die Abbildung zeigt das Denkmal bereits in einem beschädigten Zustand. Nach wie vor wird eine Abbildung gesucht, die der Restaurator Michael Kleffel für die Ergänzung der fehlenden Ohren und der Schnauze nutzen kann. „Ich hätte ihm gern geholfen“, sagt Fuhrmann. Der Heimatfreund stieß beim Suchen außerdem auf gedruckte Aufsätze von Friedrich Schmidt zum Thema „Wolf“.

Auch jener hatte sich demnach vor knapp 100 Jahren dafür interessiert und war auf Spurensuche gegangen. In einem Artikel in der Sangerhäuser Zeitung berichtete er, dass sich besonders während des 30-jährigen Krieges und in der Zeit danach zahlreiche Rudel bildeten und bis in die Dörfer drangen. In einem Kirchenbucheintrag in Sangerhausen ist vermerkt, dass am 13. Dezember 1638 Anna Köhler, die Tochter des Hüttenschmieds Hans Köhler, aus Obersdorf „von einem Wolfe gebissen und tödlich verwundet“ worden ist. Das Mädchen starb am 8. Januar 1639 in Sangerhausen.

Jagd auf Wölfe

Die Wölfe wurden in dieser Zeit aufwendig bejagt und rücksichtslos getötet. Dabei stand aber möglicherweise der Verlust an Haustieren und jagdbarem Wild im Vordergrund, nicht eine Gefährdung der Menschen. Solche Wolfsjagden wurden „für die Untertanen zu einer recht fühlbaren Last“. Sie dauerten im Winter bis zu zehn Wochen. 1657 gab der Sangerhäuser Steuereinnehmer Johann Arend Jenicke an, dass die „beschwerlichen Wolfsjagden“ ein Hauptgrund waren, weshalb nur wenige Leute die im Krieg zerstörten Güter wieder aufbauen wollten. Zahlreiche Familien verließen sogar die Amtsdörfer und siedelten sich in anderen Regionen an. Erst im Jahre 1693 wurde in Kursachsen der „Wolfsjagddienst“ der Untertanen „wegen der Beschwerden“ abgeschafft.

Der Wolf von Schwiederschwende war nach den Aufzeichnungen der Chronisten der letzte in der Region. Es handelte sich um eine Wölfin, die im Januar 1724 von Graf Jost Christian zu Stolberg-Roßla geschossen wurde. Diesen Ort ließ der Graf durch eine Galgensäule kennzeichnen. Die Wölfin hängte man, in Frauenkleider gehüllt, daran auf. 1864 veranlasste Graf Carl Martin zu Stolberg-Roßla die Aufstellung des Wolfssteins. Diese Nachricht ist in einer Abschrift des Tagebuches von dem Questenberger Öbster Wilhelm Trinkaus (1819-1896) enthalten. Trinkaus kannte noch die damals schon umgefallene Säule mit der ellenlangen Kette.

Dietersdorfer Burschen als Übeltäter?

Wann der Wolf nun seine Schnauze und die Ohren verlor, ist nicht überliefert. Als Übeltäter werden Dietersdorfer Burschen genannt. Die Schnauze wurde offensichtlich nie wieder ergänzt. Die Ohren dagegen schon, wie Einstecklöcher zeigen. 1953 erkundigte sich der Nordhäuser Friedrich Rausch bei dem Revierförster Kölpin über die Geschichte dieses Denkmals. Das gewünschte Bild bekam er nicht, als Grund für die Zerstörung nannte Kölpin „den Hass der Bauern gegenüber dem Vielräuber“. (mz)