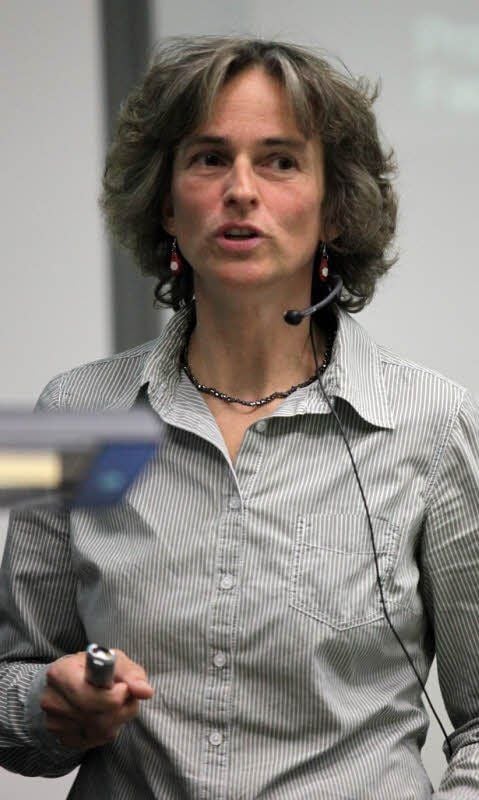

Machtarithmetik Machtarithmetik: Mathematikprofessorin Schade erklärt Demokratie

Wernigerode/MZ - Wahlen in einem demokratischen Land wie Deutschland, einem Land voller gründlicher und genauer Menschen, einem Land mit der präzisesten Uhr der Welt, sind gerecht - und sie bilden den Willen des Volkes genau in der Zusammensetzung des Bundestags ab. Denkt der Laie. Aber so ist es nicht.

Schaut man genau hin, sieht man, dass die Wahlen in Deutschland durchaus nicht perfekt sind, dass die Anzahl von Sitzen im Parlament von dem mathematischen Verfahren abhängen, nach dem sie ermittelt wird, dass viele Stimmen sogar schlecht für eine Partei sein können. Und es kommt noch schlimmer: Es geht - auch mit viel Anstrengung - gar nicht viel besser. „Wir wissen, dass das perfekte Wahlsystem nicht existiert“, sagt Tilla Schade. Die Mathematik-Professorin beleuchtete in dieser Woche in einer Vorlesung im Rahmen der Generationen-Hochschule an der Hochschule Harz in Wernigerode Vorzüge und Nachteile des deutschen Wahlsystems. Bereits 1951 hatte der amerikanische Wissenschaftler und Nobelpreisträger Kenneth Arrow in seinem „Unmöglichkeitstheorem“ die Unzulänglichkeiten von Wahlen gezeigt.

Unvollkommenes System

Es geht also darum, ein prinzipiell unvollkommenes System weniger schlecht zu machen. Ein erster Schritt dazu war das neue Verfahren der Sitzverteilung, die Methode nach Sainte-Laguë, die erstmals bei der Bundestagswahl 2009 zum Einsatz kam. Sie gilt als gerechter als die vorher genutzten Rechenverfahren - nach d’Hondt, das die großen Parteien bevorzugte, und nach Hare/Niemeyer, das einige „komische Eigenschaften“ (Schade) aufwies. Zum Beispiel kann es bei Hare/Niemeyer passieren, dass eine Partei einen Sitz im Parlament weniger bekommt, obwohl die Kammer um einen Sitz vergrößert wird, rechnet Tilla Schade vor. „Mandatszuwachs-Paradoxon“ nennen Mathematiker solch eine „komische Eigenschaft“. Noch viel komischer ist aber ein Problem der Bundestagswahl, das sich „negatives Stimmgewicht“ nennt. „Es ist möglich, dass eine Partei durch mehr Stimmen weniger Sitze bekommen kann“, sagt Tilla Schade. Klingt verrückt? Ist es auch.

Wie viele Stimmen schlecht für eine Partei sein können, zeigt ein Beispiel von der Bundestagswahl 2005. Damals starb die Direktkandidatin der NPD für den Wahlkreis Dresden I - die Wahl musste deshalb in diesem einen der 299 deutschen Wahlkreise um 14 Tage verschoben werden. Da alle anderen Wahlergebnisse somit bei der Nachwahl bekannt waren, wurde aus der Abstimmung auch ein Statistik-Experiment.

Denn nun war für die CDU-Wähler strategisches Agieren gefragt. Bei der Bundestagswahl hatte die CDU in Sachsen 13 Direkt- und 10 Listenmandate gewonnen. Hätten dann 14 Tage später zur Nachwahl besonders viele Dresdener - nämlich rund 42?000 - die CDU gewählt, dann hätten die Christdemokraten ein weiteres, 11., Listenmandat in Sachsen gewonnen. Das hätte ihnen allerdings nichts genützt, denn sie hatten ja bereits mehr Direkt- als Listensitze - die so genannten Überhangmandate. Dafür hätte sich aber die Verteilung der Sitze unter den Bundesländern verschoben: In Nordrhein-Westfalen hätte die CDU einen ihrer bis dato 47?Listenmandate abgeben müssen - damit hätte die Partei wegen vieler Stimmen in Sachsen insgesamt ein Mandat im Bundestag eingebüßt. Dazu kam es jedoch nicht. 3?135 Zweitstimmen fehlten der CDU zum Sitzverlust.

Es ist durchaus wahrscheinlich, dass die Wähler in Dresden damals ihr Kreuz strategisch - Erststimme CDU ja, Zweitstimme nein - gesetzt haben. Dass die CDU im Vergleich zu 2002 dort 6?Prozentpunkte verlor, während die FDP 9,6 Punkte hinzugewann, ist ein deutliches Indiz dafür.

„Das passt nicht immer“

„Personenwahl und Verhältniswahl kommen zusammen“, sagt Tilla Schade. „Das passt nicht immer.“ Tatsächlich werden 299 Sitze im Bundestag an die Direktkandidaten - und damit die Erststimme - vergeben, die zweiten 299 Mandaten werden über die Listen nach dem prozentualen Wahlergebnis - und damit der Zweitstimme - verteilt. Wenn eine Partei aber mehr Direktmandate gewinnt, als ihr nach dem Anteil der Zweitstimmen zusteht, dann dürfen die gewählten Politiker trotzdem in den Bundestag. Ergebnis: Überhangmandate verschieben die Mehrheitsverhältnisse, blähen den Bundestag auf und führen letztlich auch zum negativen Stimmgewicht. Dass die Zweitstimmen dann auch noch auf die Länder - und keine Bundesliste - verteilt werden, macht das Ganze noch problematischer.

So war es kein Wunder, dass das Bundesverfassungsgericht dieses Wahlsystem kassierte. Mit dem neuen Wahlrecht, das seit Anfang des Jahres gilt, sollen Überhangmandate und verschobener Proporz vermieden werden. „Man erhöht die Gesamtzahl der Sitze im Bundestag solange, bis das Stimmenverhältnis wieder gewahrt ist“, sagt Tilla Schade. So genannte Ausgleichsmandate für die Parteien ohne Überhangsitze sollen die Gerechtigkeit wieder herstellen. Nachteil: Der Bundestag könnte bis auf 800 Sitze aufgebläht werden - das macht ihn teuer und schwerfällig. Mit dem Ergebnis der Bundestagswahl 2009 wäre der aktuelle Bundestag 670 Sitze groß, tatsächlich zählt er 620 Abgeordnete - 22?Überhangmandate kommen zu den regulären 598 Mitgliedern.

Tilla Schade wird am Sonntag nicht zur Wahl gehen. Sie hat bereits per Briefwahl ihre Stimme abgegeben. Welches politische Bündnis sie bevorzugt, verrät sie mit keiner Silbe. Aber einen Wunsch an die Politiker hat sie: „Ich hoffe, dass sich die neue Bundesregierung des Wahlrechts noch einmal annimmt und es etwas leichter macht."