MZ-Serie Teil 4 MZ-Serie Teil 4: Die Hand Gottes

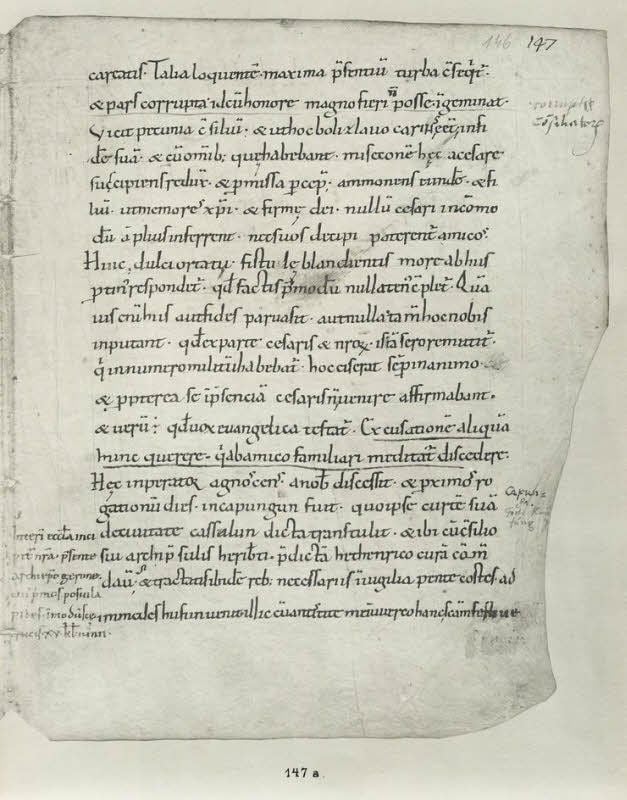

Merseburg - Im Krieg gegen Nazideutschland fliegen alliierte Luftverbände am 13. und 14. Februar 1945 schwere Angriffe auf Dresden. Die Bomben treffen auch das Japanische Palais am Elbufer, den Sitz der Sächsischen Landesbibliothek. Dort lagert im Tiefkeller vermeintlich sicher ein Schatz von hohem Wert: die „Thietmari Merseburgensis Episcopi Chronicon“, Bischof Thietmars Chronik. Es ist nicht die Feuersbrunst, der das wertvolle Dokument fast vollständig zum Opfer fällt. Wasser dringt in den Keller ein. „Bakterieller Befall, Schimmel, der Zerfall des Schriftträgers, starke Verschmutzung sowie die Auswaschung von Schrift und Buchschmuck waren die Folge“, sagt Thomas Haffner, Experte in der Abteilung Sammlungen der Landesbibliothek. Vom Vermächtnis der Thietmar-Handschrift sind nur sieben Doppelblätter vom Beginn der Chronik sowie vier Doppelblätter am Ende des Buches etwas besser erhalten. Dass die Schilderungen des Bischofs über das Leben vor 1 000 Jahren noch heute greifbar sind, verdankt man Fotokopien wie einem Faksimile von 1905.

Fülle an Informationen

Die Chronik, der Merseburg das Wissen über die Grundsteinlegung des Doms im Jahr 1015 verdankt, ist wie ein Spiegelbild der Seele eines Mannes, der mit anderen aber auch sich selbst schonungslos ins Gericht ging. Sein äußeres Erscheinungsbild etwa beschreibt er als lächerlich. Thietmar war keine Edelfeder. Auf schmückende Elemente oder feine Formulierungen legte er keinen Wert, stopfte seine Chronik dafür mit einer Fülle an Informationen voll - über die große wie kleine Politik, den Glauben und das, was er selbst für Recht und Ordnung hielt.

Thietmar gehörte dem Hochadel an

Thietmar, 975 oder früher als Spross der Grafen von Walbeck (nordöstlich von Helmstedt) geboren, gehörte mit seiner Familie zum Hochadel im römisch-deutschen Reich. Das Mittelalter zu Thietmars Zeiten hatte nichts mit der Romantik heutiger Feste zu tun. Es war rau und blutig. Das Schwert regierte. Für König und Kaiser zogen auch die Walbecks in Schlachten gegen die Slawen und Wikinger, Thietmars Vater Siegfried etwa überlebte einen dieser Feldzüge nicht - er stürzte vom Pferd und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er starb.

Thietmar schlug eine geistliche Karriere ein, wurde in Quedlinburg und danach an der angesehenen Magdeburger Domschule ausgebildet. Die Übernahme des Merseburger Bischofsstuhls 1009 verdankt er der Fürsprache des Magdeburger Erzbischofs Tagino bei Kaiser Heinrich II., der Thietmar zum Nachfolger des verstorbenen Wigberts bestimmte. Doch offenbar lebte seinerzeit in dem Adligen noch die Sorglosigkeit eines jungen Mannes. So hielt er die Ladungsfrist für seine Wahl an den Hof in Augsburg nicht ein - vor allem Mentor Tagino dürfte nicht begeistert gewesen sein.

Unterstützung von mehreren Schreibern

In seiner Amtszeit bis zu seinem Tode 1018 rang der Bischof vor allem um Ansehen und Besitz für sein junges Bistum. Außerdem war er bei Grenzstreitigkeiten mit Slawen gefordert. Vermutlich begann Thietmar im Jahr 1013, seine Chronik zu schreiben - mit Gänsefedern und einer Tintenmischung aus Pflanzenextrakten auf Pergament. Unterstützt wurde er von mehreren Schreibern, wichtige Notizen wie die Grundsteinlegung für den Dom (die er an den Rand der Seite schrieb), werden seiner Hand zugeordnet. Die Chronik ist eine der wichtigsten Quellen über das Geschehen im Mittelalter.

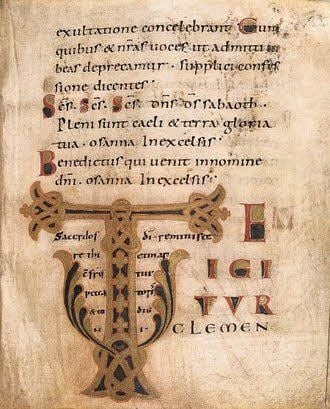

Die Fertigstellung des Doms 1021 erlebte Thietmar nicht, er wurde nach der Weihe der Kathedrale von der alten Bistumskirche aber in die Bischofskapelle umgebettet. Seinen letzten Wunsch hat er nicht in seiner Chronik, sondern handschriftlich an der T-Initiale im über 1 000 Jahre alten Merseburger Toten- und Messbuch hinterlassen: „Priester Gottes, gedenke deines sündhaften, unwürdigen Bruders Thietmar“.

Teil 5 wird sich am 13. Juni mit dem mittelalterlichen Geläut im Merseburger Dom befassen. (mz)