Kirchenschiff ahoi Kirchenschiff ahoi: Sanierungsabschluss an der Kirche in Lindwerder

Lindwerder - „Nur das Kirchenschiff wurde diesmal saniert. Den hölzernen Glockenturm haben wir nicht angefasst“, beschrieb Michael Zwiersch vom Jessener Ingenieurbüro Eule den Umfang der Arbeiten, die seit Ende November 2014 am Gotteshaus von Lindwerder verrichtet wurden und soeben ihr Ende gefunden haben.

Nach der Bauabnahme, zu der neben dem Diplom-Bauingenieur der Schweinitzer Pfarrer Dietrich Schekatz und Dieter Zimmermann von der gleichnamigen Maurerfirma aus Mochau anwesend waren, gab es nur noch einige Kleinigkeiten zu erledigen. So musste die Zimmerei von Andreas Werner aus Gadegast - sozusagen als letzte Handgriffe - die Orgel und das Taufbecken wieder auspacken. Sie waren eingehaust worden, um sie während der Sanierung vor Beschädigungen und Staub zu schützen.

Außerdem sollte die Firma Zimmermann die Türlaibung abschließend mit Kalkfarbe streichen, um ihr einheitlich dasselbe Aussehen zu geben wie dem restlichen Außenputz am Schiff. Das bei der Abnahme fleckige Erscheinungsbild der Türlaibung war zustande gekommen, weil man den alten Putz, wo noch vorhanden und stabil, in die Neuputzung eingebunden hatte - wie von Denkmalschutz-Seite gefordert.

160.000 Euro investiert

Schwerpunkt der Sanierung, die man insgesamt mit 160.000 Euro veranschlagt hatte - 60.000 Euro gab es über das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten, 25.000 Euro von Lotto-Toto und den Rest teilten sich Kirchengemeinde und Kirchenkreis - war, salopp gesagt, die bauliche Hülle des Kirchenschiffs.

Am Dachstuhl mussten Holzarbeiten ausgeführt werden. Davon betroffen waren Sparrenfüße, Traufschwellen und teilweise das profilierte hölzerne Traufgesims. Dass der Leistungsumfang hier nicht größer ausfiel, ist dem Umstand geschuldet, dass der übrige Dachstuhl in den 1990er Jahren bereits saniert wurde.#

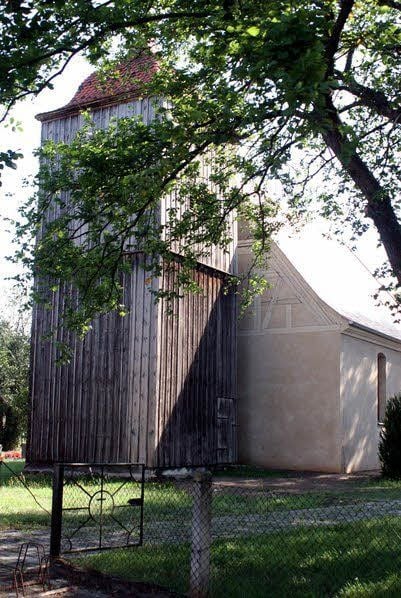

Lindwerder ist Stadtteil von Jessen und gehört zum Pfarramt Schweinitz. Seine denkmalgeschützte Kirche als dominierendes Gebäude steht mitten auf dem Anger. Es handelt sich um einen einschiffigen Massivbau aus Raseneisen- und Backsteinen. Der Kirchensaal besitzt einen dreiseitigen Ostschluss.

Die Entstehungszeit des Gotteshauses wird auf das 15. Jahrhundert datiert, 1665 wurde es erneuert. Die Fensteröffnungen erfuhren im 17. Jahrhundert eine Vergrößerung und bekamen Stichbögen. Die Ausstattung im Inneren stammt im Wesentlichen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Im Norden und Westen besitzt das Schiff eine Empore. Die Decke ist kassettiert und besteht aus Brettern.

Vor dem Westgiebel des Kirchenschiffs befindet sich ein freistehender, nur wenig höherer Glockenturm, der gegen Ende des 17. Jahrhunderts errichtet worden sein soll. Dessen Fachwerkskonstruktion hat eine äußere Verbretterung. Sein Dach bildet eine Schweifhaube.

Am westlichen Fachwerkgiebel zeigten sich einige Bauteile so geschädigt, dass nichts übrigblieb, als sie auszutauschen. Dafür hat man die Gefache herausgenommen und später frisch ausgemauert. Das Dach wurde komplett neu eingedeckt - mit Biberschwänzen in Doppeldeckung. Außerdem erhielt das Schiff eine Dachrinne, die es vorher nicht gab, ebenso eine Blitzschutzanlage.

Um die Fenster und Türen auf Vordermann bringen zu können, hat die Tischlerei Roland Pötzsch aus Wittenberg sie ausgebaut und in die Werkstatt mitgenommen. Beispielsweise mussten im Schwellenbereich der Fenster einige Elemente ergänzt werden. In den drei Apsis-Fenstern ließen sich die alten Scheiben wiederverwenden, alle anderen wurden mit neuen bestückt. Die Fensterbänke durften mit Erlaubnis der Denkmalschutzbehörde ausnahmsweise verblecht werden, weil der reine Kalkschlag die Feuchtigkeit zu schnell durchgelassen hätte.

Komplett neuer Außenputz

Die Maurer um Dieter Zimmermann nahmen den alten Putz des Kirchenschiffs in Gänze ab. Es war ein Kalk-Zement-Putz aus DDR-Tagen. Er verhinderte, dass die in der Wand aufsteigende Feuchte austreten konnte, weshalb sie sich nach innen zog und hier Schäden im Sockelbereich verursachte. Diese zu sanieren, recht aber das Geld diesmal nicht.

Erledigt werden konnte hingegen die Trockenlegung von Fundament und Mauerwerk. Dafür wurde (außen) rundherum das Fundament aufgegraben und Dernoton eingebracht. Dernoton ist, wie Michael Zwiersch der MZ erklärte, „eine Fertigmischung aus speziellen Tonen, die erdfeucht eingebaut wird“. Sie habe den Vorteil, „dass sich keine Risse in dem Material bilden“. Bei normalem Lehm oder Ton wäre das früher oder später der Fall, und durch die Risse sickere dann erneut Feuchtigkeit ins Fundament ein. Zwiersch: „Damit ist Dernoton ideal für derartige Trockenlegungen, zumal bei Denkmalen moderne Methoden ja tabu sind.“ (mz)