Giebichensteinviertel in Halle Giebichensteinviertel in Halle : Das Geheimnis der Burgstraße

Halle (Saale) - Was für ein merkwürdiger Ort: Kurz vor Mittag gibt es hier Augenblicke fast absoluter Stille. Momente, in denen man lauscht, ob nicht irgendwo ein Hahn kräht. Doch Stunden zuvor und Stunden danach das absolute Gegenteil: Dann schiebt sich durch diese gepflasterte Lebensader der Stadt - hin zu ihrem heimlichen Herzen, der alten Burg - eine nicht enden wollende Blech-Karawane, die die Bewohner und Passanten rechts und links des Weges zum Zuschauen und Zuhören verdammt: Ein Ort des Grauens also, dieses Nadelöhr? Oder doch ein die meiste Zeit über beschaulicher Stadt-Ausläufer mit Halles kuscheligstem Kiez-Klima?

Vom Verfall gerettet

Beides - denn diese Burgstraße ist ein Ort der Gegensätze. Das sagt zumindest ein Kind dieser Meile: Moritz Götze, Halles erfolgreichster Maler. Er kennt das Viertel wie seine Westentasche, liebt es und hat es nie wirklich verlassen. Ja mehr noch, er hat in den letzten 25 Jahren ganz erheblich zum Erhalt seiner Bausubstanz beigetragen. Denn die war am Ende der DDR akut vom Verfall bedroht. In jener Zeit, als hier jedes zweite Haus leer stand, wie Götze sich noch gut erinnert.

Seit der Eingemeindung im Jahr 1900 gehören das Giebichensteinviertel und also auch die heutige Burgstraße zu Halle. Knapp tausend Bewohner leben heute in diesem zum Vorstadtviertel mutierten Dorf, das als Standort der Burg Giebichenstein eine große Geschichte hat.

Bereist 961 erstmals erwähnt, hat in einem Vorgängerbau der heutigen Burgruine der deutsche Kaiser Otto I. (912-973) Urkunden ausgestellt. Auch bischöfliche Landesherren des Magdeburger Gebiets (Sachsen-Anhalt) hatten hier zeitweise ihre Hauptresidenz.

Zudem war die Burg Gefängnis für den Reichsadel - etwa für den Thüringer Landgraf Ludwig der Springer (1042 bis 1123), der wegen des Mordes an dem Pfalzgrafen von Sachsen einsaß und spektakulär flüchtete. Auch die Kaiser Heinrich IV. und Friedrich Barbarossa weilten auf dem Giebichenstein. Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Oberburg zerstört.

Doch der Verfall hatte noch eine andere Seite. Gerade in den späten DDR-Jahren zogen viele junge Leuten und insbesondere jede Menge Künstler zu: Als Haus- und Instandbesetzer, die begannen, hier ein selbst für Halles Verhältnisse unvergleichliches Flair zu prägen. Ein Flair, in dem auch die große Vergangenheit (siehe „Burg über der Straße“) zu spüren war. Immerhin: Ludwig der Springer dürfte, falls sein legendärer Befreiungssprung in (oder neben?) die Saale überhaupt stattgefunden hat, über die heutige Burgstraße seinen Verfolgern entwichen sein.

Auch Goethe ist hier wohl mal entlang gekommen. Und die deutschen Romantiker werden in großer Zahl auf dem Weg zu ihrem Sehnsuchtsort, der Giebichensteiner „Burg überm Tale“, hier vorbeigeströmt sein: Wenn auch nicht ganz so zahlreich wie heute die Autos im Berufsverkehr.

Ein Ort der Gegensätze

Und auch nach den Romantikern strömten Künstler hier hin - als Lehrer und Schüler jener Kunsthochschule namens Burg Giebichenstein, deren hundertjähriges Bestehen (unter anderem in der Unterburg und im Neuwerk) wir dieser Tage feiern.

Ein Ort der Gegensätze war die Straße übrigens schon in der Gründerzeit der Burg, die auf eine andere Gründerzeit folgte: Als die Gründerzeit-Häuserzeilen alte Bauten verdrängten - freilich nicht so rigoros wie anderswo. So, dass es nun hier ein unvergleichliches Nebeneinander von Dörflichem und Städtischem zu genießen gibt: Etwa in der Kneipenmeile mit so urgemütlichen Wirtshäusern wie „Lucy“, dem Exil, der Gosenschenke und nicht zuletzt, dem „Mohr“, der mit über 400 Jahren einer von Halles ältesten Gasthöfen ist.

Lesen Sie auf Seite zwei weiter, wie die Menschen in der Burgstraße dem DDR-Kommunismus trotzten.

Dort verhaftete in den 1950er Jahren die Polizei so genannte Rowdys, die sich erlaubten, nach westlichem Vorbild Samba, Bebop und Boogie-Woogie zu tanzen und darüber den Aufbau des Sozialismus zu vergessen. Ein Sorgenkind der Staatsmacht in dieser Hinsicht war auch der Pop-Art-Künstler Wasja Götze - Moritz Götzes Vater.

Doch der war den Hütern der kommunistischen Ideologie über - mit einer Reihe von Aktionen im Schwejkschen Stil.

Nicht zuletzt die von ihm ins Leben gerufene legendäre „Petersberg-Rallye“ als eine Art kostümierte Tour de France zeigte, wie außer Wasja Götze auch viele andere Giebichensteiner tickten. Und wohl immer noch ticken! Denn „der dörfliche Zusammenhalt in Verbindung mit städtischer Freiheit und Toleranz“ machen nach Ansicht von Moritz Götze heute den einzigartigen Geist dieser Straße aus.

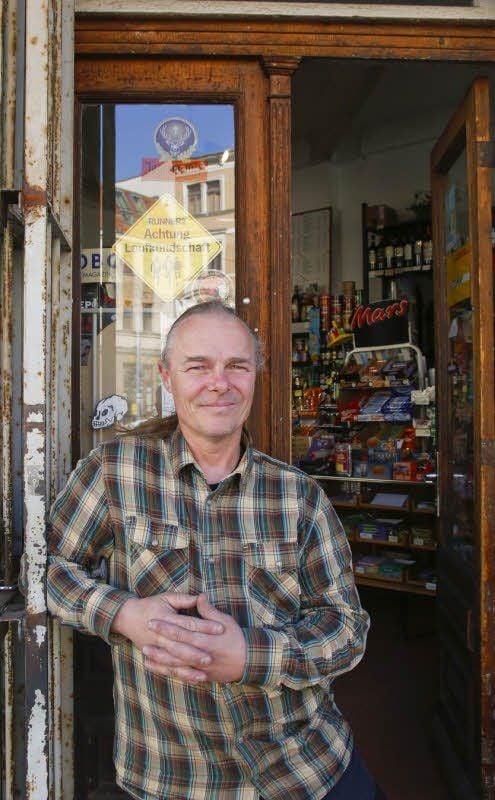

Für die Autorin Annett Krake, die das (leider ausverkaufte) Buch „Viele Welten“ über die Burgstraße geschrieben hat, ist das Geheimnis dieser Straße genau dies: Und die „gesunde Mischung vieler Individualisten“, die hier „gemeinsam und in Achtsamkeit“ ihren Alltag miteinander verbringen. Gunnar Franke - Getränkehändler und fast so etwas wie das Kommunikationszentrum des Kiezes - bringt den guten Geist, der hier herrscht, auf auf einen besonders schönen Nenner: „Sankt Giebichenstein“.

Dafür, wie man all das bewahren kann, hat schließlich der als Maler-Philosoph bekannte Künstler Rüdiger Giebler eine seiner witzigen Ideen: „Die Burgstraße“, sagt er, müsse „zurück in den Saalkreis“ - und ergänzt: „Am Neuwerk stellen wir dann ein Zollhäuschen auf.“ (mz)