Anatomisches Institut Anatomisches Institut in Halle (Saale): Rätsel um die Kinderleichen

Halle (Saale) - Auf dem Gertraudenfriedhof in Halle erinnert seit dem Jahr 2014 ein zwei Meter hoher Sandstein an Krystyna Wituska. Die Nazis hatten die junge Frau wegen Spionage zum Tode verurteilt. Am 26. Juni 1944 wurde sie im Gefängnis „Roter Ochse“ hingerichtet.

Statt den Leichnam würdevoll zu bestatten, kam er für wissenschaftliche Untersuchungen in das Anatomische Institut der Universität Halle. Ohne dass Krystyna Wituska zu Lebzeiten dazu ihr Einverständnis gegeben hätte.

Mindestes 70 Menschen während der Nazi-Zeit im Roten Ochsen in Halle hingerichtet

Ihr Schicksal steht stellvertretend für mindestes 70 Menschen, die während der Nazi-Zeit in dem Zuchthaus hingerichtet wurden. Auch deren Körper gelangten in die Anatomie, ein letzter Willkürakt der Nazis. Dass Krystyna Wituska und die anderen Mordopfer der Nachwelt in Erinnerung bleiben, ist Michael Viebig und Rüdiger Schultka zu verdanken.

Der heutige Leiter der Gedenkstätte „Roter Ochse“ sowie der langjährige Professor des Anatomischen Instituts gaben mit ihrer rund 20 Jahre andauernden Forschung den NS-Opfern etwas von ihrer Würde zurück.

Leichen von 74 Kindern als Forschungsprojekt in Halle

Viebig und Schultka setzten eines von mehreren Forschungsprojekte um, mit denen sich die Anatomie ihrer Geschichte stellt. Und damit auch dem „tiefschwarzen Kapitel“ während der Nazizeit, wie es im Jahr 2014 der damalige Institutsdirektor Bernd Fischer bei der Enthüllung der Gedenkstele formulierte.

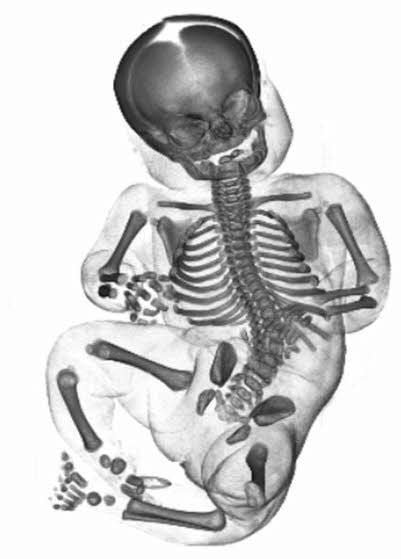

Jetzt ist das letzte Forschungsprojekt abgeschlossen, in dessen Mittelpunkt standen die Leichen von 74 Kindern. Die Körper gelangten in der Zeit von 1920 bis 1945 in das Institut, die konservierten Leichname liegen seitdem in Gefäßen im Keller. Ihre Identität ist nicht bekannt.

50 bis 60 Leichen pro Jahr

Im Lauf der Jahrzehnte gerieten die Leichname zwar nicht direkt in Vergessenheit, aber es gab auch kein gesteigertes Interesse, mehr über die Kinder zu erfahren. Vor sechs Jahren entschlossen sich Heike Kielstein, heutige Direktorin des Instituts , und Florian Steger, damaliger Leiter des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, das Schicksal der Kinder erforschen zu lassen.

Dabei spielte auch die Möglichkeit eine Rolle, dass einige der Kinder wie die Häftlinge im „Roten Ochsen“ von den Nazis getötet worden waren. „Wir wollen Klarheit, wir wollen wissen: Wann und woran sind die Kinder gestorben, woher kamen sie und wurden sie Opfer von Verbrechen der Nationalsozialisten?“, sagt Kielstein.

Kinder wurden nicht Opfer von Gewaltanwendungen

Diese Klarheit besteht nun - in Form einer Doktorarbeit von Frederik Winter. Zwar bleibt die Identität der Kinder weiter im Dunkeln. Winter aber ist sich sicher: „Die Kinder wurden nicht Opfer von Gewaltanwendungen.“

In der Anatomie werden tote Körper für die Forschung und die Lehre benötigt. „Wer den Körper nach seinem Tod zur Verfügung stellen will, muss das klar bekunden und entsprechende Unterlagen ausfüllen“, sagt die Institutsleiterin. Vorschriften habe es natürlich auch schon vor 90 Jahren gegeben, aber sie seien jetzt wesentlich strenger.

Anatomie in Halle benötigt zwischen 50 und 60 Leichen pro Jahr

Heute benötigt die Anatomie in Halle zwischen 50 und 60 Leichen pro Jahr, um ihre Aufgaben vollständig erledigen zu können. In der Zeit von 1920 bis 1945 kamen allein rund 2.600 tote Kinder in die hallesche Anatomie. „Die meisten Fälle sind in den Unterlagen dokumentiert. Darin steht, wann die Kinder gestorben sind, wer die Eltern waren und dass beispielsweise nach einer Totgeburt die Hebamme den Leichnam zur Anatomie gebracht hat“, sagt Kielstein.

Für jene 74 Leichname, die noch im Keller des Instituts liegen, fehlen diese Informationen. Kielstein vermutet, dass die Unterlagen in den Wirren des Zweiten Weltkriegs oder kurze Zeit danach verschwunden sind. Hinweise auf eine bewusste Vernichtung habe man nicht gefunden. Unklar ist allerdings weiterhin, warum die konservierten Körper überhaupt so lange im Institutskeller aufbewahrt wurden, statt sie zwischen 1920 und 1945 für Forschung und Lehre zu nutzen.

Kinderleichen von Halle: Knochenkerne der Hände analysiert

Dafür aber hat Doktorand Winter Antworten auf andere Fragen bekommen. Unter anderem, indem er Archive durchforstete und die biometrischen Daten der Leichen mit denen der Kinder von heute verglich. Mit Hilfe der Computertomographie wurden Knochenkerne der Hände analysiert, so konnte das Alter der Kinder bestimmt werden.

„Von den 74 Leichen waren die meisten Totgeburten“, fasst Winter das Ergebnis seiner Untersuchungen zusammen. „Drei Kinder starben im Alter zwischen einem Jahr und drei Jahren, zwei Kinder waren älter als neun Jahre. Sie starben zum Beispiel an Lungenentzündung oder Herzfehlbildungen.“

Das Schicksal dieser nicht-identifizierten Kinder deckt sich nach Angaben Kielsteins mit dem der toten Kinder, die namentlich bekannt sind. „Viele kamen schon tot zur Welt, einige starben - wie es damals hieß - an Lebensschwäche, also zum Beispiel an Lungenentzündung.“ Die Vermutung, dass einige von den Nazis ermordet wurden, habe sich nicht bestätigt. „Wir haben keinen Hinweis gefunden, dass die Kinder Verbrechen der Nazis zum Opfer gefallen sind“, sagt die Instituts-Direktorin.

Beisetzung auf Ehrengrabfeld auf Gertraudenfriedhof in Halle

Kielstein hofft, dass sich nach der jetzigen Veröffentlichung noch Zeitzeugen melden, die Informationen beisteuern können. Die toten Kinder werden bald ihre letzte und würdige Ruhestätte finden, verspricht die Instituts-Direktorin: „Wir wollen die Leichname einäschern und die Urnen auf dem Ehrengrabfeld des Anatomischen Instituts auf dem Gertraudenfriedhof beisetzen.“

Dort erinnert auch die Stele an den Leidensweg von Krystyna Wituska. (mz)