Schätze in Bitterfed-Wolfen Entdeckungen an jeder Ecke - Tag der Industriekultur offenbart unbekannten Reichtum der Stadt

Zum Tag der Industriekultur lockt Bitterfeld-Wolfen mit spannendem Programm viele Besucher an. Ob im Chemiepark, im Bobbauer Wasserturm oder in der Wolfener Werkssiedlung – Überraschungen gibt es zuhauf.

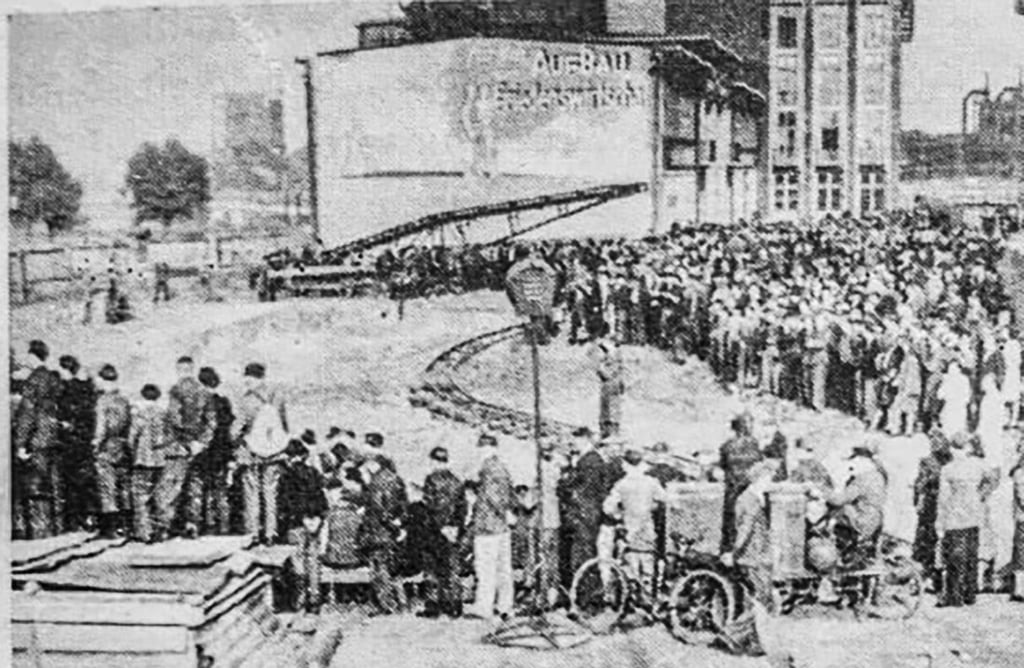

Bitterfeld/Wolfen/MZ. - Wo, wenn nicht in Bitterfeld-Wolfen, kann man spannende kulturelle Zeugnisse der Industriehistorie erleben? Kein Wunder, dass zum diesjährigen Tag der Industriekultur die Stadt zum Schwerpunktort in Sachsen-Anhalt auserkoren wurde. 16 verschiedene Angebote luden am Sonntag dazu ein, Zeugnisse der Industriekultur zu entdecken und die enge Verflechtung von Industrie- und Stadtentwicklung hautnah zu erleben. Und die Bürger nutzten diese Chance.

Das vielleicht spannendste Angebot ist eine Bustour durch den Chemiepark, der Samstag und Sonntag stattfand und seit Tagen ausgebucht war. Patrick Stansch von der Presseabteilung der Chemiepark GmbH gibt auf der zweistündigen Fahrt einen detailreichen Überblick über Entstehung, Entwicklung und Verwandlung der fünf Areale und macht deutlich, wie massiv die Chemie die Stadtentwicklung beeinflusst hat und wie eng bis heute die Transformation Bitterfeld-Wolfens und der Industrie verknüpft sind.

Dabei schlägt er den Bogen von den Anfängen in den 1890er Jahren mit den ersten Elektrolyse-Werken bis zum Verbio-Neubau einer Ethenolyse-Anlage, bei dessen Grundsteinlegung der zugeschaltete Nobelpreisträger, der einst dieses Verfahren theoretisch entwickelt hatte, Tränen in den Augen hatte.

Überall Greppiner Klinker

Die Verwendung des Greppiner Klinkers für die historischen Gebäude geraten dabei ebenso in den Blick wie das Gebäude, in dem PVC weltweit zum ersten Mal im großtechnischen Stil hergestellt wurde. Im ältesten erhaltenen Gebäude forschte einst Ignatz Stroof. Die fünf Parkareale umfassen eine Fläche von 1.200 Hektar, von denen noch rund 100 Hektar frei sind. „Das Einmalige ist das offene Konzept des Chemieparks“, so Stansch. Hier gehen Chemiepark und Wohngebiete ineinander über. Und auch die Natur hat viel Raum, was Tour-Gäste immer wieder erstaunt kommentieren. „Man könnte ihn auch Naturpark Bitterfeld-Wolfen nennen“, meint Stansch.

Sanft rollt der Bus durch die Straßen, immer wieder geraten die Rohrbrücken des 20 Kilometer langen Stoffverbundsystems in den Blick. Stansch erläutert, wie sich die Nutzung der Gebäude geändert hat, wo Neues entstand und räumt auch mit Irrtümern auf. Der Turm auf dem Gelände des früheren Kraftwerks Süd, einst das modernste Europas, ist eben kein Wasserturm, sondern einer der alten Luftansaugtürme.

„Heute gibt es im Chemiepark 316 Unternehmen, darunter 80 produzierende.“ Auf der Tour fehlen Bayer Bitterfeld, Heraeus, Miltitz Aromatics oder die Sidra Wasserchemie – der erste Betrieb, der sich hier nach der Wende ansiedelte – ebenso wenig wie die Standorte der Werksfeuerwehr, des Bildungszentrums oder das Gemeinschaftsklärwerk.

„Wir haben so viel Neues erfahren – das war großartig“, meinen hinterher Marianne und Rudolf Nienhold. Sie sind vor sechs Jahren aus Jeßnitz hergezogen. „Vieles davon ist deshalb für uns Neuland“, sagt Marianne Nienhold. „Jetzt wissen wir, was es alles so im Chemiepark gibt.“ Frank Kohle dagegen hat eins im Chemiekombinat gearbeitet. Ihn und seine Frau interessiert, welche Betriebe sich angesiedelt haben. „Es ist schon toll, dass die teils weltweit unterwegs sind.“ Beeindruckend seinen die vielen Grünflächen. „Das ist kein Vergleich zu früher“, sagt Kohle.

Anreise aus Jessen

Und die einstige Landschaftsarchitektin Helga Ludley, die extra aus Jessen angereist ist, ist froh, dass sie trotz verspäteter Anmeldung doch noch einen Platz im Bus gefunden hat. „Vieles, was hier im Chemiepark passiert, war zu Beginn meines Berufslebens nicht vorstellbar.“ Dazu zähle übrigens auch, dass man wieder Bitterfelder Bernstein ans Licht bringe, der dann teils als Schmuck an der Ostsee verkauft werde.

Auf der Tour gibt Stansch viele Hinweise zu anderen Orten der Industriekultur wie dem Kulturpalast, dem Industrie- und Filmmuseum, dem heutigen Rathaus oder der Werkssiedlung, die Besucher in anderen Führungen vertiefen können. So am Sonntagmorgen beim Rundgang durch die Wolfener Werkssiedlung, die der Kultur- und Heimatverein anbietet.

Los geht es an der 1898 eingeweihten Johanneskirche, wo sich der Greppiner Klinker wiederfindet, wie Claudia Simon mitteilt. Ortschronist Eberhard Zeunert verweist auf die zwei von einst vier verbliebenen Meisterhäuser von 1895 an der Leipziger Straße, die in die 1909 begonnenen Planungen für die in vier Etappen errichtete Werkssiedlung integriert wurden.

Wohnungen für Arbeitskräfte

„Nötig wurden die Häuser für die Belegschaft von Farben- und Filmfabrik.“ Auch hier wird die enge Verknüpfung von Stadt- und Industriegeschichte deutlich. Es geht vorbei am einstigen Vereinshaus, das einstmals sogar eine Gastwirtschaft beherbergte. Doch als die Zahl der Vereine wuchs, wurde es zu klein und deshalb ab 1945 als Wohnrau genutz. Geradezu idyllisch wirken die an Fachwerk angelehnten Häusern in der Kirchstraße.

„Vorgesehen war damals eine Gartenstadt wie bei Krupp in Essen“, erklärt Zeunert. Deshalb gab es viele schmale Durchgänge, über die man schnell von einer Straße zur anderen kam und die auch die Schulwege der Kinder abkürzten. Doch von diesen schamlen Wegen, die auch zum Spazierengehen einluden, blieben nach der Privatisierung der Häuser ab 1992 nur noch wenige erhalten.

Die Häusertypen änderten sich ganz bewusst von Straße zu Straße, dahinter gab es Gärten für die Selbstversorgung. „Man hat Tiere gehalten und Gemüse angebaut“, so Zeunert. Doch hatten die Arbeiter aus den Fabriken immer weniger Zeit, sich darum zu kümmern. „Zudem wollte man mehr Menschen ohnraum bieten. Deshalb wurden bei den später errichteten Werkshäusern die Grundstpcke immer kleiner.“

Der alte Krankenhausstandort, das Kino, das aus dem Casino der Filmfabrik 1927 zum „Theater für Unterhaltungsabende“ erweitere heutige Kulturhaus oder das heutige Rathaus, einst Agfa-Verwaltungssitz für alle Standorte in Deutschland, sind Stationen, an denen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ebenfalls anschaulich wurden. Heimatvereinsvorsitzender Peter Schenk schildert dabei die Anstrengungen, das einstige Kino wiederzubeleben und erklärt die die WBG Teile des Krankenhausgeländes für Wohnungen nutzt. „Dabei soll der einstige Park erhalten werden.“

Probleme der Sanierung

Auch die Probleme der Sanierung und des Erhalts der denkmalgeschützen Häuser kommt zur Sprache. Für die nach der Wende gestartete Sanierung reichte das Geld nicht sehr lange. Und welche Regeln nun gelten, darüber herrscht immer noch Uneinigkeit zwischen Denmalschutz, Hausbesitzern und Stadt.

Matthias und Christian Reihs finden diese Exkursion in die Stadtgeschichte spannend. Sie wohnen selber in einem denkmalgeschützen Haus nahe dem Rathaus. „Hier gibt es so viel zu entdecken. Und es passiert ja auch immer Neues.“ Deshalb sollte der Tag der Industriekultur jedes Jahr stattfinden.

Auch Bobbaus Wasserturm, dessen 100. Geburtstag im nächsten Jahr groß gefeiert werden soll, ist ein Gebäude im Wandel, das zum Tag der Industriekultur am Samstag und Sonntag ebenso viele Gäste fand wie beispielsweise das Industrie- und Filmmuseum, das Sanierungsprojekt Grube Johannes, das Bitterfelder Fahrradhaus Irene oder das Rathaus Wolfen.

Wegen dieser wohl einmaligen Konzentration industriekultureller Zeugnisse will Bitterfeld-Wolfen künftig noch mehr mit diesem Pfund wuchern. Sollten beispielsweise die angedachten Trasformationswege vom vorgesehenen Zukunftszentrum in Halle hinaus in die Region, beispielsweise nach Bitterfeld-Wolfen, Wirklichkeit werden, dürften die industriekulturellen Schätze der Stadt zusätzliche Beachtung finden.