Illegaler Musik-Upload Illegaler Musik-Upload: Urteil: Müssen Eltern für Filesharing der Kinder zahlen?

Dieser Fall um Songs der Sängerin Rihanna hat grundsätzliche Bedeutung: Eltern haften nach einem Urteil des Münchner Oberlandesgericht (OLG) unter bestimmten Bedingungen für illegale Musik-Uploads ihrer Kinder. Eine Strafzahlung könne nur dann vermieden werden, wenn die Eltern konkret den Verantwortlichen benennen, teilte das Gericht am Donnerstag mit (Az.: 29 U 2593/15).

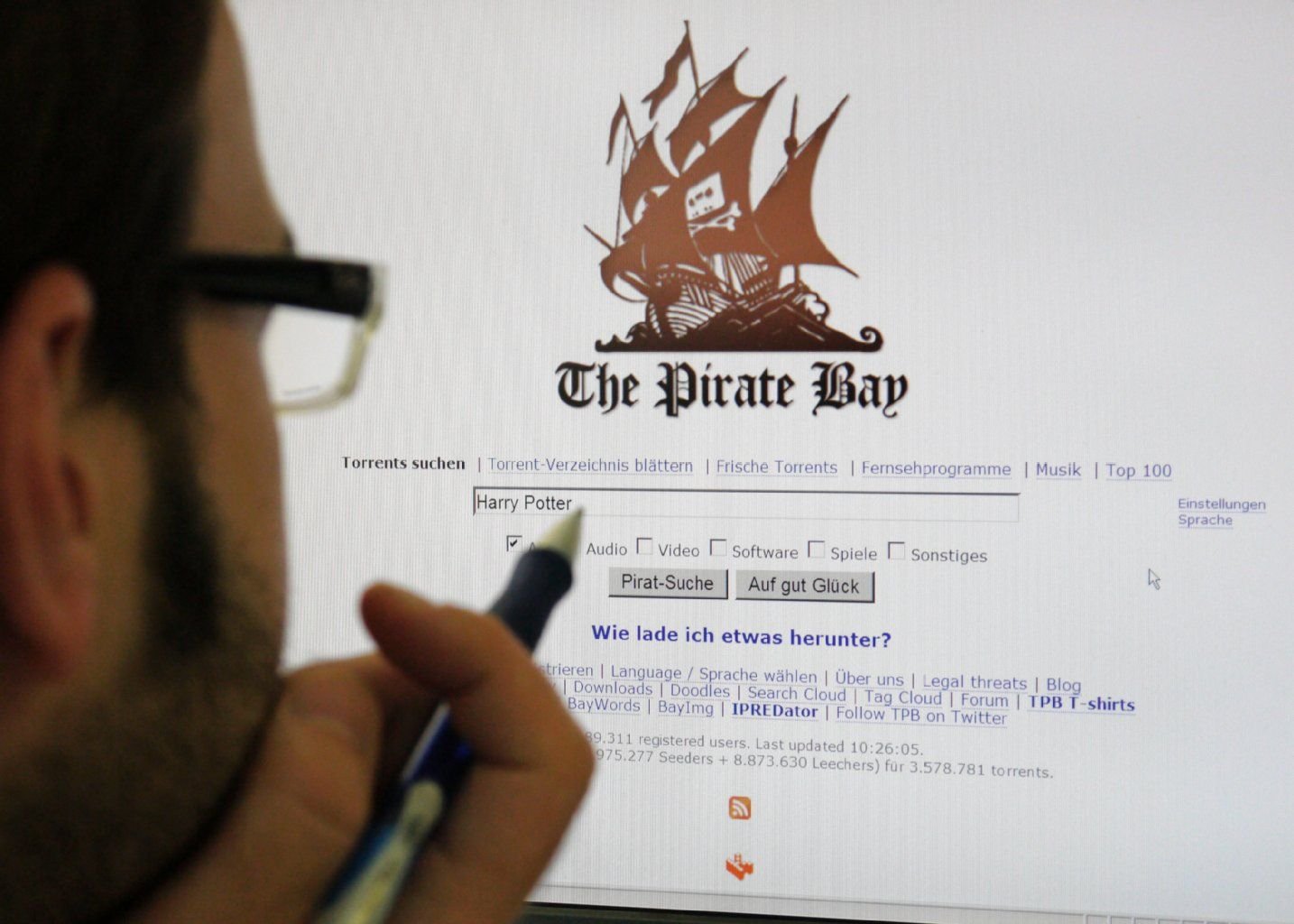

Im vorliegenden Fall wurde bei einer Online-Tauschbörse das Album „Loud“ der Pop-Sängerin Rihanna vom Anschluss des Münchner Ehepaars angeboten, zu dem auch dessen drei volljährige Kinder Zugang hatten. Das ist unbestritten. Die Eltern hätten sich aber geweigert zu sagen, welches Kind die Musik hochgeladen hatte. Die Kinder wiederum machten von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch.

Revision beim Bundesgerichtshof zugelassen

Das reicht nach Angaben des OLG nicht aus, um die Ansprüche der Universal Music als Inhaberin der Verwertungsrechte zu verwirken. Daher bestätigte das Gericht das Urteil des Landgerichts München I zur Zahlung von Schadenersatz- und Abmahnungskosten in Höhe von insgesamt 3544,40 Euro plus Zinsen. Weil der Streitfall für eine Vielzahl sogenannter Filesharing-Verfahren Bedeutung habe, ließ das Gericht die Revision zum Bundesgerichtshof zu.

Hätten die Eltern konkret benannt, wer als Täter in Betracht kommt, wäre das Blatt nach Darstellung des Gerichts gewendet worden: Dann nämlich hätte Universal Music den Beweis liefern müssen, dass der Upload gegen das Urheberrecht verstieß und somit illegal erfolgte.

Auf der nächsten Seite: So beugen Eltern und Kinder Problemen vor

Fest steht, dass Eltern für illegales Filesharing ihres minderjährigen Nachwuchses nicht haften, wenn die Kinder über das Verbot einer rechtswidrigen Teilnahme an Internettauschbörsen belehrt worden sind und die Eltern auch keine Anhaltspunkte dafür hatten, dass ihre Kinder dieses Verbot unterlaufen. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) bereits 2012 entschieden (Az.: I ZR 74/12)

2015 präzisierte der BGH zudem, wie weit Eltern ihren Kindern beim Surfen auf die Finger schauen müssen: Eine Verpflichtung der Eltern, die Internetnutzung durch das Kind zu überwachen, den Computer des Kindes zu überprüfen oder dem Kind den Zugang zum Internet – auch teilweise – zu versperren, bestehe grundsätzlich nicht. Zu derartigen Maßnahmen seien Eltern erst dann verpflichtet, wenn sie konkrete Anhaltspunkte dafür haben, dass das Kind dem Verbot zuwiderhandelt (Az.: I ZR 7/14).

So beugen Eltern und Kinder Problemen vor

Ein Klick auf den Download-Button, und schon landen die Titel der CD auf der eigenen Festplatte. Mit Pech kassieren Eltern dafür eine Abmahnung wegen illegalen Downloads. Das kann teuer werden: Pro Musikalbum oder Film fordern Abmahnkanzleien zwischen 800 und 900 Euro.

Eltern haften aber nicht automatisch, wenn ihre Kinder vom heimischen PC aus illegal Musik im Internet getauscht haben. Sie müssen die Kinder aber darüber aufgeklärt haben, dass so etwas illegal ist – und dass es im Zweifel rechtliche Folgen hat. Eine Übersicht, was Eltern vorbeugend unternehmen können:

Internetvereinbarung beschließen

Der beste Schutz vor einer Abmahnung ist, gar nicht erst illegale Tauschbörsen zu nutzen. Das sollten Eltern ihren Kindern erklären. Christian Solmecke, Rechtsanwalt für Internetrecht rät Eltern, mit ihren Kindern eine Art Internetvertrag abzuschließen. Darin protokollieren sie, dass sie die Kinder beispielsweise belehrt haben, keine Filesharing-Programme zu nutzen. Vorlagen gibt es im Internet, beispielsweise unter www.mediennutzungsvertrag.de.

Legale Alternativen nutzen

Die Grundregel ist: Wenn etwas normalerweise Geld kostet, sollte man bei Gratisangeboten skeptisch sein, weil niemand etwas zu verschenken hat. Alternativen sind laut der EU-Initiative Klicksafe die Nutzung legaler Online-Shops und kostenloser Streamingdienste oder das Mitschneiden von Musik über das Internetradio. Besonders für Musik gibt es bereits eine Vielzahl an legalen Angeboten im Internet wie Spotify.

Softwareinstallation einschränken

Jüngeren Kindern sollten Eltern keine Administrationsrechte am Computer einräumen, rät Solmecke. So können sie die Installation von Tauschbörsen-Software verhindern. Die Initiative „Schau hin – Was dein Kind mit Medien macht“ empfiehlt, Sicherheitseinstellungen bei allen internetfähigen Geräten der Kinder zu aktivieren und Filter zu verwenden.

Wichtig sei, das Kind schon früh beim Surfen zu begleiten und es mit möglichen Stolperfallen vertraut zu machen. Zur Sicherung der Geräte bietet die Initiative eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Keine Streaming-Software herunterladen

Generell sollten sich Jugendliche und Eltern vor dem Herunterladen einer Software mit deren Hintergrund beschäftigen, erklärt Solmecke. Er warnt besonders vor illegalen Video-Streaming-Diensten wie Popcorn Time. Das Problem dabei: Klickt ein Nutzer auf „Play“, verbreitet er den gesehenen Film automatisch selbst weiter - und riskiert teure Abmahnungen. Die „Schau hin“-Experten raten, sich bei rechtlichen Problemen an die Verbraucherzentrale zu wenden.

Die Abmahnung flattert ins Haus – und nun? Tipps auf der nächsten Seite.

Rund 100.000 Abmahnungen flattern jedes Jahr in deutsche Haushalte wegen illegaler Downloads. Die meisten Adressaten sind Eltern, die Inhaber des Internetanschlusses, schätzt die Interessengemeinschaft gegen den Abmahnwahn. Der Vorwurf der Anwaltskanzlei: Sie hätten einen Film, ein Musikalbum oder ein Buch im Internet illegal herunter- und gleichzeitig hochgeladen.

Statt das Ganze zunächst als Betrügermasche abzutun, sollten Eltern den Vorwurf aber ernst nehmen. Meistens hat der Sohn oder die Tochter die Dateien auf einer Filesharing-Plattform herunter- und oft, ohne es zu wissen, hochgeladen.

Die Abmahnung ist kein Weltuntergang. Meistens lässt sich die Forderung abmildern, oder es muss sogar nur der eigene Anwalt gezahlt werden. Dieser Überblick zeigt, wie Eltern am besten vorgehen:

- Abmahnkanzlei googlen: Eltern sollten zunächst die Anwaltskanzlei googlen und klären, ob die Abmahnung seriös ist, rät Christian Solmecke, Rechtsanwalt für Internetrecht in Köln. Einige Kanzleien seien bekannt dafür, in großem Stil Abmahnungen zu verschicken. Abmahnungen per E-Mail seien nicht echt und könnten gelöscht werden, sagt Alexander Krolzik von der Verbraucherzentrale Hamburg.

- Schnell reagieren: Reagieren Eltern nicht innerhalb der im Schreiben gesetzten Frist, kann es teuer werden. Zum Beispiel wenn die Anwaltskanzlei eine kostspielige einstweilige Verfügung beim Gericht erwirkt. Sofort zu zahlen, ist allerdings keine Lösung.

- Rechtlichen Rat suchen: Krolzik empfiehlt, eine Verbraucherzentrale oder einen Anwalt prüfen zu lassen, ob die Zahlungshöhe angemessen ist. Meistens seien die Forderungen berechtigt, aber unverhältnismäßig hoch.

- Pauschalpreis verhandeln: Mit dem eigenen Anwalt sollten Eltern einen Pauschalbetrag vereinbaren, der zwischen 300 und 600 Euro liegt, rät Solmecke.

- Unterlassungserklärung nicht unterschreiben: In der Abmahnung fordert die Abmahnkanzlei die Erstattung der Anwaltskosten, die Zahlung von Schadenersatz und eine unterschriebene Unterlassungserklärung. Auf keinen Fall sollten Eltern die beigefügte Erklärung unterschreiben, an die sie sich 30 Jahre lang binden, sagt Thomas Hollweck, Anwalt für Verbraucherrecht in Berlin.

- Modifizierte Unterlassungserklärung abgeben: Besser sei es, eine modifizierte Unterlassungserklärung abzugeben, empfiehlt Krolzik. Darin verspricht der Abgemahnte lediglich, einen Rechtsverstoß wie den illegalen Up- und Download eines bestimmten Musikalbums in Zukunft zu unterlassen.

- Zahlungshöhe nachverhandeln: „Auf keinen Fall sofort zahlen, ein bisschen Verhandlung ist immer möglich“, sagt Krolzik. Nach dem Morpheus-Urteil des Bundesgerichtshofs (BGB) von 2012 müssen Eltern laut Solmecke oft gar nichts zahlen, wenn ein in ihrem Haushalt lebender Minderjähriger die Tat begangen hat und sie die Kinder ordnungsgemäß belehrt haben. Dann müssten sie nur die eigenen Anwaltskosten tragen.

- Keinen Täter nennen: Eltern haften zunächst als Inhaber des Internetanschlusses für Urheberrechtsverletzungen, die über diesen begangen werden. Kinder ab sieben Jahren können aber schon auf Schadenersatz verklagt werden, wenn sie einsichtsfähig und durch die Eltern belehrt worden sind. Hollweck rät, sich aus der Haftung nicht herauszureden und keinen Minderjährigen als Täter zu benennen. (dpa)