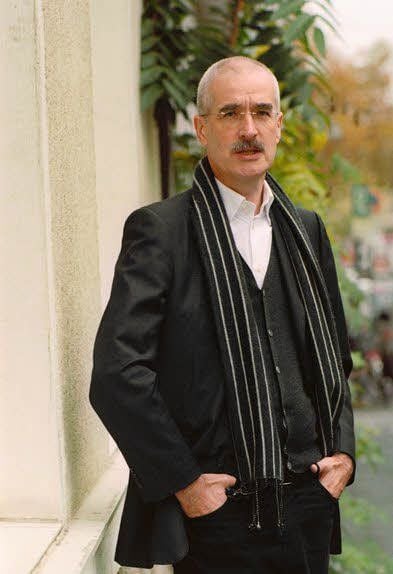

Sergej Lochthofen Sergej Lochthofen: Geboren im Lager und Journalismus in der DDR

halle (Saale) - Nicht wenige der Autobiografien, die den Markt überschwemmen, leiden an schlimmen Gebrechen. Die Autoren haben oft keine Sprache für ihren Text, es mangelt ihnen zudem an Erzählenswertem. Oder sie wollen das Besondere in ihrem Leben nicht kenntlich machen, weil es sie selber auch bloßstellen und verletzbar machen könnte.

Ganz anders verhält es sich bei Sergej Lochthofens „Grau“, unlängst im Rowohlt-Verlag erschienen. „Eine Lebensgeschichte aus einem untergegangenen Land“ hat der Autor seine Erinnerungen im Untertitel genannt. Auf dem Buchdeckel ist das DDR-Wappen abgebildet, Hammer, Zirkel, Ährenkranz - ganz in Grau, das die prägende Farbe der ostdeutschen Republik gewesen ist, allem knalligen Rot der SED- und lichtem Blau der FDJ-Propaganda zum Trotz. Grauer Staub aus den Industrieanlagen, graue Funktionäre, graue Zeitungsparolen. Wie ein Spinnenschleier hat sich das über das Land gelegt und es eingewebt in seiner Mutlosigkeit.

„Viele schwiegen. Schauten weg. Ich auch.“, schreibt Lochthofen. Das ist ein Ton, der sofort aufhorchen lässt, hier will sich keiner für seine unterlassenen Heldentaten rechtfertigen, keinen Orden verdienen und niemandem, sich selbst eingeschlossen, etwas vormachen.

Massendenunziationen und „Säuberungen“

„Grau“ beschreibt in klarer, schöner Sprache den Weg eines Mannes, der von Geburt an zwischen den Stühlen saß. Sergej - mit diesem Vornamen ist er in Workuta, der berüchtigten russischen Strafkolonie, und auch sonst nirgends in der Sowjetunion aufgefallen. In der DDR hingegen schon. Dort ging dafür Lochthofen glatt durch - anders als in Russland, wo kein Mensch den Nachnamen unfallfrei aussprechen konnte.

Aber das sind nur die Begleiterscheinungen eines Lebens, das unter den denkbar widrigsten Bedingungen begonnen hatte. Lochthofens Vater, ein Kommunist aus Dortmund, war vor der heraufziehenden Nazigefahr ins gelobte Mutterland der Revolution geflohen, dort geriet er in die Mühle der Massendenunziationen und „Säuberungen“, 1938 wurde er nach Workuta deportiert.

Dort blieb er, erst als Häftling, dann als Verbannter, bis zu seiner Rehabilitierung im Jahr 1956. Inzwischen hatte er die Tochter eines gleichfalls bestraften Revolutionskommissars geheiratet, das Paar bekam zwei Kinder - Pawel, den Älteren, der 1947 zur Welt kam. Und Sergej, geboren 1953. Als er fünf Jahre zählte, 1958, durfte die Familie in die DDR ausreisen, Vater Lochthofen machte Karriere - wenn auch nicht die ganz große. Denn Ulbricht und Co. misstrauten den Gulag-Heimkehrern aus der Sowjetunion und litten zu Recht unter schlechtem Gewissen.

Schließlich hatten sie selber seinerzeit im Moskauer Exil wenigstens weggeschaut, wenn die Geheimpolizei Menschen abholte, die gestern noch Freunde und Genossen gewesen waren. Oder die späteren SED-Eliten hatten sogar selbst dazu beigetragen, die eigenen Leute an Stalins Terror-Schergen auszuliefern.

Volontär bei der Erfurter Bezirkszeitung

Immerhin, um den Sohn Sergej als Volontär bei der Erfurter Bezirkszeitung „Das Volk“ unterzubringen, reichte der väterliche Einfluss. Allein schon die Einblicke in die hermetische, oft grotesk anmutende Welt des sogenannten Parteijournalismus sind spannend zu lesen: All die Kleinkariertheit, die Angst vor tatsächlich Furcht einflößenden, dummen Funktionären der mittleren Führungsebene - man wundert sich nachgerade, wie diese ideologiegesättigte Armut des Geistes über vier Jahrzehnte ein Staatswesen zusammenhalten konnte, wenigstens notdürftig.

Nahe geht einem indes das, was das Leitmotiv dieses Erinnerungsbuches ist: die Heimatlosigkeit. Workuta, schreibt Lochthofen, sei natürlich nicht seine Heimat. Aber welcher Ort, welches Land ist es dann? Die DDR, wo er aufwuchs und lebte, aber auf Wunsch seines Vaters eine Schule russischer Offizierskinder besuchte? Die Sowjetunion, deren Staatsbürger er war?

1990, als alles sich wendete im Osten, wurde der Nachrichtenredakteur Lochthofen zum Chefredakteur gewählt, erwarb sich einiges Ansehen und blieb in dieser Funktion bei der „Thüringer Allgemeinen“ in Erfurt bis zu seinem Rauswurf im Jahr 2009.

Man darf gespannt sein, was er über diese Zeit des Wandels und des Aufbaus, aber auch der neuen Zwänge noch Erhellendes schreiben mag. Dass er es tun wird, steht wohl außer Zweifel. (mz)

Sergej Lochthofen: „Grau. Eine Lebensgeschichte aus einem untergegangenen Land“, Rowohlt-Verlag, 496 Seiten, 19,95 Euro.