Rebellion in der DDR Rebellion in der DDR: Aus Liebe zur Musik von Halle nach Woodstock

Daheim in Gotha stand zwar ein Klavier in der Wohnung. Aber viel wichtiger für das Leben des Jungen, der später Deutschlands Rock- und Pop-Papst werden soll, ist der Kristalldetektor: Ein Kästchen, selbstgebaut aus Kondensatoren, Drähten, Spule, Diode und Bananenbuchsen.

Es ist das Jahr 1948 und Siegfried Schmidt-Joos kauft diese Wunderwerk der Technik von einem Mitschüler. Die Antenne besteht aus Lamettafäden, die im Krieg von amerikanischen Bombern abgeworfen worden waren.

Und die kleine Kiste öffnet dem Zwölfjährigen die Tür zur Welt. Siegfried Schmidt-Joos kann Rias Berlin hören. „Eine freie Stimme der freien Welt, hieß es da“, erinnert er sich knapp 70 Jahre später immer noch genau.

Siegfried Schmidt-Joos: Jede Woche kommen neue Werke in die Sammlung

Schmidt-Joos, inzwischen 81 Jahre alt, sitzt an einem großen runden Tisch in seiner Berliner Wohnung, umgeben von den Zeugnissen eines Jahrhundertlebens.

Überall sind Bilder, Fotos und Bücher, wändelang ziehen sich Plattenregale. „65 Meter LPs und 90 Meter CDs“, hat Schmidt-Joos gemessen. Aber stimmen wird das nicht mehr, schließlich kommen immer noch jede Woche neue Werke dazu.

„Ich bin ein Entdecker geblieben“, sagt der Mann, dessen „Rock-Lexikon“ drei ganze Generationen auf ihrer Entdeckungsreise in die populäre Musik begleitete.

Siegfried Schmidt-Joos: Prediger der Sehnsucht in der DDR

Auch und gerade in der DDR, aus der Schmidt-Joos Ende der 50er Jahre hatte fliehen müssen. Im Osten war das mehrbändige Buch mit dem Untertitel „von Abba bis Zappa“ nicht nur ein schnödes Nachschlagewerk, sondern eine Bibel, die von einem unerreichbaren Paradies erzählte.

Von Künstlern, die noch keiner gehört, von Bands, die noch niemand je gesehen, und von Platten, die noch kein DDR-Bürger in der Hand gehabt hatte.

Siegfried Schmidt-Joos war für die Jugend der DDR der Prediger der Sehnsucht, ein Mann, der all die Stars getroffen und gesprochen hatte, die für die Jugend der Arbeiter- und Bauernrepublik Namen waren, die nach Ferne, weiter Welt und unendlicher Freiheit klangen.

Siegfried Schmidt-Joos: Anfangs noch von der SED unterstützt

Freiheit, die Schmidt-Joos sich selbst auch erst gefahrvoll hatte erringen müssen. Mit 18 war der Thüringer nach Halle gekommen, um zu studieren. Schnell findet der Jazz-Fan in der Saalestadt Gleichgesinnte. Musiker wie Alfons Zschockelt, Fips Fleischer und der an der Uni lehrende Jazz-Professor Reginald Rudorf brennen wie er für Swing und Jazz.

Gemeinsam nehmen die Enthusiasten in der Musikalienhandlung Hothan in der Großen Ulrichstraße Songs auf, eine Jazz-AG wird gegründet, Schmidt-Joos entdeckt sein Talent, Menschen mit Vorträgen über die großen Idole der US-Szene zu begeistern.

„Tausende sind gekommen, wenn ich über Louis Armstrong gesprochen habe“, erinnert er sich. Hallescher Jazz ist bis in den Westen gefragt, denn noch gibt es Türen im eisernen Vorhang: Mehrfach fahren die Hallenser als Vertreter der Jazz-Hochburg Ostdeutschlands zu Festivals in die Bundesrepublik. Lange wird das von der SED nicht nur akzeptiert, sondern sogar unterstützt.

Siegfried Schmidt-Joos: Letzter Warnschuss bewegt ihn zur Flucht

Der Wind dreht sich, als in Moskau Stalin stirbt und die Kulturfunktionäre plötzlich zum Krieg gegen die westliche Unkultur der „Negermusik“ blasen. Reginald Rudorf, Schmidt-Joos’ Mentor, scheitert mit seinem Versuch, den modernen Jazz wegen seiner Wurzeln in der Musik der Sklaven zu einem Teil des proletarischen Kulturerbes zu erklären.

Für Siegfried Schmidt-Joos ist die Inhaftierung seines Vorbilds der letzte Warnschuss. Längst ist die Stasi dabei, die Netzwerke der Jazzer zu zerschlagen und ihre Köpfe zu kriminalisieren.

Im September 1957 zieht Schmidt-Joos die Konsequenzen: Der 21-Jährige verlässt die DDR und geht dorthin, wo die Kultur herkommt, die er so schätzt und liebt.

Siegfried Schmidt-Joos: Stets offene Fühler für neue Musik

Es ist genau die richtige Zeit für einen neuen Anfang. Bill Haley, Chuck Berry und Elvis Presley schicken Stromstöße einer neuen Musik durch den Äther. Schmidt-Joos, der zuerst als Mitarbeiter eines Jazz-Magazins unterkommt, das, wie er heute schmunzelt, zum Teil wohl vom US-Geheimdienst CIA finanziert wurde, hat keine Berührungsängste.

„Ich habe keinen Unterschied gemacht zwischen populärem Sound und Jazz“, sagt er, „für mich kam das alles vom Blues, von der schwarzen Musik.“

Während andere Koryphäen den aufkommenden Rock mit spitzen Fingern anfassen und bald angewidert beiseite legen, taucht der Ex-Hallenser tief ein in die neue, bunte und wilde Szene.

Alexis Korner, der Mann, in dessen Band nicht nur die späteren Giganten Ginger Baker und Jack Bruce, sondern auch die drei künftigen Rolling Stones Mick Jagger, Charlie Watts und Brian Jones ihr Bühnenhandwerk lernen, arbeitet ihm zuerst Artikel für seine Jazz-Zeitung zu.

Siegfried Schmidt-Joos: Er kennt nur zwei Arten von Musik

„Alexis sprach gut deutsch und als er dann mit seiner Band Blues Incorporated startete, bin ich da so reingerutscht.“ Mittendrin statt nur dabei.

Der Ex-Hallenser, inzwischen bei Radio Bremen gelandet, baut die neuen Stars in seine Sendung ein. Buddy Holly, Sonny Terry & Brownie McGee, die Beatles - „das kam alles aus Funk und Soul und die Leute improvisierten“, erinnert er sich.

Blues? Jazz? Pop? Rock? Schmidt-Joos scheut die Einordnung in Schubladen, denn er selbst kennt nur zwei: Auf einer steht gut. Auf der anderen schlecht. „Eric Clapton war einfach ein unglaublicher Gitarrist“, schwärmt er. Was zählt da eine wissenschaftlich korrekte Bezeichnung?

Siegfried Schmidt-Joos: Mann mit Blick für das musikalische Ganze

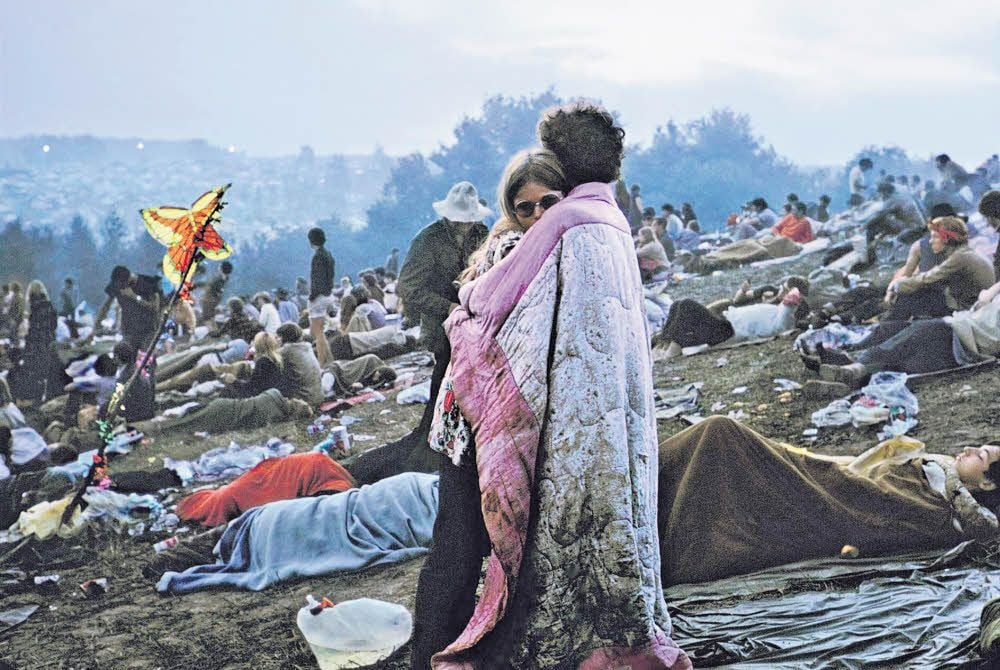

Für den Thüringer öffnet sich mit der anrollenden Jugendrevolte noch einmal eine neue Welt. Wo anfangs nur ein paar Fans mühsam aus England besorgte Platten tauschen wie das später auch in der DDR üblich sein wird, werden Rock und Pop in den 60er Jahren zur Leitkultur des Westens.

Schmidt-Joos erklärt das Phänomen im „Spiegel“ und löst Glaubenskriege aus. „Die alten Jazzer lehnten alles Populäre ab, ich wollte klarmachen, dass Rock die Weiterentwicklung des Jazz ist.“

Alles baut aufeinander auf, nichts existiert für sich allein. Das sieht Siegfried Schmidt-Joos in seinen Jahren in Amerika, als „diese enorme Explosion an Bands stattfand, mit den Doors, Janis Joplin, Bob Dylan und Jimi Hendrix“.

Siegfried Schmidt-Joos: Kollegen später von Rockmusik überzeugt

Der Mann von der Jazz AG in Halle sieht sich bestätigt und Jazzkollegen, die skeptisch waren, ob dieses Rock-Ding für länger taugt, denken nun um. „Mein Freund Fritz Rau, der spätere große Konzertveranstalter, hat nach dem Monterrey-Festival begonnen, Rockkonzerte zu organisieren.“

Dass Rock daheim in der alten Heimat im Osten genauso scharf bekämpft wird wie zuvor der Jazz, verwundert Siegfried Schmidt-Joos nicht. „Ob Jazz oder Blues oder Punk, immer bildet sich eine unüberschaubare Außenseitergesellschaft, die nicht der staatlichen Doktrin gehorcht.“

Diktatoren, schmunzelt der Pop-Professor, bevorzugten deshalb Marschmusik. „Und so wie die Nazis Jazzfans verfolgt haben, verfolgten die Kommunisten Beat-Anhänger.“

Sein Rock-Lexikon musste unter diesen Bedingungen zu einem Instrument der Subversion werden, hat Siegfried Schmidt-Joos später festgestellt. Neulich bei einer Lesung etwa packte ein älterer Mann vor seinen Augen einen Koffer aus, in dem sich das gesamte Werk fand. Als zu DDR-Zeiten Blatt für Blatt handkopierte Ausgabe.

Siegfried Schmidt-Joos, „Die Stasi swingt nicht - Ein Jazzfan im kalten Krieg“, Mitteldeutscher Verlag, 590 Seiten, 29,95 Euro. (mz)