Konsumwelt von gestern Konsumwelt von gestern: In "Fünf-Mark-Flitzern" auf Zeitreise zu WM 66 und Autodachzelt

Halle (Saale) - Was war der Honecker-Staat doch für ein putziges Land! - Das mögen all jene Zuschauer gedacht haben, als in einer DDR-Show eines privaten TV-Senders zur Erheiterung von Gästen und Publikum gezeigt wurde, dass man mit der Waschmaschine WM 66 aus Schwarzenberg auch Würste erhitzen kann. Der in der DDR sozialisierte Mensch musste sich angesichts dieser Bilder kopfschüttelnd fragen, ob man in Westdeutschland allen Ernstes glaubt, dass eine Waschmaschine wie die WM 66 im Arbeiter- und Bauernstaat zu etwas anderem als zum Reinigen von Textilien benutzt wurde?

„Verschwundene Dinge der DDR“: 1.350 Mark für einen Kühlschrank

An diese Szene wird erinnert, wer in Daniela Groschs Bildband „Verschwundene Dinge der DDR“ (Hier bei Amazon kaufen) blättert, in dem auch jene nach ihrem Herstellungsort im Erzgebirge benannte Waschmaschine vertreten ist. Die war ab 1966 in vielen ostdeutschen Haushalten zu finden; oft in Verbindung mit der Tischschleuder TS 66. Um sich mit dem Kauf dieser Geräte den Alltag zu erleichtern, hatte der DDR-Bürger damals ebenso tief in die Tasche greifen wie beim Erwerb des Kühlschranks „Kristall 140“, der in Scharfenstein und damit ebenfalls im Erzgebirge hergestellt wurde. 1.350 DDR-Mark, fast zwei Monatslöhne, mussten für das Kühlgerät hingeblättert werden.

,Made in GDR‘ hielt oft länger als Vergleichbares aus dem Westen

„Mit dem Kauf einer Waschmaschine oder eines Kühlschranks, so verlangte der Staat, müsste sich der Konsument auf eine Nutzungsdauer von 25 Jahren verlassen können“, schreibt Grosch im Vorwort. Was unter anderem auch mit Blick auf den Lebensmittelzerkleinerer LZ 2000 Multiboy und das elektrische Rührgerät RG 28 bedeutet: „,Made in GDR‘ hielt oft länger als Vergleichbares aus dem Westen.“

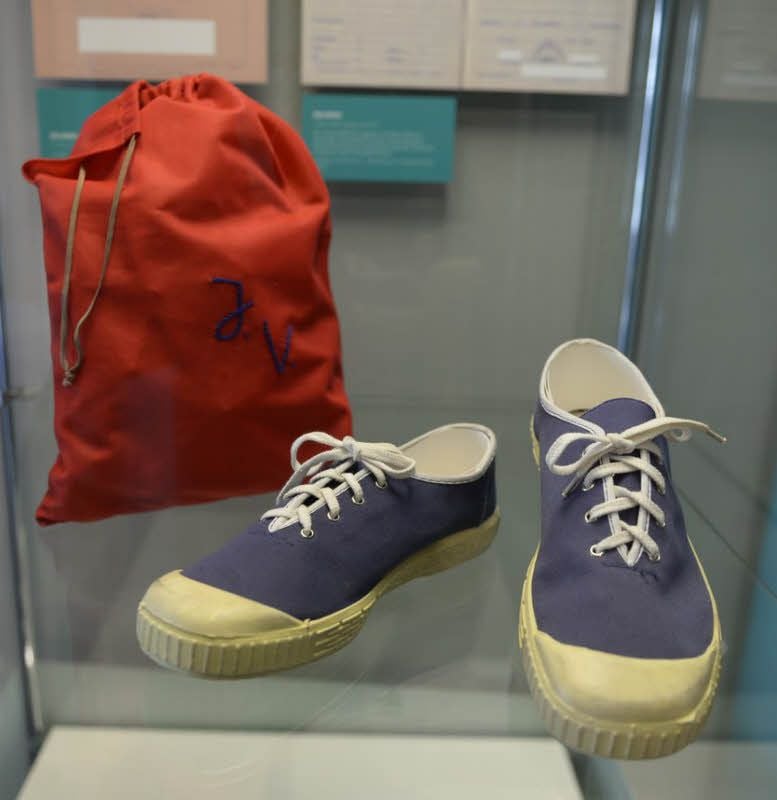

So teuer Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik zwischen Arkona und Zwickau auch waren, so preiswert waren jene schlichten Turnschuhe des DDR-Sportartikelherstellers Germina, die aus einer weißen Gummisohle und blauem Leinenstoff zusammengefügt waren - und auf deren Wiederkehr als Kult-Objekt man seit Jahren erstaunlicherweise vergeblich wartet.

Hergestellt im „VEB Vereinigte Hausschuhwerke Hartha, Werk Luckenwalde“ wurden die Leisetreter wegen ihres Preises von 4,45 Mark von der Jugend, die sie nicht zu tragen wünschte, als „Fünf-Mark-Flitzer“ verspottet. Ganz im Gegensatz zu den - nicht nur bei den als „Kunden“ bezeichneten Blues-Fans - überaus beliebten Römersandalen, die die DDR-Jugend „Jesuslatschen“ taufte. Diese wurden oft in Verbindung mit einem Beutel getragen, der aus Omas Wandbehang mit dem Motiv „Röhrender Hirsch“ genäht war.

Jeans, die in der DDR als „Nietenhosen“ firmierten: Wisent statt Wrangler

Doch nichts trugen die jungen Menschen im Osten lieber als Jeans, die in der DDR als „Nietenhosen“ firmierten und von Staatschef Ulbricht noch 1965 als Teil der imperialistischen Unkultur verdammt wurden. Auch wenn die Jugend später zwischen den DDR-Fabrikaten Boxer und Shanty, Goldfuchs und Wisent wählen konnte, hatte sie dennoch Sehnsucht nach US-Produkten wie Levi’s und Wrangler.

Da die große weite Welt dem DDR-Bürger verschlossen blieb, musste der im eigenen Land Nischen suchen, um dem grauen Alltag auf Zeit zu entfliehen. Der Urlaub war solch eine Möglichkeit. Camping bot eine kleine Freiheit hinter der Ostseedüne. Als Alternative zum FDGB-Ferienheimplatz und zum Bastei-Campinganhänger, auf den man fast so lange wie auf ein Auto warten musste, kam der Klappfix auf: Ein Anhänger mit aufklappbarem Wohnzelt für 3 400 DDR-Mark, den zu ziehen auch bescheiden motorisierten PKW gelang. Der Klappfix war begehrt, nicht nur im Honecker-Staat. „Insbesondere die campingbegeisterten Niederländer schätzten das vergleichsweise günstige Produkt aus der DDR“, weiß Grosch.

Auutodachzelt „Hotel Sachsenruh“ war in der Herstellung ein echtes DDR-Kind

Preiswerter, wenngleich auch weniger komfortabler konnte unterkommen, wer sich für die Erfindung von Gerhard Müller aus Limbach-Oberfrohna entschied: Der Sachse erfand das Autodachzelt, mit dessen Hilfe man bei Urlaubsreisen auf dem fahrbaren Untersatz nächtigen konnte.

Das im Volksmund auch „Hotel Sachsenruh“ genannte mobile Quartier war in der Herstellung ein echtes DDR-Kind: „Der Stoff für das Zelt kam aus der Lausitz, die Druckknöpfe aus Erfurt, die Reißverschlüsse aus Heiligenstadt und die Saugfüße aus Weißenfels“, so Grosch. Das Autodachzelt passte auf Trabant und Wartburg, die hier als Verschwundene ebenso vorgestellt werden wie Barkas und Robur, der kleinere Bruder des Lkw W 50, der freilich fehlt.

Ähnlich wie in den ebenfalls im Verlag Bild und Heimat erschienenen Büchern „Verschwundene Ort der DDR“ und „Verschwundene Arbeit“ werden hier Fotos aus Archiven und von Presse-Agenturen mit kurzen, manchmal vielleicht zu kurzen Texten erläutert. Andererseits wollen diese Publikationen keine Grundlagenwerke zur Wirtschafts-, Kultur- und Sozialgeschichte der DDR sein, sondern zuerst und vor allem an unsere kleine Welt von gestern erinnern. (mz)

Daniela Grosch: „Verschwundene Dinge der DDR“, Verlag Bild und Heimat, 111 Seiten, 12,99 Euro (Hier bei Amazon kaufen)