Stärker als der Hass Der 90-jährige Holocaust-Überlebende Shlomo Graber schreibt über seine Kindheit und Auschwitz

Halle (Saale) - Wenn er vor ein paar Jahren gefragt worden wäre, wie er die Lage der Welt beurteilen würde, hätte er ein überwiegend positives Urteil abgegeben, schreibt der in Basel lebende Maler und Publizist Shlomo Graber in einem Brief, den er seiner demnächst im Schweizer Riverfield Verlag erscheinenden Lebensgeschichte „Der Junge, der nicht hassen wollte“, beigelegt hat.

Die Emanzipation der Frau, Freizügigkeit für die Bürger, die weitgehende Herstellung gleicher Rechte für Farbige führt der Autor neben anderen als Gründe für seine damalige Zuversicht an, dazu das Scheitern des Kommunismus und das weitgehende Verschwinden des Antisemitismus.

Jetzt, zum Ende des Jahres 2016, fällt sein Befund ernüchtert aus: „Europa steht kurz vor dem Scheitern, in den USA übernimmt ein zorniger weißer Mann die Macht und der Terrorismus ist weltweit wieder auf dem Vormarsch.“ Schuld an all dem ist, so Graber, der Kapitalismus. „Das Profitdenken ist die oberste Maxime, die Menschlichkeit bleibt weitgehend auf der Strecke“, beschreibt er den Webfehler im gesellschaftlichen System. Speziell die Globalisierung habe sich „von einem Segen in ein Monstrum verwandelt“, die Unzufriedenheit vieler Menschen wachse entsprechend rasant, während die politischen Eliten den Kontakt zu ihren Bürgern verloren zu haben schienen.

Fast die gesamte Familie in Auschwitz umgekommen

Solche Sorgen treiben heute viele Menschen um, nur kommen sie dabei zu sehr unterschiedlichen Antworten, nicht selten sind sie von Neid und Hass dominiert. Shlomo Graber indes will sich seinen Glauben an das Menschliche im Menshen nicht nehmen lassen, was einen angesichts seiner Biografie fassungslos machen könnte.

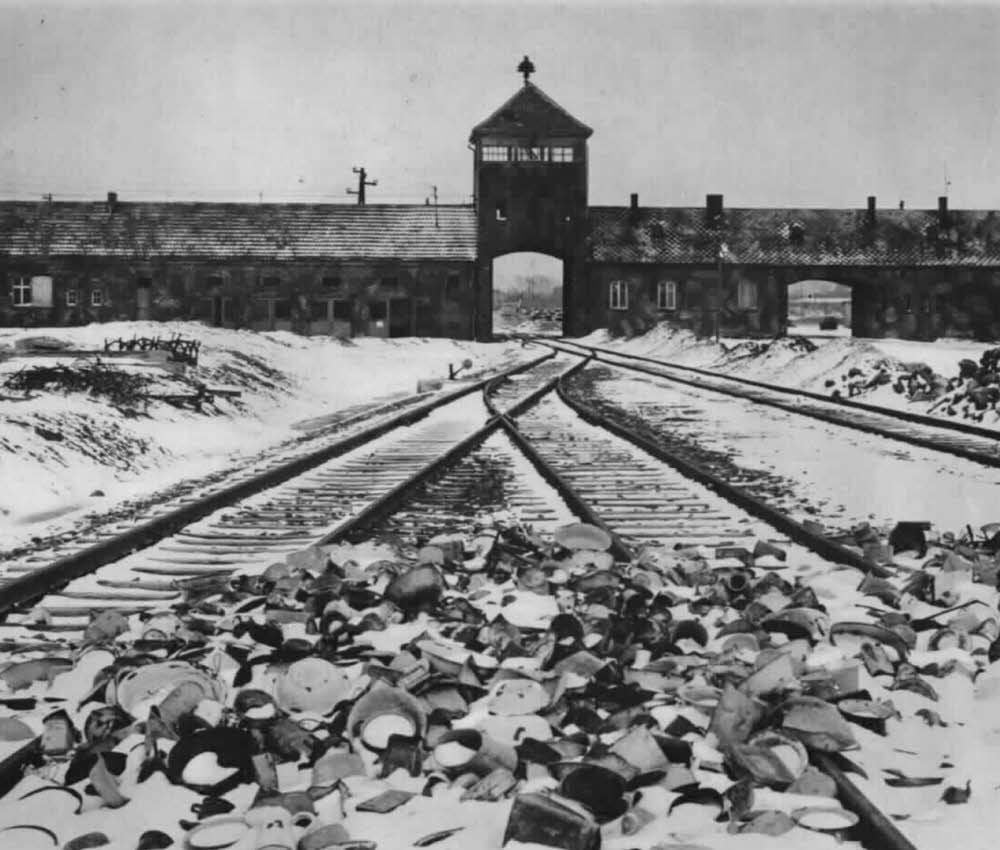

Die Familie des 90-jährigen Juden ist fast vollständig im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau umgekommen, nur sein Vater und er selbst konnten befreit werden. Graber hat drei Konzentrationslager und den Todesmarsch nach der sogenannten Evakuierung überstanden, er hat als junger Mann so viel Furchtbares erlebt, dass man die Geste der Versöhnung von ihm gewiss nicht fordern dürfte.

Aber trotz des erlittenen Leides durch die Deportation und den Verlust seiner Angehörigen hat sich Shlomo Graber, der 1948 nach Israel übersiedelte und seit 1989 in Basel lebt, genau dafür entschieden: Er will nicht hassen, damit er ein liebender Mensch sein kann. Und auch das Vertrauen gibt er nicht: Die meisten Menschen trügen die Fähigkeit in sich, Recht von Unrecht zu unterscheiden. Einen „moralischen Kompass“ nennt Shlomo Graber das, und man kann nur hoffen und auch streiten dafür, dass der Autor Recht damit behält.

Prägende Jahre mit dem strengen, aber auch feinfühligen Großvater

Denn immerhin hat dieser Kompass in der zur Menschheitskatastrophe führenden Hitler-Begeisterung vieler Deutscher schon einmal total versagt. Wenn Shlomo Graber in „Der Junge, der nicht hassen wollte“ seine überwiegend harmonischen Kindheitsbilder heraufziehen lässt, wirken diese Erinnerungen im Wissen um das grausame Ende des Friedens um so verletzlicher.

Da steht das Bild des Großvaters Izhak Silber, eines Respekt gebietenden, in der Gemeinde geachteten und liebevollen Mannes, in dessen Haus in Majdan (heute Maidan) in den Karpaten Shlomo Graber die ersten Jahre seines Lebens verbrachte. Heute gehört der Ort zur Ukraine, damals lag er auf dem Gebiet der Tschechoslowakei.

Erst als er fünf Jahre alt war, lernte der Junge seinen Vater kennen, von dem die Mutter sich kurz nach der Hochzeit getrennt hatte, weil sie von ihm betrogen worden war. Aber schließlich versöhnten sich die Eltern und zogen in die ungarische Heimat des Vaters.

Ohne diese prägenden Jahre mit dem strengen, aber auch feinfühligen Großvater, schreibt Graber, wäre er nicht der geworden, der er ist. Offen und sehr liebevoll beschreibt der Autor seine Kinderjahre - von der ersten Erfahrung des Dreijährigen, der ermahnt wird, weil er aus Neugier einen feinen Riss in der Wand mit einem Holzstöckchen vergrößert hatte, bis zu seiner ersten Begegnung mit der Liebe.

Eine köstliche Episode, in der Graber von einem Freund berichtet, der ihm, dem 13-Jährigen, den Weg zu einem um ein Jahr älteren Mädchen, einer Bäckerstochter namens Rose wies, die man einmal in der Woche in einem verlassenen Gehöft treffen könnte: „Glaub mir, Shlomo, die macht es mit allen!“ Und so hat er es denn, klopfenden Herzens, erfahren.

Shlomo Graber entschied sich gegen den Hass

Diese wohl erotische, aber zugleich so unschuldige Episode aus dem Sommer des Jahres 1939 steht im schärfsten Kontrast zu dem, was der Autor dann zu berichten hat. Als die Familie die berüchtigte Rampe von Auschwitz-Birkenau erreicht hatte, an der die „Selektionen“ durch die SS-Leute erfolgten, hat ihn seine Mutter fest umarmt: „Sei stark und lass keinen Hass in Dein Herz ... Liebe ist stärker als der Hass, mein Sohn ... vergiss das nie!“, sagte sie, erinnert sich Shlomo Graber. Dann nahm sie die Hölle in Empfang. Aber vergessen hat er die Worte der Mutter nicht.

Das blieb von ihr und den vier Geschwistern - außer dem Rauch aus den Schornsteinen und ein wenig Asche in den Krematorien, wie Graber schreibt. Er entschied sich gegen den Hass. Nach der Befreiung hat er in Görlitz einer jungen Deutschen und ihrer kleinen Tochter ein Stück Brot geschenkt. Seine Begleiter, ehemalige KZ-Häftlinge wie er, verstanden nicht, warum er das tat. Wenn er diesem Kind kein Brot gäbe, wäre er nicht besser als Hitler, hat Shlomo Graber den Männern gesagt.

Shlomo Graber: „Der Junge, der nicht hassen wollte“ (Paperback, 220 Seiten) erscheint demnächst bei Riverfield in Basel. Es basiert auf Grabers Autobiografie „Denn Liebe ist stärker als Hass“ aus dem gleichen Verlag. (mz)