Fotodienstleister aus Bitterfeld-Wolfen Fotodienstleister aus Bitterfeld-Wolfen: Das neue Bild von Orwo

Bitterfeld-Wolfen - Das erste, was man in dem Großlabor wahrnimmt, ist ein Surren - wie aus einem Bienenstock. Im Raum verteilt stehen drei Meter lange und ein Meter hohe Automaten. Auf kleinen Bildschirmen laufen unablässig Buchstaben- und Zahlenkolonnen. Sie stehen für Bilder. In den Entwicklern werden diese durch digitale Belichtung auf Papier gebannt und ausgegeben. Schier endlos reihen sich Fotos von Palmenstränden, schneebedeckten Bergen, Geburten, Geburtstagen, Fußballspielen und Hochzeiten. „20 000 Bilder schafft ein Automat pro Stunde“, sagt Jutta Soban, Leiterin der Qualitätskontrolle. Jährlich stellt Orwo Net aus Bitterfeld-Wolfen 380 Millionen Bilder her.

Zweitgrößter Foto-Dienstleister

Das Unternehmen hat sich damit zum zweitgrößten Foto-Dienstleister Deutschlands entwickelt. „Wir sind unseren Weg, alle Dienste rund ums digitale Bild anzubieten, konsequent gegangen“, sagt Gerhard Köhler. Der Orwo-Net-Chef ist passionierter Schachspieler, tritt privat auch gegen Schach-Großmeister Viktor Kortschnoi an. Mit Strategie und Taktik gelang es dem gebürtigen Ascherslebener auch, die einstige Weltmarke Orwo am Leben zu erhalten. Dieses Jahr hat die Marke 50-jähriges Jubiläum.

1909 gründet die Agfa AG die Filmfabrik Wolfen, 1936 wird dort der erste praktikable Farbfilm der Welt hergestellt. In Wolfen entsteht die Filmfabrik für Deutschland. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird der Betrieb zunächst sowjetisches Eigentum, bevor er ab 1954 unter VEB Film- und Chemiefaserwerk Agfa Wolfen firmiert. Agfa ist weiter Teil des Namens.

In der Historie der Filmfabrik Wolfen spiegelt sich ein Jahrhundert deutscher Geschichte.

1909: Die Filmfabrik Wolfen gehört seit ihrer Gründung zur Aktien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation (Agfa).

1925: Die Fabrik wird Teil der I.G. Farben und dort später Leitbetrieb für die Fotosparte.

1936: Die Filmfabrik stellt den ersten Mehrschichtenfarbfilm der Welt her, den Agfacolor neu.

1941: Der erste abendfüllende Film in Farbe „Frauen sind doch bessere Diplomaten“ mit Marika Röck und Willy Fritsch (Foto) wird auf Wolfener Film gedreht. Der Streifen wird vom Publikum als Sensation angesehen.

1943: Im Mai werden die ersten 250 Gefangenen aus dem Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück in das neu errichtete KZ-Außenlager Wolfen bei der I.G. Farben AG Filmfabrik gebracht.

1946: Der Betrieb geht in sowjetisches Eigentum über und wird die Fotoplionka Sowjetischen Aktiengesellschaft (SAG). In der Folge wird die Hälfte der Produktionsanlagen zur Farbfilmproduktion demontiert und nach Schostka (Ukraine) gebracht, um dort das Farbfilmwerk Nr. 1 der UdSSR zu errichten.

1954: Die Filmfabrik wird aus der SAG entlassen und firmiert nun unter VEB Film- und Chemiefaserwerk Agfa Wolfen.

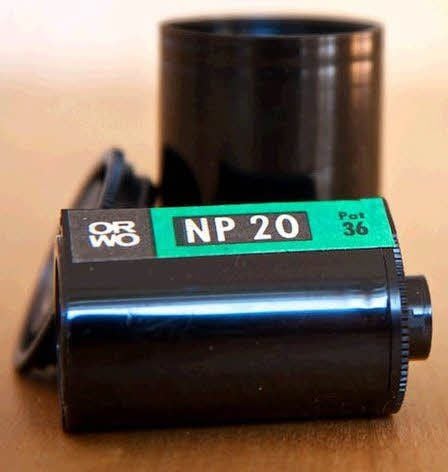

1964: Es erfolgt die Warenzeichenumstellung von Agfa auf Orwo (Original Wolfen).

1970: Wolfen wird Stammbetrieb des neuen Fotochemischen Kombinats. Dazu gehören unter anderem Werke in Dresden, Wernigerode, Calbe und Berlin.

1990: Das Kombinat wird aufgelöst, der Stammbetrieb in die Filmfabrik Wolfen umgewandelt.

1994: Die Privatisierung scheitert, der Betrieb wird liquidiert. Aus einem Teil entsteht die Orwo AG.

1997: Orwo meldet Insolvenz an. Aus Teilen entstehen Firmen wie Pixelnet und Filmotec.

2000: Pixelnet geht als erstes Unternehmen in Sachsen-Anhalt an die Börse.

2002: Pixelnet meldet wegen aufgelaufener hoher Verluste Insolvenz an.

2003: Aus Teilen von Pixelnet entsteht Orwo Net. (sth)

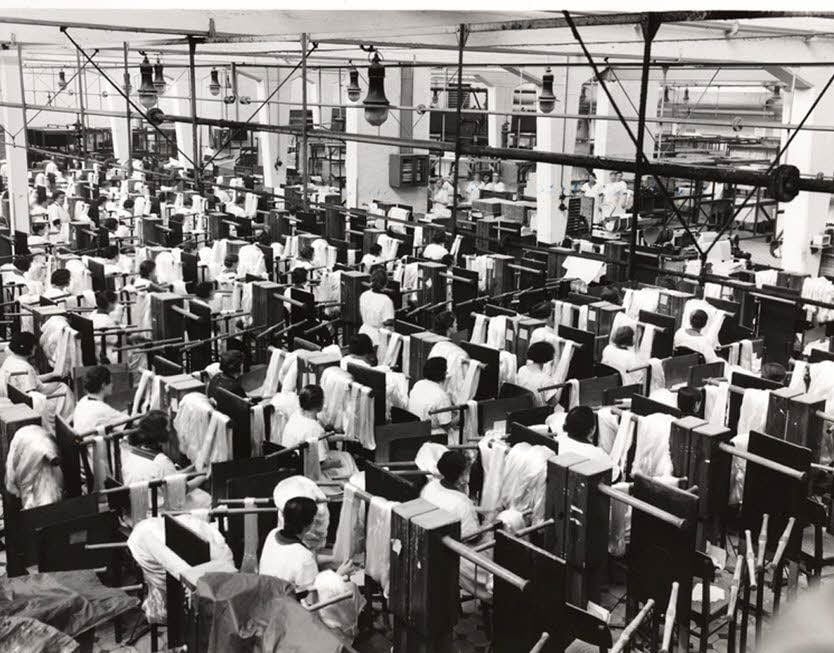

Trotz der Demontage großer Teile der Fabrik durch die Sowjets läuft die Produktion bald wieder auf Hochtouren.

Ost-West-Schulterschluss

Auch in Westdeutschland gibt es nach dem Krieg Agfa-Werke. Sie stellen Fotoapparate und Fotopapier her. Eine Filmproduktion muss in Leverkusen (Nordrhein-Westfalen) erst noch aufgebaut werden. „Es entsteht daher eine Kooperation“, erzählt Uwe Holz, Leiter des Industrie- und Filmmuseums Wolfen. „Der Westen liefert wichtige Rohmaterialien, im Gegenzug fertigt Wolfen Filme, die unter dem Namen Agfa auch im Westen verkauft werden.“ Nach Einschätzung von Holz ist der DDR-Führung dieser Ost-West-Schulterschluss ein Dorn im Auge gewesen. Sozialistische Betriebe sollen nicht von westlichen Zulieferern abhängig sein. Daher wird eine Selbstversorgung aufgebaut. Umgekehrt ist Agfa West zunehmend mit der Qualität von Agfa Ost unzufrieden. „1963 wird die Kooperation einvernehmlich aufgelöst“, sagt Holz. Die DDR verkauft die Rechte an der Marke Agfa für 1,4 Millionen sogenannte Valutamark.

Lesen Sie auf der nächsten Seite, was Orwo mit der Fußball-WM 1970 in Mexiko verbindet.

Erheblich mehr Geld steckt man in die Etablierung der neuen Marke Orwo (Original Wolfen). Diese wird 1964 aus der Taufe gehoben. „Umgerechnet rund 40 Millionen D-Mark werden investiert, um Orwo bekanntzumachen“, erzählt Anita Grünewald, die einst in der Werbeabteilung des Kombinates arbeitete. Es sei die teuerste Kampagne gewesen, die je ein DDR-Betrieb durchführt. Geworben wird nicht nur im Ostblock, sondern unter anderem auch in Indien und Brasilien. Bei der Fußball-WM 1970 in Mexiko sind nicht Kodak oder Fuji an der Werbebande zu sehen, sondern Orwo.

„Die Filmfabrik Wolfen hatte mit 30 bis 40 Mitarbeitern die zweitgrößte Werbeabteilung in der Republik“, erinnert sich Grünewald - nur Carl Zeiss Jena hatte mehr. Im Ostblock wird fast nur mit Orwo geknipst und gedreht, in Indien setzt Bollywood auf Orwo - doch der ganz große Durchbruch weltweit bleibt aus. Denn bei der Anwendung neuer Technologien fällt die Filmfabrik mit 20 000 Beschäftigten ab den 60er Jahren zurück. Die Konkurrenz entwickelt qualitativ bessere Filme und Verfahren, die eine schnellere Entwicklung erlauben. Ein Umstieg auf die neue Technik würde 100 Millionen Mark kosten. Weitaus mehr müssten noch die russischen Film-Abnehmer in die Umrüstung ihrer Labore stecken.

Kein grünes Licht für die Wolfener

Von der politischen Führung bekommen die Wolfener daher kein grünes Licht. Der frühere Orwo-Mitarbeiter und heutige Orwo-Net-Sprecher Lothar Schwarz sagt rückblickend: „Wir sind zur Wende mit einem Zweitaktmotor gegen Wettbewerber mit Viertaktmotor angetreten.“ Auch in der Filmbranche funktionierte dies nicht. Einige Firmen, die nicht im klassischen Filmgeschäft tätig waren, spalteten sich erfolgreich ab. 1994 wird Orwo abgewickelt. 2002 geht die zweite Nachfolgefirma, Pixelnet, das erste börsennotierte Unternehmen Sachsen-Anhalts nach der Wende, pleite. Die Marke Orwo droht zu verschwinden.

Doch Gerhard Köhler setzt auf ein neues Geschäftsmodell: digitale Fotografie. Er zieht in das große Orwo-Gebäude, mit einer überdimensionierten Filmrolle an der Fassade, in der Edisonstraße ein. Der Bau ist für die anfangs nur 40 Mitarbeiter zählende Belegschaft viel zu groß, beherbergt allerdings ein modernes, digitales Fotolabor. „Unser großer Vorteil war, dass die digitale Fotografie gerade ihren Siegeszug antrat“, erklärt Köhler. Im Jahr 2000 habe die analoge Fotografie in Deutschland ihren Höhepunkt erreicht. Danach sei es in kürzester Zeit rasant bergab gegangen, umgekehrt boomt das digitale Geschäft. „2003 gab es in Deutschland noch 45 Großlabore“, so Köhler. Die wenigsten hatten allerdings in digitale Technik investiert. Heute sind nach seinen Worten nur noch acht moderne Labore übrig geblieben. Orwo Net bietet seine Dienstleistungen über die eigenen Internetseiten Pixelnet und Foto Quelle an, arbeitet aber auch für große Drogerie- und Einzelhandelsketten. Der Wettbewerb ist hart, die Gewinne in dem Massengeschäft klein.

Lesen Sie auf der nächsten Seite, welche Visionen der Vorstand hat.

Das Unternehmen investierte nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren 60 Millionen Euro - vor allem in neue Technik. 2008 wurde ein Labor in Dänemark hinzugekauft, später die Marke Foto Quelle übernommen. Der Umsatz hat sich seit dem Start verzehnfacht und liegt bei mehr als 44 Millionen Euro. Doch nur noch etwa die Hälfte der Erlöse des Unternehmens mit heute 330 Mitarbeitern entfällt auf die reine Entwicklung von Bildern. Immer wichtiger wird etwa das Drucken von Fotobüchern.

Umsatz soll verdoppelt werden

In einer neu gebauten Halle stehen Digitaldrucker in Reihe, über Förderbänder laufen bedruckte Seiten durch den Raum. Dazwischen stehen Orwo-Mitarbeiter. Sie überwachen die Herstellung und rüsten Maschinen für den nächsten Auftrag um. „Über spezielle Programme können die Kunden ihre Bilder selbst zu einem Fotobuch zusammenstellen“, sagt Qualitätsleiterin Soban. Dies werde immer häufiger genutzt. Beispielsweise erhielten die Gäste einer Familienfeier später auch noch ein Fotobuch mit den schönsten Bildern. Der Erfolg hängt nach Angaben von Köhler dabei in hohem Maß von den Programmen ab, mit denen die Kunden ihre Bücher im Internet gestalten: „Je benutzerfreundlicher die Software ist, je mehr Menschen wenden sie an.“ Orwo Net benötigt daher gut ausgebildete Software-Entwickler, findet diese aber nur schwer. „Wir würden sofort fünf bis sechs Programmierer einstellen“, sagt der Firmenchef.

Aus dem einstigen Filmriesen Orwo ist ein Mittelständler geworden, der digitale Bilder entwickelt, aber auch Fotobücher druckt und mit der Verwaltung von riesigen Foto-Datenbanken zum Software-Haus wird. Orwo-Net-Chef Köhler will den Umsatz in den kommenden Jahren um jährlich fünf bis 20 Prozent steigern. „Dies wollen wir aus eigener Kraft, aber auch durch Zukäufe schaffen.“ Die Vision des Vorstands ist es, den Umsatz in fünf Jahren zu verdoppeln. Dem Strategen ist dabei durchaus bewusst, dass es dabei Rückschläge geben kann. „Wir müssen darauf achten, technologische Trends frühzeitig zu erkennen und umzusetzen.“ Aus der Geschichte von Orwo hat Köhler gelernt. (mz)