Wissenschaft Wissenschaft: Forscher finden Leben in Darwins altem Saharastaub

Oldenburg/Berlin/dpa. - In dem miteinem Korken verschlossenen Glas aus der Sammlung des BerlinerMuseums für Naturkunde findet sich puderfeiner rötlicher Staub, dender Begründer der Evolutionslehre (1809-1882) von den Segeln seinesForschungsschiffes «Beagle» gefegt hatte. Der Staub stammt aus demWesten der Sahara und wurde mit dem Wind über den Atlantik bis aufdas Schiff geweht. Mehr als ein Jahrhundert später wurden nun darinzahlreiche lebende Keime nachgewiesen. Das berichtet eine Gruppe umAnna Gorbushina vom Institut für Mikrobiogeochemie an der UniversitätOldenburg im Journal «Environmental Microbiology» (Bd. 9, Nr. 12, S.2911).

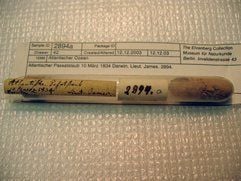

Die Proben wurden damals in Glasgefäßen sicher verschlossen und anden Berliner Naturforscher Christian Gottfried Ehrenberg (1795-1876)gesendet. Ehrenberg war als Mediziner, Zoologe und Botaniker tätigund einer der vielseitigsten und fruchtbarsten Naturforscher des 19.Jahrhunderts.

Die nun präsentierten Daten zeugten davon, dass der Staubtatsächlich aus der Wüste und nicht aus der Karibik stamme, berichtetCo-Autor Professor Hans-Jürgen Brumsack von der UniversitätOldenburg. Inzwischen ist bekannt, dass der Wind große Mengen Staubaus der Sahara über den Atlantischen Ozean trägt und damit einenBeitrag zur Versorgung des Wassers mit Nährstoffen leitet.«Wahrscheinlich gehen sogar große Algenblüten auf den eisenhaltigenStaub zurück», sagt Brumsack. Die von der Sahara ausgehendenStaubstürme können mitunter so viel Material durch die Luft tragen,«dass man die Hand nicht mehr vor Augen sieht».

Die Forschergruppe öffnete nur wenige historische Proben der«offensichtlich unersetzlichen Ehrenbergschen Sammlung». Und dies seiüberhaupt nur deshalb zulässig gewesen, weil die inzwischen zurVerfügung stehende Analysetechnik einen riesigen Wissenszuwachs habeerwarten lassen: «Wir hatten den Eindruck, dass dies der Fall war undhaben unter keimfreien Bedingungen Proben genommen», erklärt dieGruppe.

Sie verteilte den historischen Staub in winzigen Mengen - beimsterilen Wiegen von weniger als 50 tausendstel Gramm (50 Milligramm)wäre jeder Lufthauch verheerend gewesen - auf verschiedeneNährmedien. Damit wollten sie die lange Zeit überlebensfähigenSporen, Dauerformen von Bakterien, wieder keimen lassen. Undtatsächlich: Darwins weit gereister Saharastaub birgt Leben. DieBakterien wachsen und bilden zahlreiche Kolonien.

Um sicher zu sein, dass die Keime nicht mit dem «zeitgenössischen»Staub des Berliner Museums ins Reagenzglas gelangt waren,betrachteten die Wissenschaftler viele Proben beiderlei Herkunftunter mehreren starken Mikroskopen. Das Resultat: Der moderne Schmutzwar mit zahlreichen Pollen behaftet, der alte nicht - er war alsoüber die Jahrzehnte sicher verwahrt und vor Kontamination verschontgeblieben.

Selbst in den ältesten Proben der Sammlung - datiert aufs Jahr1812, gesammelt auf der Karibikinsel Barbados - steckte noch Leben,heißt es in dem Journal. Gorbushina und ihre Kollegen wiesen miteiner Genanalyse insgesamt 17 verschiedene Bakterienarten nach. Auchzwei Pilzarten fanden sich in den historischen Proben. Von denenhatte Ehrenberg (1795-1876) im Jahr 1851 geschrieben, dass dieWissenschaft sie wahrscheinlich noch in 100 Jahren so interessantfinden werde, um darin nach Leben zu suchen. Jetzt hat sich seineVorhersage also erfüllt.

Ehrenberg war von 1842 bis 1867 Sekretär der physikalisch-mathematischen Klasse der Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Nachseinem Tod ging seine Sammlung, die rund 40 000 mikroskopischePräparate, 3000 Handzeichnungen und 1000 Briefe enthielt, an dasBerliner Museum. Charles Darwin hat die vielfach und zweifelsfreibelegte Theorie von der Evolution der Arten begründet und wurde damiteiner der größten Naturwissenschaftler aller Zeiten.

(Fachartikel-Identifikationsnummer:DOI: 10.1111/j.1462-2920.2007.01461.x)