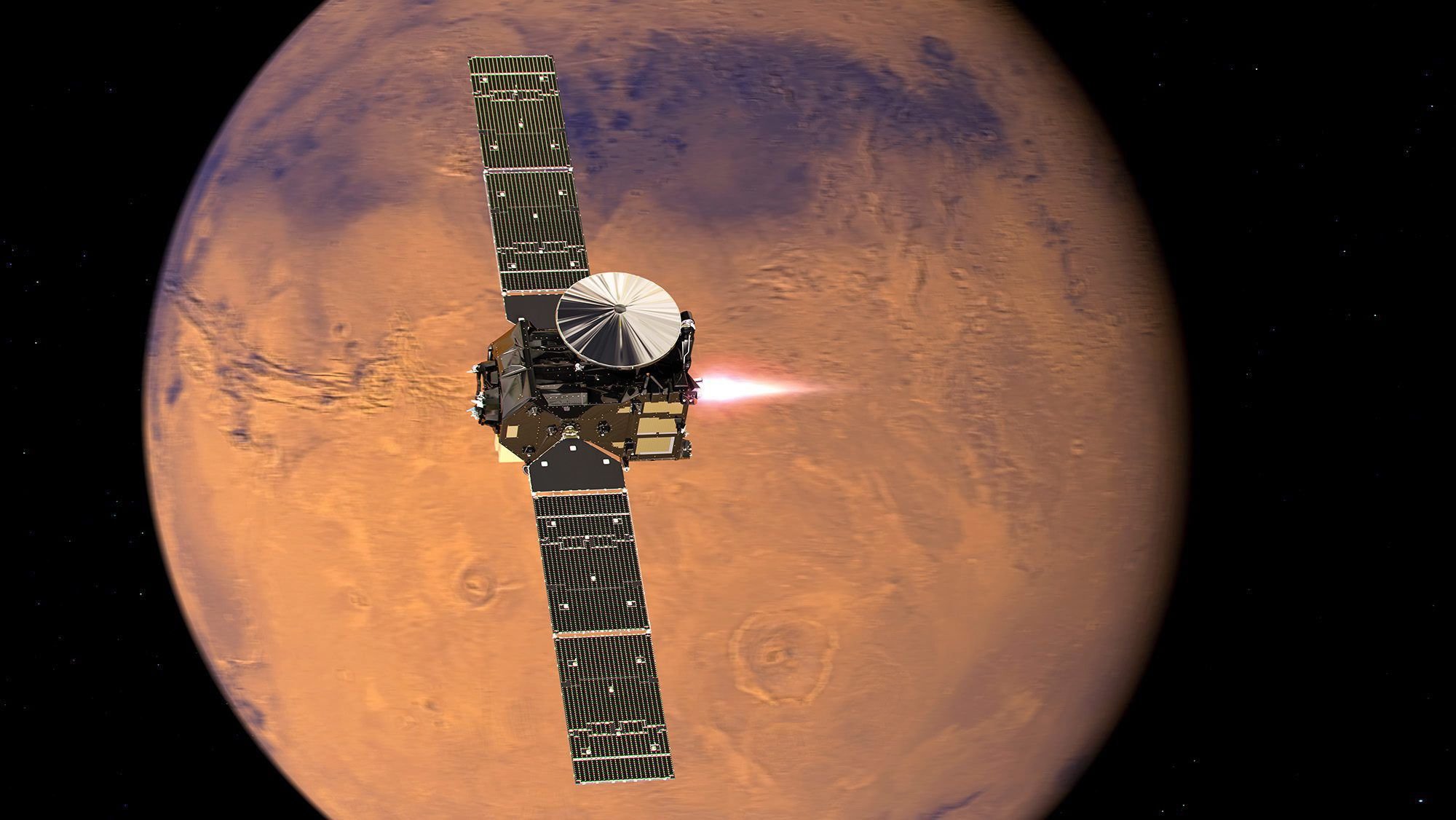

Weltraumforschung Weltraumforschung: Das Landemodul Schiaprelli ist im Anflug auf den Mars

Köln - Es waren lange, quälende Minuten am Sonntagnachmittag – in Köln, in Darmstadt, in vielen Forschungseinrichtungen in Europa und ebenso in Russland. Es dauert eben seine Zeit, bis ein Signal aus rund 500 Millionen Kilometern Entfernung die Erde erreicht. Die erlösende Nachricht kam gegen 17.30 Uhr: Das Landemodul Schiaparelli hat sich erfolgreich vom Orbiter TGO getrennt, der ab 2017 in einer Mars-Umlaufbahn nach Spurengasen sucht – der erste große Schritt für eine erfolgreiche Landung auf dem Mars ist geschafft.

Investitionen von rund einer Milliarde Euro

Am Mittwochabend (19. Oktober) soll Schiaparelli auf der Marsoberfläche landen, damit wäre die erste Stufe der gemeinsamen Marsmission ExoMars der europäischen Raumfahrtagentur ESA und der russischen Weltraumbehörde Roskosmos geschafft. Erst 2020 soll die Landung eines europäisch-russischen Mars-Rovers der Mission ExoMars die Krone aufsetzen – sofern die ESA-Mitgliedstaaten und die russische Regierung dafür Mittel bewilligen.

Bislang haben ESA und Roskosmos jeweils rund eine Milliarde Euro in das Projekt investiert, doch nun müssen die ESA-Mitgliedstaaten weitere rund 300 Millionen Euro freigeben. Die für 2018 geplante Landung des Rovers wurde verschoben, denn auch Roskosmos wurde im Frühjahr der Etat gekürzt – betroffen ist auch die Raumstation ISS.

Dennoch ist die Begeisterung groß für ExoMars – kurz für „Exobiologie auf dem Mars“. 2003 war die Marslandung der ESA-Sonde Beagle 2 gescheitert, nun hoffen beide Agenturen, dass die Mission gelingt und Erkenntnisse zu früherem Leben auf dem roten Planeten zutage fördert. Das ist durchaus wörtlich zu nehmen – Nasa-Rover haben nur an der Oberfläche gekratzt, der europäisch-russische Rover soll bis zu zwei Meter tief bohren. Denn falls Wasser, Eis oder biologische Spuren da sind, davon gehen Wissenschaftler aus, dann nur unter der Oberfläche.

Demonstration des Könnens

Auch Kölner Forscher im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) stehen in diesen Tagen unter Hochspannung: Dr. Ali Guelhan hat mit seinem Team Messsonden für das Landemodul Schiaparelli gebaut, seine Kollegin Dr. Petra Rettberg hat dafür gesorgt, dass jedes einzelne Teil des Moduls frei von irdischen Bakterien, Viren oder Schmutzteilchen ist.

Schiaparelli – nach dem italienischen Astronomen Giovanni Schiaparelli benannt, weil Italien federführend beim Bau war – ist eigentlich ein Demonstrationsobjekt: Das Landemodul soll beweisen, dass ESA und Roskosmos technologisch für die Mars-Eroberung per Rover gerüstet sind. Parallel sammelt Schiaparelli Daten während des nur sechs Minuten langen Landeanflugs aus 121 Kilometer Höhe. Integrierte Kameras schießen Fotos von der vorgesehenen Landeregion für den Rover.

Naturkork sorgt für Leichtigkeit

Dr. Ali Guelhan, Leiter des Instituts für Aerodynamik und Strömungstechnik beim Kölner DLR, hatte ein ganzes Bündel von Problemen zu lösen, um seine Nutzlast „Comars“ reisefertig zu machen: „Wir mussten extrem beim Gewicht sparen, jedes Gramm kostet viel Geld. Die Sensoren müssen extreme Temperaturschwankungen aushalten und dennoch funktionieren – innerhalb von Millisekunden während des Anflugs.“

Beim Eintritt in die Mars-Atmosphäre entstehen am Landemodul Temperaturen von plus 5000 bis 6000 Grad Celsius, und der durch Gas verursachte Strahlungswärmestrom kann am hinteren Hitzeschild weit heißer sein als vorn. Dieser Effekt lässt sich schwer berechnen oder simulieren, deshalb soll „Comars“ messen – Sicherheit für den Mars-Rover.

Drei Sensoren und ein Radiometer, die in Köln entwickelt und gebaut wurden, erfassen Druck, Temperatur, Gesamtwärme- und Strahlungswärmestrom. „Das Ausgangsmaterial der Hitzeschilde ist Naturkork“, berichtete Guelhan, „weil er extrem leicht ist.“ Guelhan ist stolz, dass er die ESA-Vorgabe von zwei Kilogramm Gewicht und sieben Watt maximaler elektrischer Leistung für Comars unterboten hat. Das sei, sagt der Forscher, auch der hauseigenen Werkstatt im Porzer DLR zu verdanken, deren Techniker das Titangehäuse samt aller Elektronik auf nur 1,7 Kilogramm brachten.

Kampf den Keimen

Bevor Guelhans hochempfindliche Sensoren allerdings in den Schiaparelli-Lander verbaut werden konnten, mussten sie – wie alle anderen Nutzlasten – die Prozedur durchlaufen, die Dr. Petra Rettberg entwickelt hat. Die Leiterin der Arbeitsgruppe Astrobiologie hat ihr Büro zwei Häuser neben Guelhan und sorgte dafür, dass ExoMars eine saubere Mission ist. Sie hat Schiaparelli bis zum Startplatz im russischen Baikonur begleitet. „Dort hatten wir ein Labor, haben kontrolliert bis zur letzten Sekunde, bis die Rakete für den Start am 14. März geschlossen wurde.“ Denn eine „saubere Mission“ bedeutet, dass sämtliche Bauteile, Sensoren, Kabel, Kameras, die in die Mars-Atmosphäre eintauchen, so gut wie keimfrei sind. Guelhans Sensoren wurden in einem Ofen stundenlang bei 125 Grad „gebacken“, so wird ein Großteil der Mikroorganismen abgetötet.

Danach wurden Proben „ausgebrütet und auf Keime getestet. Erst dann konnte Comars im Landemodul verbaut werden. „Der Mensch ist das größte Problem“, sagte Rettberg, „wir sind alle völlig besiedelt von Mikroorganismen. Damit wir die nicht hochschicken, mussten wir alle Beteiligten schulen.“ Die Astrobiologin: „Viele Pannen geschehen fast unbewusst, beispielsweise, wenn jemand mit sterilen Handschuhen arbeitet und sich dann die juckende Nase kratzt.“ Rettbergs Sorgfalt und die aller Mitarbeiter, die in Reinräumen vermummt mit ExoMars-Teilen hantierten, sind entscheidend für den Erfolg des Besuchs auf dem Planeten. Rettberg: „Wir wollen die Mars-Forschung ja nicht ruinieren, weder jetzt noch später.“ Denn letztlich geht es um die Frage, ob es Leben auf dem Mars gab oder gar noch gibt und was das für die Menschheit heißt.