Wendezeit Wendezeit: Bilder mit Sprengkraft

LEIPZIG/MZ. - "Aber wir haben uns nicht getraut, unsere Kameras auszupacken", sagt Siegbert Schefke. "diese Schmach sollte uns nicht nochmal passieren."

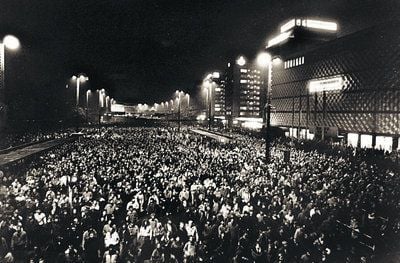

Und es klappt. Leipzig, 9. Oktober 1989: Über den Innenstadtring ziehen 70 000 Menschen, fordern offene Grenzen, Meinungsfreiheit, Demokratie. Es ist die bisher größte Montagsdemonstration in der Stadt. Siegbert Schefke und sein Freund Aram Radomski beobachten sie von oben: Vom Turm der Reformierten Kirche aus filmen die beiden Ostberliner Bürgerrechtler die Menschenmassen. Und liefern dem Westfernsehen so die ersten Bilder von den Leipziger Montagsdemos.

Es sind Bilder mit Sprengkraft, die um die Welt gehen. Am Dienstagabend laufen sie in den "Tagesthemen", dann auf allen Kanälen. Ulrich Schwarz, der für den "Spiegel" aus der DDR berichtet, hat das Band in den Westen geschmuggelt. Heimlich, seine Akkreditierung gilt nur für Ostberlin, setzt er sich am Dienstag in den Zug und fährt nach Leipzig. Sie treffen sich in einem Hotel. "Schwarz hat die Kassette in seine Unterhose gesteckt und ist so nach Westberlin gefahren", erinnert sich Schefke. "Tagesthemen"-Moderator Hajo Friedrichs spricht am Abend von einem "italienischen Team", das die Bilder aufgenommen habe.

20 Jahre später ist Siegbert Schefke wieder in Leipzig. Er steht in der 5. Etage des MDR-Hochhauses, sein Blick geht über die Stadt, die er zu seinem Lebensmittelpunkt gemacht hat. Für ARD aktuell arbeitet der 50-Jährige als Kameramann. "Wir haben damals Zeitgeschichte geschrieben", sagt er ganz nüchtern, in seiner bedächtigen Art. Bei anderen würde man denken, da haut jemand ja mächtig auf den Putz. Bei ihm klingt es ganz selbstverständlich. Weil es eben so war. Und dann sagt er noch einen Satz, der so klingt, als sei diese Zeitgeschichte eher zufällig geschrieben worden: "Manchmal muss man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein."

Aber zufällig war es nicht. "Es war", sagt Schefke, "generalstabsmäßig geplant". Er weiß, dass die Stasi seine Wohnung im Ostberliner Bezirk Prenzlauer Berg beobachtet. Also nimmt er am Morgen jenes 9. Oktober den Weg übers Dach, läuft über die zusammenhängenden Dachböden in ein anderes Haus, steigt zu Radomski in ein Auto, sie fahren nach Leipzig. Die Stasi-Spitzel fallen derweil auf Zeitschaltuhren herein: Die lassen in der Wohnung das Licht, Radio und Fernseher an- und ausgehen. Als ob jemand zu Hause wäre.

In Leipzig legen sich Schefke und Radomski zunächst in einem Hochhaus auf die Lauer. Doch der Hausmeister durchschaut sie, jagt sie davon. Also weichen sie auf die Kirche aus. "Der Pfarrer hat nur kurz gezögert, als wir gebeten haben, zum Filmen auf den Turm steigen zu dürfen, weil das ein sicherer Ort ist." Die Aktion glückt, die Stasi bekommt nichts davon mit.

Dennoch lässt Siegbert Schefke die Angst nicht los. Die Angst vor allem, dass es zu einem Blutbad kommen könnte. Schon eine Woche zuvor hatte die Staatsmacht Demonstranten niedergeknüppelt, an diesem 9. Oktober sind Kolonnen von Militärtransportern auf dem Weg nach Leipzig. Dort macht das Wort von der "chinesischen Lösung" die Runde.

Doch zum Glück bleibt alles friedlich. Und vier Wochen später fällt die Mauer.

Noch später, 1992 oder 1993, erhält Siegbert Schefke seine Stasi-Akten. 5 000 Seiten über "Satan". So heißt der "Operative Vorgang", den Mielkes Leute über ihn angelegt haben. Ein bezeichnender Name, einer, aus dem deutlich wird: Den müssen wir ernst nehmen. Kein Wunder: Seit 1987 dreht Schefke - zusammen mit Radomski - heimlich mehr als 30 TV-Beiträge für ARD und ZDF. "Video-Desperados" nennt eine Wochenzeitung nach der Wende die beiden. Ihre Themen: Umweltzerstörung, der Zerfall der Städte oder die Skinhead-Szene - "alles, was die da oben geärgert und den normalen Bürgern Mut gemacht hat".

So decken sie Missstände auf in der DDR und schlagen der Stasi dabei immer wieder ein Schnippchen. "Natürlich wussten die, woher die Bilder kamen." Schefke ist sich da ganz sicher. Sie haben ihn verhört. Sie haben ihm die Ausreise angeboten, das Auto wartete vor der Tür, der Pass lag auf dem Tisch, nur sein Foto fehlte noch. "Da habe ich gedacht, wenn es soweit ist, dann bleibe ich erst recht hier." Verhaftet haben sie ihn nie. Warum, das kann Siegbert Schefke nur vermuten: "Mit meinen Kontakten haben sie das wohl nicht riskieren wollen." Wäre er in den Knast gewandert, die ARD hätte einen Film über ihn gebracht, der Spiegel eine Geschichte, sagt er. Man stelle sich die Schlagzeilen und die diplomatischen Verwicklungen vor, hätte die DDR jemanden inhaftiert, der - wenn auch nur inoffiziell - für das westdeutsche Fernsehen arbeitete.

Im Frühjahr 2009 begegnet Siegbert Schefke zum ersten Mal "seinem" Stasi-Offizier, jenem Mann, der sich drei Jahre lang ausschließlich mit ihm beschäftigte, mit OV "Satan". "Herr Schefke, Sie waren der Cleverste von allen", hat der Offizier ihm gesagt. Schefke erzählt es mit Genugtuung in der Stimme. Was hat er empfunden bei dem Treffen, das auf Initiative des anderen zustande kam? Hass? "Nein", sagt Schefke, "ich kannte den ja nicht, da kann ich keinen Hass empfinden." Es mag seltsam klingen, aber es war, sagt er, einfach die Begegnung zweier DDR-Biographien, wie sie unterschiedlicher nicht hätten ausfallen können. Der eine, der seinen Staat verteidigen wollte. Und der andere, der letztlich mit dazu beigetragen hat, eben diesen Staat zu beseitigen.

Am Freitag, dem 20. Jahrestag jener denkwürdigen Montagsdemonstration vom 9. Oktober 1989, wollen sie groß feiern in Leipzig. Die Kanzlerin und der Bundespräsident werden sprechen. Am Abend wird es ein "Lichtfest" geben, mit Licht-, Ton- und Videoinstallationen entlang der damaligen Demoroute. Bürger können Kerzen entzünden, die den Schriftzug "Leipzig '89" formen. Kritiker schmähen das Programm als Event, als bloßes Marketinginstrument, um Gäste in die Stadt zu locken. "Quatsch", nennt Siegbert Schefke solche Einwände. Man solle doch erst einmal abwarten, es sei doch verständlich, dass die Leipziger etwas Besonderes bieten wollten an diesem Tag.

Er selbst wird auch dabei sein, auf seine Weise, wie vor 20 Jahren: Am Vormittag wird Siegbert Schefke in einer Schule erzählen, wie das damals war in Leipzig und in der DDR.