Universität Halle Universität Halle: Intelligente Flugzeugbauteile

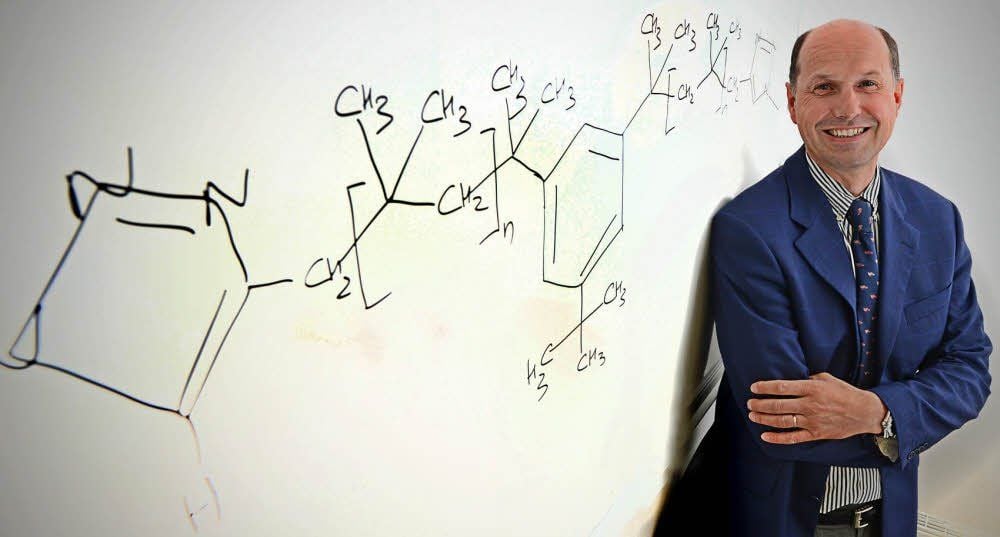

Halle/MZ - Mit Zauberei habe das Vorhaben nichts zu tun, sagt Wolfgang Binder. Dennoch, das von der Europäischen Union geförderte Projekt, an dem der Professor für Makromolekulare Chemie der Universität Halle beteiligt ist, klingt ein wenig nach Magie. Die zehn beteiligten Projektpartner wollen selbstheilende Materialien für den Flugzeugbau entwickeln. Kleine Risse, die durch Belastung entstehen, sollen schon während des Fluges wieder „zusammenwachsen“ können. Dies soll für mehr Sicherheit im Flugverkehr sorgen und Flugzeugbauteile langlebiger machen.

Wie Materialien, in diesem Falle Polymere, sich selber heilen können, ist im Prinzip schon bekannt. In Halle arbeitet man hier mit zwei verschiedenen Konzepten. „Das erste Konzept funktioniert mit Polymeren, deren Molekülketten nach einem Riss des Materials selbstständig wieder ineinanderfließen“, erklärt Binder. Und das ohne ein mechanisches Eingreifen von außen oder eine erhöhte Temperatur, also tatsächlich selbstheilend. „Im Labor funktioniert diese Selbstheilung bei Raumtemperatur. Für den Einsatz in Flugzeugbauteilen muss diese Reaktion allerdings auch bei niedrigeren Temperaturen ablaufen, damit auch während des Flugs kleinere Schäden behoben werden“, sagt Binder.

Junges Forschungsgebiet - Großer Markt

Das zweite Konzept, an dem in Halle gearbeitet wird, basiert auf einer Art Zwei-Komponenten-Klebstoff, der in ein Polymer eingebracht wird. „Die beiden Komponenten sind dabei in Kapseln verpackt. Wird das Material beschädigt, platzen die Kapseln an der Schadstelle, die beiden verschiedenen Stoffe werden frei, bilden ein Netzwerk und heilen den Schaden“, sagt Binder. Auch hier ist keine Kraft- oder Temperatureinwirkung von außen notwendig, außer die Kräfte, die bei der Beschädigung des Materials wirken. Das Konzept hat allerdings einen Nachteil: Mit jedem Riss werden Kapseln unwiederbringlich verbraucht. An ein und derselben Stelle kann ein Schaden deshalb nur einmal repariert werden.

Selbstheilende Materialien seien ein relativ junges Forschungsgebiet, erklärt Binder. Seit gut zehn Jahren nehme die Arbeit daran Fahrt auf. Er selbst befasst sich seit rund fünf Jahren mit dem Thema. „Bisher wurde mechanische Belastung, die auf Materialien wirkt, immer nur negativ gesehen. Heute versucht man, den mechanischen Stress auf das Material in eine chemische Reaktion umzusetzen, also für sich zu nutzen“, erklärt Binder. Den selbstheilenden Materialien werde ein großer Markt vorhergesagt, so der Chemiker. Neben dem Flugzeugbau sei ein Einsatz in der Automobilindustrie oder auch bei medizinischen Implantaten denkbar. „Der Einsatz selbstheilender Materialien ist im Prinzip bei allen Arten von mechanisch belasteten Kunststoffen denkbar“, so Binder.

Die im aktuellen EU-Projekt zu entwickelnden Materialien müssen aber nicht nur selbstheilend sein, sondern auch allen anderen Eigenschaften für den Flugzeugbau entsprechen: Widerstandsfähigkeit gegen Feuer, Beständigkeit gegen Oberflächenbeschädigungen und elektrische Leitfähigkeit. Innerhalb der Projektlaufzeit hoffen die Kooperationspartner eine sogenannte „first-line“-Produktion zu erreichen, also eine kleine Produktionslinie von Flugzeugbauteilen, die getestet werden können.