Per Ferndiagnose Studie Charité Berlin: Fontane-Studie überwacht Patienten - Chance für Telemedizin?

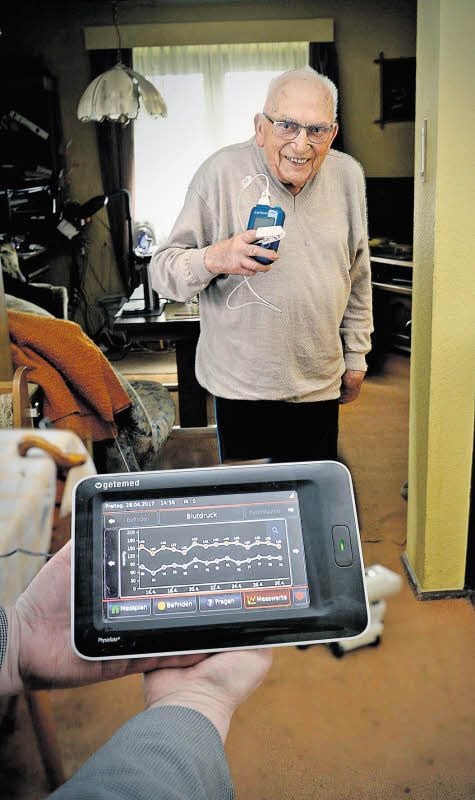

Berlin/Sachsen-Anhalt - Für Harri Schmidt ist es ein morgendliches Ritual wie das Duschen und das Zähneputzen. Der 87-Jährige, der an einer schweren Herzschwäche leidet, stellt sich auf die Waage, misst seinen Blutdruck und fertigt ein EKG an.

Die Messwerte schickt der Görziger (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) über eine Sendestation an das etwa 160 Kilometer entfernte Zentrum für kardiovaskuläre Telemedizin (TMZ) der Charité in Berlin.

Von dort hat er alle dafür notwendigen Geräte erhalten. Und dort sitzen erfahrene Ärzte, die sich seine Werte auf einem Monitor genau anschauen. Gibt es Auffälligkeiten, erhält Harri Schmidt - oder seine Tochter - einen Anruf. Gegebenenfalls wird ihm geraten, die Dosis eines Medikaments zu verändern. Oder es ist ein Arztbesuch angezeigt. Mehr als ein Mobilfunknetz ist für all das nicht nötig.

Projekt der Charité Berlin: Frühwarnsystem soll Patienten helfen

Der Rentner ist Teilnehmer der „Fontane“-Studie, mit der die Mediziner der Charité und ihre überall in Deutschland arbeitenden Kooperationspartner die Wirksamkeit der telemedizinischen Mitbetreuung von Herzkranken untersuchen.

Alle Patienten, die an der Fontane-Studie teilnehmen, leiden an chronischer Herzschwäche (Herzinsuffizienz). Das ist die Diagnose, die in Deutschland den häufigsten Grund für eine Klinikeinweisung darstellt. 2015 gab es laut jüngstem Herzbericht fast 450.000 Krankheitsfälle, die stationär versorgt wurden.

Das ist im Vergleich zum Jahr davor ein Zuwachs um 2,7 Prozent. Sachsen-Anhalt ist hier bundesweiter Spitzenreiter. Hier lag die Zahl der Klinikaufenthalte um 28,3 Prozent über dem Bundesdurchschnitt von 551 Fällen pro 100.000 Einwohner.

1.500 Patienten sollten in die Studie eingeschlossen werden. Dieses Ziel wurde Anfang Mai erreicht und sogar übertroffen. 500 Studienteilnehmer kommen aus dem Land Brandenburg, 400 aus Berlin, 120 aus anderen Großstädten, 510 aus ländlichen Regionen außerhalb Brandenburgs - 110 davon aus Sachsen-Anhalt. Die meisten Patienten sind zwischen 68 und 75 Jahre alt.

Es handelt sich um eine randomisiert kontrollierte Studie. Das heißt, die Hälfte der Studien-Patienten bildet die Telemedizingruppe, die andere Hälfte die Kontrollgruppe ohne telemedizinische Mitbetreuung.

Diese Patienten werden nach dem bisherigen medizinischen Standard behandelt. Die Zuordnung zu einer Gruppe erfolgte nach dem Zufallsprinzip an einem Leipziger Institut. Sie konnte weder von Ärzten noch von Patienten beeinflusst werden.

Die Patienten der Telemedizingruppe werden zu Hause mit einer Waage, einem Blutdruck- sowie einem EKG-Messgerät ausgestattet. Zum Paket gehört auch eine Sendestation und ein Hilferufhandy. Patienten senden ihre Messwerte per Mobilfunk ein Jahr lang täglich an das Zentrum für kardiovaskuläre Telemedizin der Berliner Charité.

Das Fontane-Projekt besteht aus zwei Phasen: a) der technischen Entwicklung eines Telemedizinsystems in den Jahren 2010 bis 2013 und b) dessen Erstanwendung in der entsprechenden Studie in den Jahren 2013 bis 2018. Ihren Namen verdankt sie dem Schriftsteller Theodor Fontane, der die Mark Brandenburg durchstreifte. Ursprünglich sollten die Studien-Patienten aus dieser Region kommen.

Ende Mai 2018 endet die Studie. Inzwischen beginnt die Auswertungsphase. Ergebnisse des Projektes, das auch international große Aufmerksamkeit findet, sollen im August 2018 auf dem Europäischen Kongress für Kardiologie in München vorgestellt werden.

Mit Hilfe der Telemedizin wird ein Frühwarnsystem geschaffen, das eine schleichende Verschlechterung des Gesundheitszustandes meldet. Steigt etwa das Gewicht, so kann das ein Zeichen für eine erhöhte Wasseransammlung im Körper sein.

Wasser in den Beinen oder in der Lunge wiederum ist ein Symptom der Herzschwäche und häufig Grund für einen Klinikaufenthalt. Wird jedoch rechtzeitig gegengesteuert, ist das oft vermeidbar.

Telemedizin Charité Berlin: Weniger Krankenhausaufenthalte, weniger Todesfälle?

Genau darum geht es in der Studie. „Wir müssen den wissenschaftlichen Nachweis erbringen, dass ein solches Frühwarnsystem weniger Krankenhauseinweisungen nach sich zieht und dass es langfristig zu weniger Todesfällen führt“, sagt Professor Friedrich Köhler, Leiter des TMZ und der Studie.

Beides seien harte Kriterien dafür, dass die Solidargemeinschaft medizinische Maßnahmen finanziere, das heißt, dass Telemedizin in den Leistungskatalog der Krankenkassen aufgenommen wird.

Aber Köhler verweist noch auf einen zweiten nicht minder wichtigen Aspekt der Studie, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit rund zehn Millionen Euro gefördert wird.

Fontane-Studie Charité Berlin: Telemedizin als Hilfsmittel für Ärzte

„Wir hoffen, nachweisen zu können, dass durch die telemedizinische Mitbetreuung regionale Versorgungsunterschiede kompensiert werden können“, sagt er.

Sprich: Dass der Patient in der ländlichen Region, wo es eine geringere Facharztdichte gibt und wo der Ärztemangel spürbar ist, genauso gut behandelt wird wie der Patient in der Stadt.

Ziel sei es aber nicht, den Arzt vor Ort zu ersetzen, sondern mit ihm zu kooperieren, betont der Mediziner. Herzschwäche sei ein kompliziertes Krankheitsbild und entsprechend würden die Behandlungsmöglichkeiten immer vielfältiger.

Charité Berlin: Jedes Vierteljahr ein Arztbrief zum Krankheitsbild

Im Normalfall müsse der Hausarzt mit diesen sehr komplexen Fällen fertig werden. Durch die telemedizinische Mitbetreuung habe er aber immer einen Kardiologen an der Seite.

Ihm werde - entgegen so mancher Befürchtung - kein Patient entzogen, vielmehr bekomme er Unterstützung. Auch im Rahmen der Fontane-Studie ist der behandelnde Arzt vor Ort der erste Ansprechpartner des Patienten.

„Dieser erhält von der Charité vierteljährlich einen Arztbrief, in dem der Krankheitsverlauf dokumentiert ist, und wir sprechen Behandlungsvorschläge ab“, sagt Köhler.

Telemedizin Charité Berlin: Kritischer Zustand bei Harri Schmidt rechtzeitig erkannt und verhindert

Zudem untersuche der Kollege seinen Patienten in der Regel alle drei Monate. Es gehe bei der Telemedizin eben nicht nur um Messwerte, sondern um die Zusammenarbeit zwischen dem Zentrum, den Behandlern vor Ort und natürlich auch den Patienten. „Die Technik ist dabei nur Mittel zum Zweck“, betont Köhler.

Für Harri Schmidt und seine Tochter hat diese Technik das Leben verbessert. Elfi Schmidt erzählt, dass ihr Vater vor seiner Teilnahme an der Studie so gut wie alle drei Wochen für etwa zehn Tage im Köthener Krankenhaus lag. Wegen Wassereinlagerungen in der Lunge. Das sei jetzt anders.

Er weiß, dass sein Gewicht idealerweise unter 70 Kilogramm liegen muss. Stiege es auf 73 Kilogramm, wäre wieder ein Klinikaufenthalt angesagt. Doch gerade jüngst wurde ihm von der Charité geraten, von den Tabletten, die für die Wasserausscheidung sorgen, eine mehr zu nehmen. So wird der kritische Zustand verhindert.

Fontane-Studie Charité Berlin: Notfallhandy kann jederzeit eingesetzt werden

„Die Lebensqualität meines Vaters hat sich wesentlich verbessert“, sagt Elfi Schmidt. Die 60-Jährige erzählt, dass sie mit ihren Eltern, auch die Mutter ist pflegebedürftig, im vergangenen Herbst nach Jahren mal wieder vier Tage in den Urlaub fahren konnte. Das sei wunderschön gewesen. Waage, EKG- und Blutdruckmessgerät gehörten zum Gepäck.

Die Technik zu bedienen, so sagt Harri Schmidt, sei überhaupt kein Problem. Das gehe sehr einfach. Wie bei allen Studienpatienten hat eine ausgebildete Schwester die Gerätschaften installiert und dem Patienten erklärt, wie alles funktioniert.

Die Tochter schätzt besonders das zur Ausstattung gehörende Notfallhandy. Damit können die Schmidts 24 Stunden am Tag und an 365 Tagen des Jahres Kontakt zur Zentrale in der Charité aufnehmen.

Telemedizin Charité Berlin: Betreuung geht ein Jahr

Die Ärzte dort sind immer ansprechbar. Sie haben der Tochter auch schon geraten: Holen Sie den Notdienst. Und dann nicht etwa aufgelegt. Nein, die Ärzte bleiben am Telefon bis der Notarzt eintrifft, beruhigen Patienten und Angehörige, raten, was zu tun ist.

„Und sie sind immer gleichbleibend freundlich“, sagt Elfi Schmidt. Sie fürchtet sich vor dem Tag, an dem sie die Geräte wieder abgeben muss. Denn der Studienzeitraum für jeden Patienten beträgt genau ein Jahr.

Dass die Telemedizin gerade für ländliche Regionen ein großes Potenzial hat, das betont auch Dr. Robert R. Flieger, Chefarzt der Klinik für Kardiologie der Helios-Klinik Köthen.

Charité Berlin: Große Teilnahmebereitschaft in Köthener Klinik

Viele seiner oft nicht mehr mobilen Patienten kommen aus Dörfern, wo der nächste Arzt 15 oder 20 Kilometer weit entfernt ist. Für sie sei der nur mit großem organisatorischen Aufwand zu erreichen.

„Aus diesem Grund sehen wir viele erst, wenn die Krankheit ein fortgeschrittenes Stadium erreicht hat“, unterstreicht er. Ihnen könne die Telemedizin helfen. Deshalb habe die Klinik auch nicht gezögert, als es um die Zusammenarbeit mit der Charité ging.

Dr. Torsten Kai Röpke, Leitender Oberarzt der Kardiologie, sagt, dass seine Patienten, zu denen auch Harri Schmidt gehört, große Bereitschaft gezeigt hätten, an der Studie mitzuwirken.

Telemedizin Charité Berlin: Unberechtigte Datenskepsis

Allein zwölf der 110 Teilnehmer aus Sachsen-Anhalt hat die Köthener Klinik an die Charité vermittelt. In Sachsen-Anhalt, so Köhlers Erfahrung, habe es viele Berührungsängste gegeben.

Ängste vor der Technik und vor allem davor, was mit den Daten passiert. Köhler nimmt das sehr ernst und betont, dass den Patienten immer wieder klar gemacht werden muss: Telemedizin wird von Ärzten gemacht. Es handele sich nicht um ein Call Center, sondern es stehe eine Klinik dahinter.

Die Köthener Ärzte halten sie denn auch für eine zukunftsträchtige Sache. Gleichwohl betonen auch sie, dass der harte Nachweis erst noch erbracht werden muss.

Fontane-Studie Charité Berlin: Ergebnisse bis 2018

Geht es nach den Schmidts, so ist das längst geschehen. Die Telemedizin hat Elfi Schmidt und ihrem Vater Sicherheit gegeben. Köhler sieht noch einen anderen Effekt.

„Die Patienten lernen dadurch viel über ihre Krankheit. Und das führt zu Verhaltensänderungen“, sagt er. Anders ausgedrückt: Die Patienten merken schnell, wodurch sich ihr Zustand verschlechtert und vermeiden alles, was sie in gesundheitliche Schwierigkeiten bringen könnte.

Mehr als 1.500 Patienten wurden in die Studie eingeschlossen. Der letzte Anfang Mai. Jetzt beginnt die Auswertung. Die geforderten harten Ergebnisse sollen im Sommer des nächsten Jahres vorliegen.

Professor Köhler hofft sehr, dass sich Vorteile und Wirksamkeit der Telemedizin herausstellen. Seine Vision ist, dass die Patienten mit Herzschwäche in absehbarer Zeit vom Hausarzt mit einem Rezept nach Hause gehen, auf dem dieser neben Tabletten auch ein Jahr Telemedizin verschrieben hat. (mz)