Verschwundene Industrie Verschwundene Industrie: Stahlwerk Frankleben mit Anschluss an die berühmte "Trasse"

Frankleben - Das Stahlwerk Frankleben existierte von 1914 bis 1992. Es hatte bis zu 960 Mitarbeiter. Heute ist alles dem Erdboden gleich gemacht. Immerhin: Das Gelände wird gerade zum Aufbau eines Solarfeldes genutzt.

Wer etwas über die Geschichte des Stahlwerkes erfahren möchte, blättert am Besten in einem Büchlein, das 1989 anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Firma herausgegeben wurde. Darin steht, dass im September 1914 der Werksbau begann und er am 10. April 1915 in Betrieb genommen wurde. Gesellschafter waren der Merseburger Fabrikbesitzer Reinhold Kunsch und der Zeitzer Fabrikant Ernst Kunsch.

Stahlwerk Frankleben: Grund für den Bau war die vorrückende Braunkohle-Industrie im Geiseltal

Grund für den Bau war die vorrückende Braunkohle-Industrie im Geiseltal. Die neu erschlossenen Braunkohlebetriebe konnten so mit Stahl- und Grauguss sowie Maschinenteilen versorgt werden. Für den Standort hatten gesprochen, dass Frankleben 1913 an die Wasser- und Energieversorgung angeschlossen wurde und die 1915 in Betrieb genommene Straßenbahn für die An- und Abfahrt der Mitarbeiter genutzt werden konnte.

Man baute außerdem nahe des Bahnhofs mit Anschlussgleis bis ans Werk für die Zufuhr der Kohle für das Beheizen der Stahlöfen und später für die Generatoren sowie den Abtransport der hergestellten Waren. Die bestanden dann während des Ersten und Zweiten Weltkriegs aus Granaten.

Stahlwerk Frankleben: Fabrik wechselte mehrfach den Besitzer

Die Fabrik wechselte mehrfach den Besitzer, war ab 1953 Volkseigener Betrieb und wurde dabei stetig erweitert und modernisiert. Gleichzeitig hatte sie ab den 1920er Jahren Auswirkungen auf das ganze Dorf. So wurden für die Unterbringung der Werksangehörigen vier Beamtenwohnhäuser in der neuen Siedlung Paulahof errichtet, die nach dem Vornamen der Frau des Generaldirektors benannt wurde. Zu DDR-Zeiten kamen ein Kulturhaus, eine Verkaufsstelle, ein Kindergarten sowie weitere Werkswohnhäuser hinzu. Aus dem Turnverein „Friesen Frankleben“ wurde 1948 die Betriebssportgemeinschaft „Stahl Frankleben“.

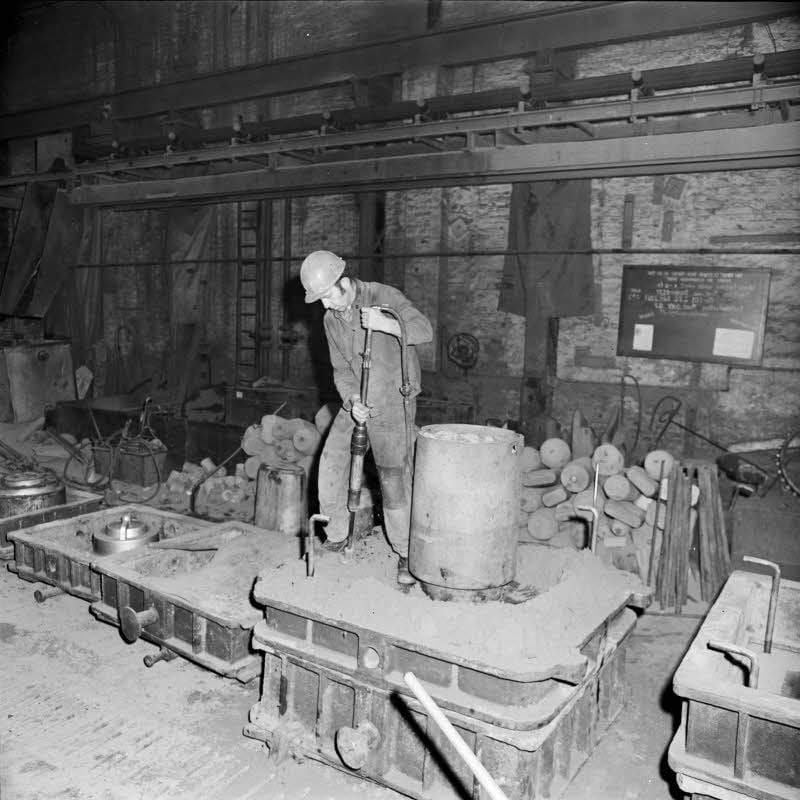

„Bei uns war es laut, warm, staubig und schmutzig“, erinnern sich der letzte Betriebsdirektor Dieter Heinz und der letzte Produktionsdirektor Lothar Mittag, die beide in den 60er Jahren im Stahlwerk zu arbeiten begannen. Sie erzählen, dass der Betrieb des Schwermaschinenbaukombinats TAKRAF (eine Abkürzung aus Tagebau, Krane und Förderanlagen) als Stahlgießerei Frankleben Ende der 80er Jahre trotz schwerer Arbeitsbedingungen ein moderner und leistungsfähiger Betrieb mit vollen Auftragsbüchern war.

Stahlwerk Frankleben: Ein eigener Bunker zum Lagern von Sand

So gab es einen eigenen Bunker zum Lagern von Sand und einen eigenen Anschluss an die berühmte „Trasse“, die Erdgasleitung von der Sowjetunion bis in die DDR.

Hergestellt wurden Eisenbahnräder, Glieder für Ketten und Raupen oder jene Kugeln, die auf Schrottplätzen von Kranhaken hinabgeworfen wurden. Abnehmer waren das In- und das Ausland von der Sowjetunion bis Jugoslawien. Gearbeitet wurde im Vier-Schicht-System. Allein 28.000 Tonnen Flüssigstahl wurden pro Jahr produziert, der bei 1.100 bis 1.300 Grad aus den Öfen kam. Begehrt waren aber auch Stahlblöcke, die zu Blechen und Drähten verwalzt wurden, sowie hochelastischer Federstahl, der die begehrten Devisen brachte.

Stahlwerk Frankleben: Nach der Wende übernahm die Treuhand

Nach der Wende übernahm die Treuhand das Werk. Die Franklebener mit Dieter Heinz und Lothar Mittag versuchten zwar ab dem 1. Mai 1990 ihr Glück als GmbH, genauer gesagt als FRAGU-GmbH, eine Abkürzung aus Franklebener Guss. Doch der Betrieb wurde 1991 dem Sondervermögen der TAKRAF zugeordnet. Am 25. September 1992 bekamen die noch übrigen 100 Arbeitskräfte die Nachricht, dass Frankleben zugemacht wird. Ein Liquidator wurde bestellt und alle bis auf sechs Mann am 30. September entlassen. Es war der Tag, an dem die Produktion eingestellt wurde. Am 1. Oktober begann der Ausverkauf des Vermögens und schließlich der Abriss der werkseigenen Gebäude einschließlich zum Beispiel des Kulturhauses.

Dass Dieter Heinz noch bis 1997 angestellt blieb und zum Schluss wirklich der letzte übrig gebliebene Stahlwerker war, lag nur an den engen Verflechtungen zwischen Werk und Beschäftigten mit den Betriebswohnungen und der Wärme- und der Wasserversorgung, um die man sich weiter kümmern musste. Eine Ära ging zu Ende. Etlichen mag es danach gegangen sein wie Lothar Mittag. Er konnte viele Jahre lang nicht zum Gelände gehen, obwohl der Merseburger mit seiner Frau als Rentner nach Frankleben zog. Die Erinnerungen waren einfach zu schmerzhaft. (mz)