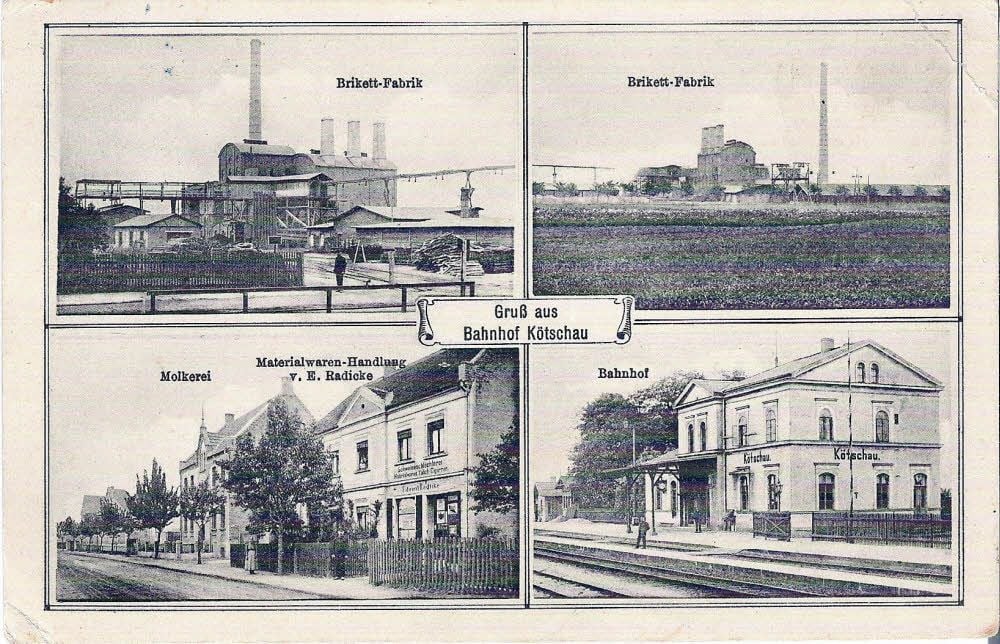

Schicht im Schacht Schicht im Schacht: So wurde in Kötzschau einst Kohle gefördert

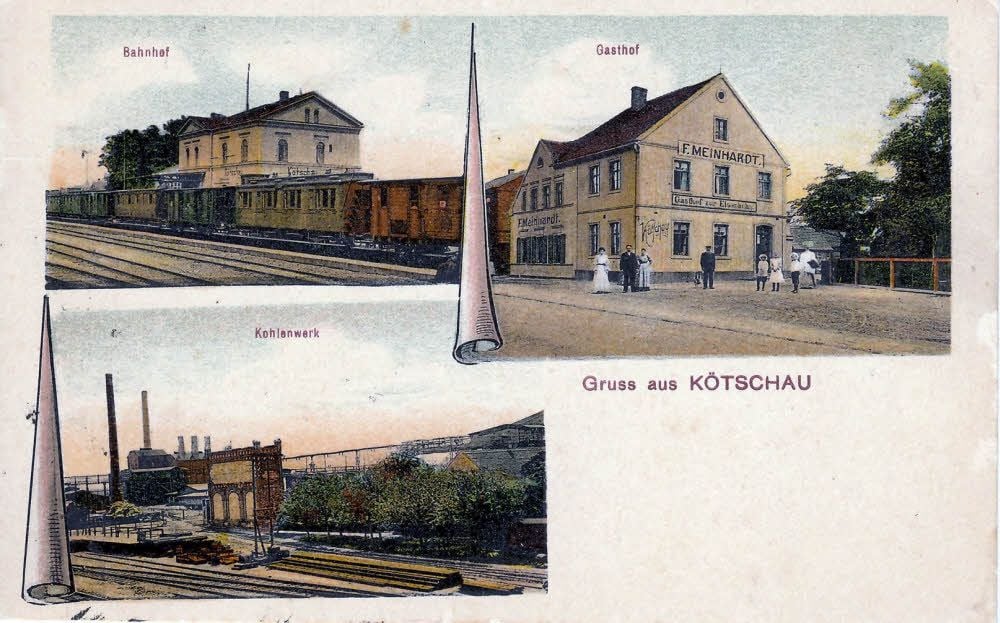

Rampitz - Auf den Tag genau am 22. März 1856 wurde die neue Bahnstrecke in Kötzschau in Betrieb genommen. Im Ortsteil Rampitz entstand ein Bahnhof und die Strecke Groß-Corbetha-Leipzig sollte in den kommenden Jahren eine wesentliche Rolle für die Industriegeschichte der Region spielen, erklärt David Falk. Denn da wo auch heute noch der Bahnhof steht, entstand nach Inbetriebnahme erst ein Kohlewerk und dann eine Brikettfabrik.

Falk, der den Verein Eisenbahnfreunde in Kötzschau leitet, sitzt im zum Museum umgebauten Bahnhof. Vor ihm liegen alte Karten aus dem Landesarchiv, die das Gelände entlang der Gleise zeigen. „Das Gelände war damals sehr groß und sogar eine Seilbahn hatten sie, um die Kohle zu transportieren“, sagt er und zeigt auf eine dünne Linie, die in Richtung Thalschütz verläuft.

Braunkohleabbau in Rampitz: Eine wichtige Voraussetzung war die Zugstrecke

Eine wichtige Voraussetzung für das Aufschließen der Braunkohlevorkommen in der Region war die Zugstrecke. Schon ein Jahr nach der Inbetriebnahme eröffnete die Sächsisch-Thüringische Braunkohleverwertungs-Gesellschaft einen Schacht, wie Ortschronist Andreas Arms herausgefunden hat. Im „Merseburger Kreisblatt“ aus dem Jahr 1870 wird der Schacht fortan als Grube Nr. 262 bezeichnet. In der Chronik finden sich jedoch nur vage Hinweise dazu, wo und wie die geförderte Kohle verarbeitet wurde. Vermutlich wurde die Kohle nass gefördert, gepresst und getrocknet. „Der Vorteil war der direkte Gleisanschluss“, sagt Falk. Denn 1860 wurde extra ein Grubengleis verlegt.

Genutzt hat die Kohle auch der nahe gelegenen Saline in Kötzschau. Immerhin zwischen 1857 und 1861 wurde sie noch aus der Grube beliefert. Doch die Saline musste unter dem Druck der Konkurrenz aus Bad Dürrenberg kapitulieren und stellte den Betrieb ein. Gerade in dieser Zeit, so Arms, war der Bau des Kohlewerkes und der Kalkbrennerei eine wichtige Arbeitsmöglichkeit für die Menschen aus der Region. Darüber hinaus bekamen die Bauern gutes Geld für Verkauf und Verpachtung ihrer Flächen.

Inserat aus dem Jahr 1896 weist den Verkauf von Presssteinen, Briketts und Industriebriketts aus

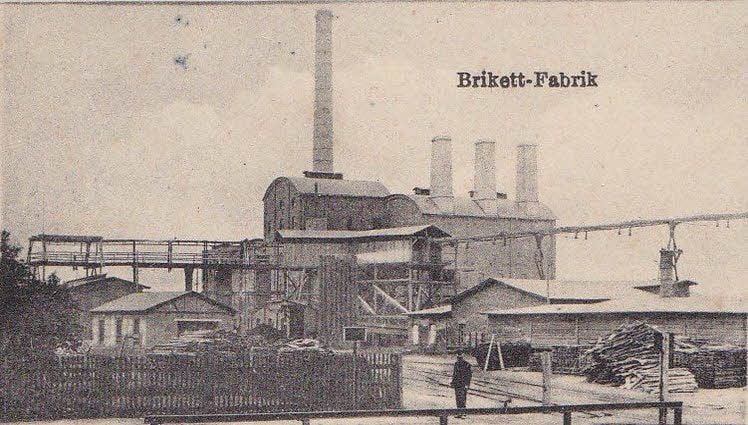

Was bis 1894 als Rohkohle die Region verlassen hat, wurde mit dem Bau der Brikettfabrik, die vier Pressen besaß, verarbeitet. Etwa acht Jahre später entstand zudem noch eine Schwelerei. Das Inserat aus dem „Markranstädter Tageblatt“ aus dem Jahr 1896 weist den Verkauf von Presssteinen, Briketts und Industriebriketts aus. Auch hier wurde extra ein Gleis für die Fabrik verlegt.

„Es sollte sogar mal eine Bahnstrecke nach Lützen entstehen“, sagt Falk. Darüber gebe es sogar Dokumente in den Archiven, die erste Planungen auswiesen. Doch letztlich wurde das Projekt nie umgesetzt. Umgesetzt wurde dagegen die Seilbahn, die zu einem weiteren Schacht mit der Nummer 263 und damit nach Thalschütz führte. Noch heute könne man anhand der tiefen Dellen auf den Feldern erkennen, dass dort einmal Abbau stattgefunden habe, sagen Anwohner.

Geschichte des Kohlabbaus führt sogar bis nach Halle

Die Geschichte des Kohlabbaus führt sogar bis nach Halle. 1910 wurde die Grube in Rampitz zusammen mit der in Schlechtewitz (in Bad Dürrenberg) in die Riebeck’schen Montanwerke aufgenommen. In einer Aufstellung aus dem Jahr 1913/14 lässt sich sogar ablesen, wie viel in den einzelnen Gruben gefördert wurde. Da landet die Grube in Kötzschau immerhin auf Platz 15 von 37 Tiefbaugruben mit 125.671 Tonnen pro Jahr.

Die Geschichte fand jedoch ein jähes Ende im Jahr 1917, als der Schacht in Thalschütz stillgelegt wurde. Man spricht davon, dass es einen Sandeinbruch gegeben habe. Das war auch die Zeit, in der daraufhin die Brikettfabrik und die Kalkbrennerei ihren Dienst eingestellt haben. Kurz darauf wurde mit dem Abriss begonnen, der bis 1921 dauerte. (mz)