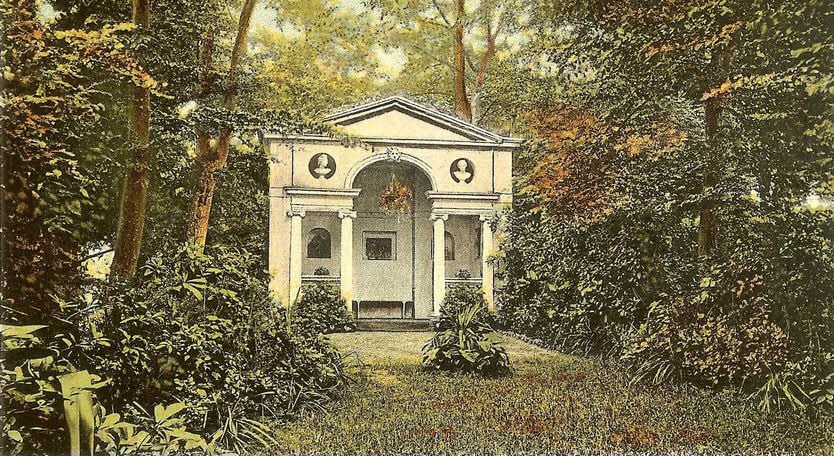

Wörlitzer Park Wörlitzer Park : Ältestes Bauwerk vom Gartenreich wird für 50.000 Euro restauriert

wörlitz - Hier, wo im Wörlitzer Park alles anfing, lädt gerade gar nichts zur Rast ein. Der Englische Sitz gleich neben dem Schloss ist zwar genau dafür gedacht, aber das laute Tönen des Bohrhammers nimmt dem Ort jede idyllische Anmutung. Selbst wenn man hier verweilen wollte, es geht nicht.

Ein Gerüst umzäunt das kleine Bauwerk, das für Stephan Gartmann seit einigen Tagen zum Arbeitsort geworden ist. Die Sanierung des Englischen Sitzes hat begonnen. Für die Firma Hersel Restaurierung in Haßleben führt Gartmann die ersten Arbeiten aus. Das geschieht ganz außerplanmäßig.

Geld aus Rücklage

Den Anstoß gab die Gesellschaft der Freunde des Dessau-Wörlitzer Gartenreiches. Mit ihrer Spendensumme über 4100 Euro gab sie den Anlass für die Arbeiten, den Löwenanteil daran stemmt mit 50.000 Euro freilich die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz.

„Wir durften dafür Gelder aus unseren Rücklagen verwenden“, sagt Annette Scholtka, die Leiterin der Abteilung Baudenkmalpflege. In ihrem Büro hat Scholtka auf einem Blatt vereint eine kleine Fotogalerie des Englischen Sitzes zusammengestellt. Sechs Aufnahmen, von 1913 bis 2016, dokumentieren die Entwicklung am Ursprungsort der Wörlitzer Anlagen binnen eines Jahrhunderts.

Davor dürfte es noch viel mehr Anstriche gegeben haben, Zeit genug war schließlich, denn der Sitz ist das erste Gebäude, das Fürst Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau 1765 errichten ließ. Da gab es den Park noch nicht, nur der See und das alte Jagdschloss waren schon da, als Fürst Franz mit seinem großen Gestalten begann.

Vorbild für den Englischen Sitz im Wörlitzer Park ist ein nahezu gleiches Gebäude, das sich einst im südenglischen Park in Stourhead befand, heute aber nicht mehr existiert. Fürst Franz kehrte 1764 von seiner Englandreise zurück und betraute gleich darauf seinen Architekten Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff und Hofgärtner Johann Friedrich Eyserbeck mit der Umsetzung von Entwürfen für einen Landschaftsgarten englischen Stils. Nachdem 1765 der Englische Sitz gebaut wurde, folgte am gegenüber liegenden Ufer des Sees das Nymphäum. Die Grundsteinlegung vor 250 Jahren nahm die Gesellschaft der Freunde des Gartenreiches 2015 zum Anlass, Gelder für die Restaurierung des Sitzes zu sammeln. Dafür wurden Spaten, limitiert und mit Jubiläumsaufschrift, für 149 Euro verkauft. (mz/ihi)

Annette Scholtka und die Restauratoren wissen inzwischen, dass der Englische Sitz auf seinem Putz einen durchgängig hellen Farbton hatte und nicht die Absetzungen in Weiß und Gelb wie bis vor wenigen Tagen. Immerhin kam diese Version der vergangenen Jahre dem Original näher als ein Anstrich aus jener Zeit, als Kurt Lein von 1955 bis 1977 Direktor der Staatlichen Schlösser und Gärten Wörlitz-Oranienbaum-Luisium war.

Annette Scholtka nennt es die Leinsche Fassung, von der es nur noch Fotos und Spuren im abgeklopften Putz gibt. Um den Englischen Sitz vom See aus besser wirken zu lassen, strich man ihn im Inneren komplett Schwarz. „Das hat man damals einfach frei Schnauze gemacht“, weiß die Fachfrau. Denkmalpflegerisch war das zwar höchst verwerflich und heute undenkbar. Aber die gewollte Wirkung wurde erzielt.

Scholtka schwärmt vom Palladio-Motiv, das Architekt Andrea Palladio (1508-1580) derart oft verwendete, dass es seinen Namen trägt. Es handelt sich um eine Wandöffnung, bei der eine auf Säulen oder Pfeilern stehende Bogenöffnung von zwei rechteckigen Öffnungen flankiert wird, die in der Regel schmaler sind als die Bogenöffnung.

Dieses Zusammenspiel fand man freilich schon vor Palladio ausnehmend schön, denn dieser holte sich die antike Inspiration dafür an zahlreichen römischen Triumphbögen, die nach einem ähnlichen Prinzip aufgebaut sind. Mit dem DDR-Schwarz an der Wand dahinter kam die Harmonie des Gebauten gut zur Wirkung.

Rohre sicherheitshalber aus Plastik

Für Annette Scholtka und Kollegen ist dies kein Grund, noch einmal derart in den Ursprungszustand des ältesten Bauwerkes im Wörlitzer Park einzugreifen. Jetzt wird binnen acht Wochen das gemacht, was dringend notwendig ist. Das sind die Gebäudehülle mit neuem Kalkputz wie am benachbarten Schloss und die Dacheindeckung in Schiefer.

Kleine Dachrinnen aus Zink kommen an den Sitz. „Für die Fallrohre nehmen wir Kunststoff“, sagt Scholtka. Authentisch ist das nicht, aber eine Konsequenz aus schlechten Erfahrungen. Denn kaum hatte die Kulturstiftung an sanierten Gebäuden Fallrohre aus Kupfer angebracht, kamen Metalldiebe und bauten diese wieder ab. „Das ist traurig, aber mit Kunststoff wird uns das nicht passieren.“

Im Inneren des zur Seeseite offenen Sitzes wird Zementputz bis auf Sockelhöhe entfernt und erneuert. Zum Finale nimmt man sich das Fundament vor und will eine vertikale Sperre als Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit einziehen. Was noch bleibt, ist die Restaurierung der beiden originalen Büsten und der Reliefs und Versatzstücke aus Gips, die in Nischen im Sitz angebracht sind.

Allerdings sind dies Kopien, die Originale mit Darstellungen aus der Antike befinden sich seit langem an sicherem Ort, im Depot. Sicherheit brachte die Restaurierung auch in Sachen Unterkellerung. „Den gibt es nicht, wir haben nichts gefunden“, muss Annette Scholtka auf eine Aussage August Rodes eingehen, der 1788 in seinen Beschreibungen der Wörlitzer Anlagen über den Englischen Sitz sagte: „Unter demselben ist ein Keller“. Immerhin ist unterirdisch der Gang zwischen Küchengebäude und Schloss nur wenige Meter entfernt. (mz)