Spurensuche KZ-Todesmarsch Spurensuche KZ-Todesmarsch: Zuwachs fürs Ehrenbuch

Meltendorf - Das Ehrenbuch Zivilcourage hat inzwischen beachtlichen Umfang angenommen. In ihm werden Menschen gewürdigt, die KZ-Häftlingen, speziell jenen vom Todesmarsch aus dem KZ Langenstein-Zwieberge im April 1945, in irgendeiner Weise zu Hilfe kamen. Das Buch ist ein Projekt von Hans Richter aus Wernigerode, eingebunden in die Aktivitäten der Interessengemeinschaft Todesmärsche aus dem Harz.

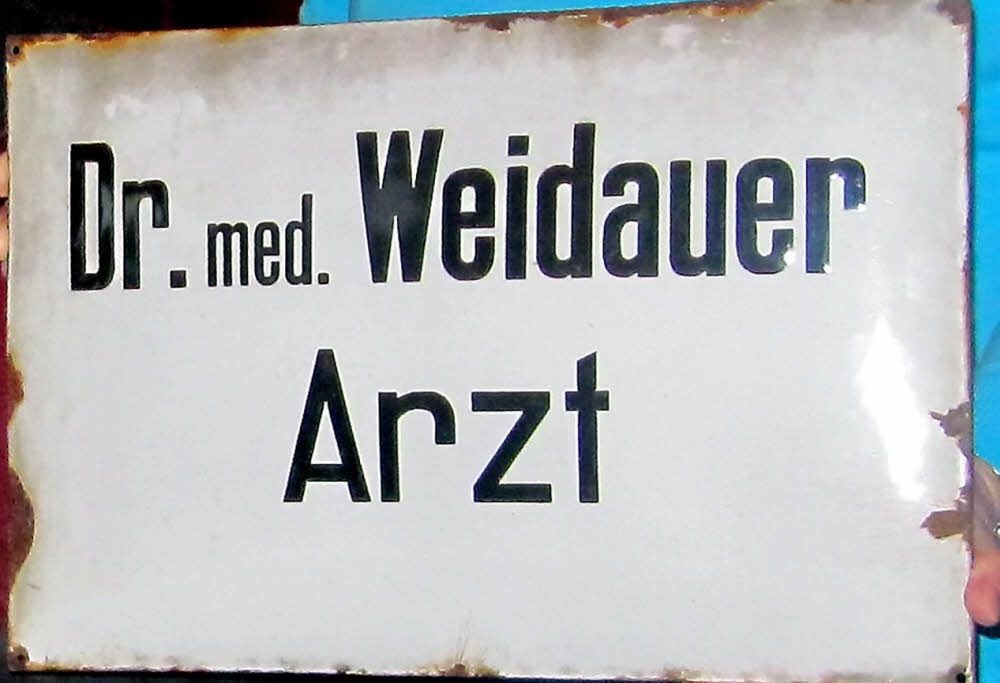

„Hans Richter recherchiert dafür sehr gründlich und so gut es nach so langer Zeit geht.“ Das sagte Ellen Fauser aus Halberstadt, Vorsitzende der IG Todesmärsche auf dem „Rösenhof“ in Meltendorf. Dorthin hatte die Gemeinschaft diesmal eingeladen, um all jene Leute posthum zu ehren, die dem KZ-Häftling und späteren Seydaer Landarzt Dr. Joachim Weidauer halfen, sein Martyrium zu überleben. Mit 28 Jahren kam er ins KZ und erst mit 33 Jahren zurück in die Freiheit.

Weit über 20 Interessierte besuchten die Zusammenkunft in der Einrichtung für Suchtkranke der Heporö gGmbH, die das Treffen an einer Tafel mit Kaffee, Kuchen und Kerzen liebevoll vorbereitet hatte. So viele Leute wie schon lange nicht mehr.

Unter ihnen zahlreiche Nachfahren von damaligen Akteuren der Weidauer-Geschichte aus Seyda, Zemnick, Schadewalde und Umgebung, sogar aus Leetza.

Viele Interessierte

Zeitzeugin Anne-Kathrin Weiner aus Jessen hielt es für erstaunlich, „dass heute, so viele Jahre danach, solch eine große Runde zustande gekommen ist“. Seydas Pfarrer Thomas Meinhof dankte ausdrücklich Hans Richter für seine aufwändigen Nachforschungen und Ellen Fauser für ihr Engagement.

Joachim Weidauer wurde 1912 als Sohn einer Pianistin und eines Bankdirektors in Dresden geboren. Er starb im Dezember 1991 im Alter von 79 Jahren in Rheinsberg. Seine Mutter, Else Weidauer, geb. Plonsker (1883), war Jüdin (nicht der Vater, wie gelegentlich berichtet). Ihre Eltern wiederum hießen Lazarus Plonsker und Wanda Rosenbaum. Laut Mirjam Seddig, Tochter von Joachim Weidauer, wurde Else Weidauer nach ihrer Verhaftung 1942 deportiert. Sie war damals 58 Jahre alt. Ihr letzter bekannter Aufenthaltsort ist das Ghetto von Riga.

Der so genannte Halbjude Joachim Weidauer studierte in den 1930er Jahren Medizin in Wien. Von einem Nazi denunziert, kam er von 1940 bis 1945 in die Konzentrationslager Sachsenhausen bei Oranienburg, Buchenwald und Langenstein-Zwieberge (Außenlager von Buchenwald). Am 9. April 1945 mussten 3000 Häftlinge aus dem KZ Langenstein-Zwieberge im Harz, darunter auch Dr. Joachim Weidauer, einen grauenvollen Todesmarsch antreten. In der Nähe von Meltendorf/Zemnick gelang ihm die Flucht.

Als die Zwangskollektivierung in der DDR-Landwirtschaft griff, sprach Joachim Weidauer, inzwischen Landarzt in Seyda (verheiratet und zwei Kinder), auf einer Bauernversammlung über das Eingesperrtsein in der DDR. Was ihn in den Fokus der Staatssicherheit rückte. 1960 wurden er und seine Frau Ursula, geb. Kaatz, verhaftet. Bis 1967 saß Joachim Weidauer im Zuchthaus Bautzen. Seine Frau kam für zwei Jahre ins Gefängnis. Sie kehrte 1966 als körperliches Wrack zurück und starb kurz darauf. Weidauer ging nach seiner Entlassung nach Rheinsberg, wo er noch fast 25 Jahre als praktizierender Arzt tätig war.

Wichtigste Quellen für den neuerlichen Ehrenbucheintrag sind der Film „Weidauer - Ein deutscher Lebenslauf“ von 1991 (Thomas Meinhof hat die entsprechenden Passagen in Schrift gefasst) und die Diarien (insgesamt 25), die Joachim Weidauer 1963 im Zuchthaus Bautzen verfasste, der IG auszugsweise zur Verfügung gestellt von Dr. Mirjam Seddig, der Tochter Joachim Weidauers.

Darauf fußt nun das folgende, recht umfängliche Zivilcourage-Kapitel: „Posthum ehren wir den unbekannten Wachmann und danken ihm für seine Fluchthilfe. Wir danken ihm, dass er zu Dr. Weidauer sagte, dass er nicht mehr so weit laufen soll, dass er sich am Waldesrand auf das Gesicht werfen und liegen bleiben soll ... Posthum ehren wir Frau Elisabeth Schinkel und danken ihr für die erste Versorgung nach seiner Flucht des ihnen damals unbekannten Häftlings Dr. Joachim Weidauer.

Wir danken, dass sie ihm trotz ihrer Angst Brot und Milch brachte. Posthum ehren wir den unbekannten Italiener auf dem Mühlengrundstück und danken ihm, dass er Dr. Weidauer so herzlich in Empfang genommen hat und die Bäuerin Frau Schinkel rief. Wir danken ihm besonders, dass er Herrn Dr. Weidauer den Weg zur weiteren Hilfe in Schadewalde wies.“

Danksagung für Mut

„Posthum ehren wir Mario und die fünf anderen unbekannten Italiener und danken ihnen, dass sie Herrn Dr. Weidauer sofort von der Straße in eine Scheune holten und Martin Kühne, den Bauern und Gastwirt des Ortes, informierten.

Posthum ehren wir Herrn Martin Kühne und danken ihm, dass er sofort seine Scheune als Versteck und Schlafplatz anbot ... Posthum ehren wir den ,kleinen Russen’ und danken ihm, dass er beherzt die Pistole zur Seite zog, die sein Landsmann auf Dr. Weidauer gerichtet hatte ... Posthum ehren wir Herrn Walter Helminiak und danken ihm, dass er, obwohl er selbst nichts hatte, Herrn Dr. Weidauer ein Hemd und eine Hose gab.

Posthum ehren wir Frau Meta Dümichen und danken ihr, dass sie ihn bei sich unterbrachte. Wir danken ihr und ihrer Familie, dass sie ihm ein eigenes gepflegtes Zimmer zur Verfügung stellte und ihn versorgte ... Posthum ehren wir Frau Lydia Hecht und danken ihr, dass sie Meta Dümichen nach Kräften unterstützt hat.“

Als Erste setzte Dora Kantelberg aus Gadegast ihre Unterschrift unter den Ehrenbucheintrag. Die jetzt 82-Jährige war 13 Jahre lang Haushälterin bei Familie Weidauer. Sie hat miterlebt, wie die beiden Kinder Jarno (später Rheinsdorfer Hotel-/Gasthofbetreiber) und Mirjam (Ärztin bei Bonn) geboren wurden und in die Schule kamen.

„Am Kaffeetisch hat Herr Weidauer erzählt, was er alles durchgemacht hat. Das hat mir Angst gemacht“, gesteht die damals noch jugendliche Haushälterin heute. „Dr. Weidauer hatte eine schwere Zeit.“ (mz)