Zeitgeschichte Zeitgeschichte : Kinderheim und Adoption

Quedlinburg/Strassberg - „Ich habe das beste Los gezogen“, bekennt Ursula Hönig, während es ihre vier Schwestern damals nicht so gut traf. Auch wenn sie erst neun Jahre alt war, kann sich die heute 75-Jährige noch genau an den 18. Dezember 1950 erinnern, den Tag der „Verteilung“ im Quedlinburger Amt. Doch wie kam es dazu?

Margarethe und Paul Pomsel, die Eltern, lebten eigentlich zufrieden in Dessau, bis sie in die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs hineingezogen wurden. Der Familienvater, Jahrgang 1913, wurde zum Militär eingezogen und später an die russische Front geschickt. Seitdem gilt er als verschollen. Zurück blieben die Mutter und ihre fünf Töchter.

Vor allem wegen der Junkers-Werke, aber auch anderen Unternehmen galt die Stadt den Alliierten als eine der wichtigsten Produktionsstätten für Kriegsmaterial, weshalb Dessau gezielt für Luftangriffe ausgewählt wurde. Während die Kinder mit ihrer Mutter 1943 im Luftschutzkeller saßen, zerbombten amerikanische und englische Flugzeuge die Stadt und damit auch das Haus, in dem die Familie bis dahin gewohnt hatte.

Alternative Wohnungen gab es in Dessau keine, weshalb Betroffene auf „Behelfsheime“, wie sie hießen, in weniger gefährdeten Regionen aufgeteilt wurden. „Wir wurden dadurch nach Harzgerode geschickt“, erzählt Karin, die Zweitjüngste. „Nur 28 Quadratmeter für Küche und Schlafraum mussten reichen“, erinnert sie sich.

Mit dem Handwagen auf Betteltour

Weil es vor allem an Essbarem fehlte, suchte sich die Mutter verschiedene Tätigkeiten. Sie nahm die Kinder im Handwagen mit in die benachbarten Orte und hielt die Mädchen dort zum Betteln an. „Wir stehlen nicht“, hatte sie ihnen zuvor eingeschärft. „Mal bekamen wir was, andere haben uns weggescheucht“, erinnern sich die Schwestern. Der Gemischtwarenhändler Parniske habe sie in Harzgerode mit Süßigkeiten beschenkt.

Ebenso sei auf den Äckern fleißig gestoppelt und im Wald Holz gesammelt worden. „Mal hätte uns ein Gendarm fast erwischt, weil es verboten war, aber eine anderer Mann hat uns bei der Flucht geholfen“, erzählen sie. „Wir haben auch Blumensträußchen gebunden oder gemalt und dies an Urlauber oder Patienten der Lungenklinik verkauft.“

Die Wege trennten sich

Wegen einer schweren Krebserkrankung der Mutter, die sich seit der Geburt von Renate, der Jüngsten, immer stärker ausbreitete, trennten sich die Wege der Schwestern jedoch - sie wurden auf Kinderheime in Güntersberge und Friedrichsbrunn aufgeteilt und kamen nur selten nach Hause. „Wer in welches kam, richtete sich auch nach der Schule“, wissen Karin und Ursula, die Drittälteste, noch.

Nach dem Krieg waren die Kinderheime im Osten aber noch echte Aufnahmestätten. „Wir wurden sehr liebevoll aufgenommen“, weiß Karin. „In Tante Bormanns Nähstube habe ich vieles gelernt“, erinnert sich Ursula, während Karin von „den Märchenstunden mit Tante Wolf“ schwärmt. „Aus fast nichts haben die Frauen immer was Tolles gezaubert“, waren sich die Schwestern ebenso über Sommerfeste und Weihnachtsfeiern unter Heimleiterin Frau Saatz einig.

„Samstags war immer Badetag“, fällt ihnen ein. Das sei in Gernrode im Keller erfolgt. „In Güntersberge kam im Winter aber auch Schnee in die Tröge“, ergänzt Karin. Auch Frau Rettig vom Rat des Kreises habe sich rührend um die Mädchen gekümmert.

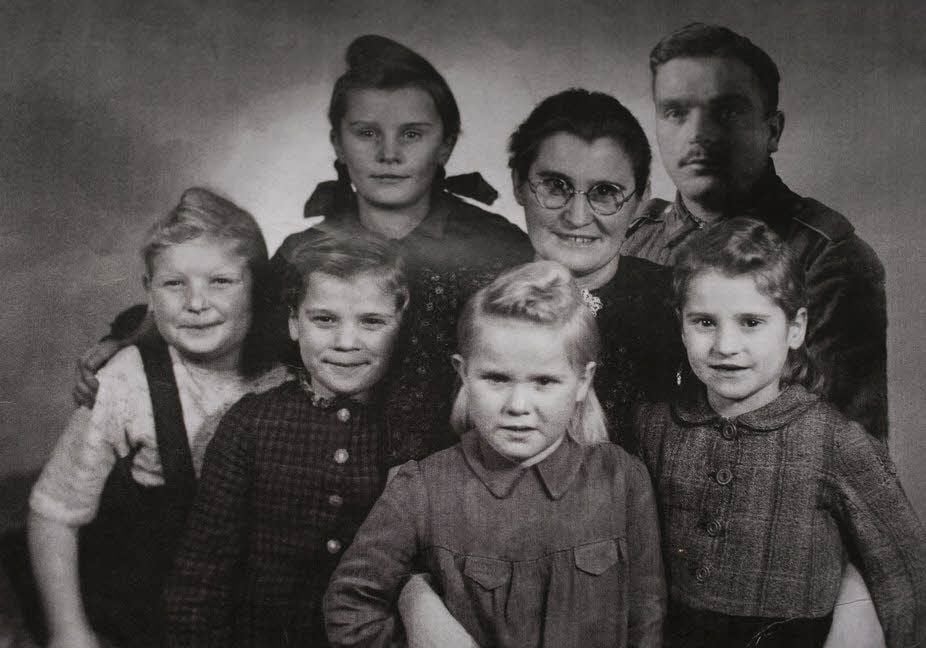

Als fast letzte gemeinsame Aktion entstand 1949 ein Familienfoto bei Fotograf Döring in Gernrode, in das später der vermisste Vater hineinretuschiert wurde. Ab Mitte des gleichen Jahres befand sich Margarethe Pomsel fast nur noch im Krankenhaus, während die Töchter in den Kinderheimen blieben. Im November 1950 schließlich starb die Mutter. Karin: „Als wir es erfuhren, haben wir uns gegenseitig getröstet.“

Der Tod machte den Weg frei für Pflegefamilien. Einen Monat später trafen sich die fünf Schwestern im Quedlinburger Rathaus zur „Aufteilung“, wie sie es nennen.

Ursula kam bei einem älteren Paar in Straßberg unter, das sich so sehr ein Kind gewünscht hatte, aber keines bekommen konnte. Es handelte sich dabei um den verhinderten Titanic-Passagier Friedrich Eichler (die MZ berichtete) und dessen Frau. „Da saßen fremde, aber freundliche Leute im Büro“, erinnert sich Ursula an die erste Begegnung. Ihre Freude zeigten die neuen „Eltern“, indem sie Ursula im Kaufhaus am Markt komplett neu einkleideten, „sogar mit Hütchen“, wie sie schmunzelnd erzählt. „Meine Schwestern haben mich kaum wiedererkannt.“

„Dass ich zu Eichlers soll, erfuhr ich ausgerechnet an meinem neunten Geburtstag am 14. Dezember“, sagt Ursula. „Es blieb für immer das schönste Geburtstagsgeschenk meines Lebens.“ Bis zum 18. Geburtstag bekamen die Eltern das Pflegegeld gezahlt, „erst danach haben sie mich adoptiert“, ergänzt Ursula.

Während die Pflegeeltern für Ursula beste Bedingungen für Schule und Ausbildung bieten konnten, „ich durfte sogar privat Akkordeon lernen“, hatten die Schwestern in ihrem neuen Zuhause weniger Glück.

Bauer nahm zwei Kinder auf

Siegrid, die Älteste, kam gemeinsam mit Renate zu einem Bauern in Schadeleben. „Schule und Ackerarbeiten wechselten sich ab“, berichtet Karin, die sich später zu den Schwestern in Schadeleben gesellen sollte. Zunächst war sie bei einem kinderlosen Ehepaar Paar in Harzgerode gelandet, doch nach dem frühen Tod der Frau nach nur einem dreiviertel Jahr später kam sie sich vor wie die Goldmarie aus Frau Holle. „Der Vater hatte eine neue Partnerin. Während ich arbeiten musste, genossen deren Kinder scheinbar Narrenfreiheiten. Dass es allerdings nicht so war, erfuhr ich von ihnen erst viel später.“

Über einen kurzen Aufenthalt im Heim kam Karin zu den Schwestern nach Schadeleben. Der Wechsel war keine Befreiung: „Wir hatten ständig Angst, etwas falsch zu machen“, sagt sie, „denn dann gab es Strafen oder Prügel.“ Als ihre Pflegeeltern 1953 in den Westen flüchteten, gerieten sie zurück ins Heim nach Gernrode. Dort erlebten sie den Wandel nach der Republiksgründung.

„Als das einst kirchliche Heim in Gernrode verstaatlicht wurde, war von der Nächstenliebe der Betreuer zuvor nichts mehr zu spüren. Stattdessen gab es ständig erzieherische Maßnahmen und Strafen, sofern die strengen Regeln nicht eingehalten wurden.“ Daran wären viele Mädchen und Jungen kaputt gegangen oder für immer geschädigt gewesen. „Diese Erlebnisse sind ein Grund, warum sich Siegrid und Renate nicht an ihre Kindheit erinnern wollen“, ergänzt sie.

Helga war indes zu Besitzern eines Tante-Emma-Ladens in Weddersleben geraten. „Sie musste im Verkaufsraum aufpassen, wenn die Eltern im Lager waren“, wissen die Schwestern noch von der Zweiältesten. Sie ist die einzige der fünf Schwestern, die nicht mehr lebt. (mz)