Kunstfund in München Kunstfund in München: Schatten der Geschichte

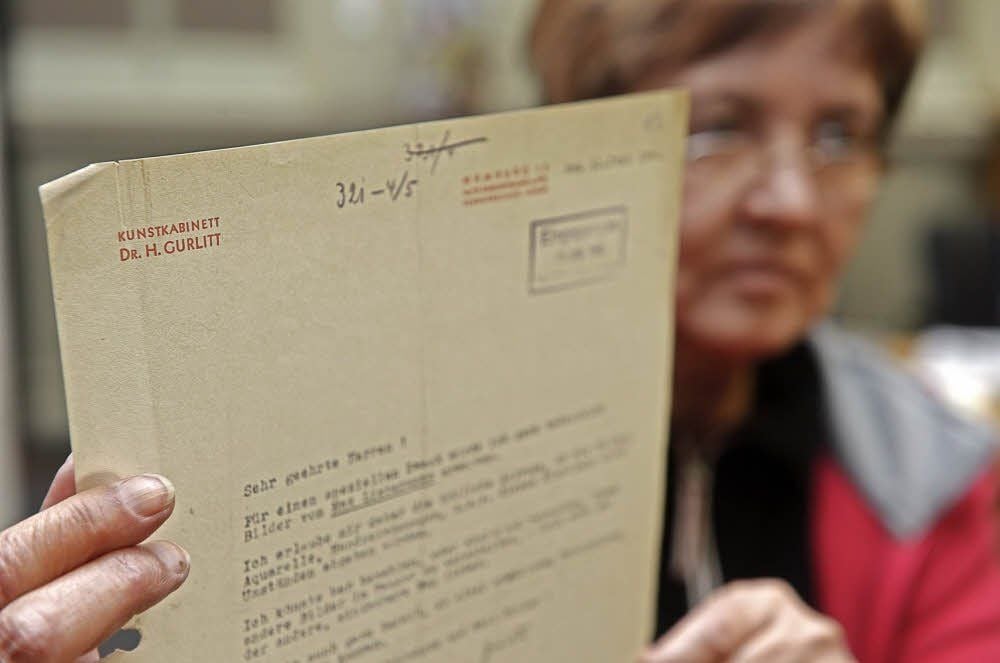

Halle/MZ - Die Nachricht aus München war kaum heraus, da klingelte in Teutschenthal schon das Telefon. „In New York ist das das Thema“, sagt Carl-Friedrich Wentzel, Enkel des als Hitlergegner hingerichteten Brachwitzer Agrarunternehmers Carl Wentzel. Elektrisiert hatte Kunstkenner und Händler die Meldung über den Fund eines riesigen Bilderschatzes in einer Münchner Wohnung. Dort hatte der Sohn eines Mannes gelebt, der im Dritten Reich beauftragt war, beschlagnahmte Museumsbestände und enteignete Bilder von Regimegegnern zu veräußern.

1.406 Kunstwerke beschlagnahmt

Bilder, wie sie auch der Familie Wentzel genommen wurden, als Carl Wentzel ermordet, seine Frau ins KZ gesperrt und der Familienbesitz konfisziert wurde. Zu den Kunstwerken, die Carl-Friedrich Wentzel und sein Bruder Carl-Stefan nach ihrer Rückkehr an den Familienstammsitz in Teutschenthal nicht mehr fanden, gehören auch zwei Bilder des Malers Giovanni Canal, besser bekannt als Canaletto. Und zumindest ein Bild aus der Hand des Italieners befindet sich nun auch unter den 1 406 Meisterwerken, die Zollfahnder beim Sohn des Kunsthändlers Hildebrand Gurlitt beschlagnahmten.

Ein Hoffnungsflämmchen flackerte auf bei den Wentzels, die seit 1990 alles getan haben, um die mehr als 200 Kunstwerke wiederzufinden, die von den Nationalsozialisten beschlagnahmt oder später von den Kommunisten enteignet worden waren. Auf Raubkunst spezialisierte US-Anwälte wurden eingeschaltet, das Auktionshaus Sothebys bot Hilfe an. Die Brüder Wentzel versuchten auch, in den Depotbeständen der halleschen Moritzburg nach ihrem Eigentum zu suchen, wurden von der früheren Museumschefin Katja Schneider aber nicht gerade mit offenen Armen empfangen. „Wir hatten wenig Erfolg“, sagt Carl-Friedrich Wentzel, „nur ein paar kleine Sachen wurden gefunden.“

Umso größer war die Hoffnung, dass im Bilderschatz aus Schwabing eine der verschollenen Venedig-Ansichten auftaucht. „Aber bei dem Canaletto in München handelt es sich wohl nur um einen Druck.“ Genau weiß es auch Wentzel nicht, denn die Staatsanwaltschaft in Augsburg, die die Verantwortung für die Gurlitt-Sammlung im Wert von rund einer Milliarde Euro trägt, hält sich bedeckt. „Das ist schon sehr obskur“, kritisiert Wentzel, „da wird keine Liste veröffentlicht, es gibt statt vernünftiger Fotos nur Bilder, die aussehen wie mit dem Handy geknipst - man fragt sich, was das sein soll.“

Ein weiteres Kapitel in der dunkel überschatteten Geschichte, die deutsche Behörden und Museen beim Versuch schrieben, rechtmäßigen Eigentümern von Raubkunst ihren Besitz vorzuenthalten? Jahrzehntelang wurden Enteignungsopfer wie die Wentzels, vor allem aber ausgeplünderte jüdische Alteigentümer nach dem Motto vertröstet, sie könnten gern melden, was ihnen fehle, die Museen würden nachschauen, ob sie es fänden.

Nach bewährtem Rezept

Stephan Kramer, Generalsekretär des Zentralrates der Juden in Deutschland, hat ein seltsames Gefühl. „Der natürliche Weg wäre es, eine Liste der gefundenen Kunstwerke im Internet öffentlich zu machen, damit die rechtmäßigen Eigentümer überprüfen können, ob ihre Bilder dabei sind.“ Stattdessen setzt die Staatsanwaltschaft auf das bei der Rückgabevermeidung über Jahrzehnte bewährte Rezept: Wer glaube, Anspruch auf eines der Werke zu haben, könne sich gern melden, beschied Oberstaatsanwalt Reinhard Nemetz.

Die Nationalsozialisten enteigneten etwa jüdische Sammler und zwangen sie, ihre Schätze unter Wert zu verkaufen. Nach dem Zweiten Weltkrieg regelten zwar Gesetze der Alliierten (1947) und der Bundesrepublik von 1957 die Rückgabe, hatten aber in der DDR keine Gültigkeit. Auch im Westen wurde nur ein Teil der Raubkunst an die Besitzer oder Erben zurückgegeben. 1998 trafen sich 44 Länder, auch Deutschland, auf der „Washingtoner Konferenz über Vermögenswerte aus der Zeit des Holocaust“. Die Teilnehmer verständigten sich auf „nicht bindende Grundsätze“ zum Umgang mit Raubkunst. Die Länder sollten „im Rahmen ihrer eigenen Rechtsvorschriften“ handeln.

Im Zweiten Weltkrieg raubten deutsche und sowjetische Einheiten in großem Ausmaß Kunstwerke und Bücher aus den von ihnen besetzten Gebieten. Die von deutscher Seite erbeuteten Objekte wurden kurz nach Kriegsende größtenteils zurückgegeben. Russland sieht Beutekunst als Wiedergutmachung für Schäden aus dem Krieg. Erst seit 1990 wird auf der Basis von deutsch-russischen Verträgen über einen Austausch verhandelt. Experten schätzen, dass in russischen Depots noch mehr als eine Million Kunstobjekte und Bücher lagern.

Damit ist die Rückgabe oder die Entschädigung des in der Nazi-Zeit eingezogenen Vermögens von Verfolgten gemeint. Ende 1999 verabschiedeten Bundesregierung, Länder und kommunale Spitzenverbände eine gemeinsame Erklärung. Danach sollen sich Museen, Archive und Bibliotheken stärker bemühen, Raubkunst aufzuspüren und den legitimen Eigentümern zurückzugeben. Die Restitution kann sich nach Experten- Schätzungen noch über Jahrzehnte hinziehen. Die Datenbank „Lost Art Internet Database“ ist die zentrale deutsche Internet-Datenbank zur Erfassung von NS-Raubkunst und Beutekunst.

Als „entartet“ diffamierte das NS-Regime Kunstwerke, deren Ästhetik nicht in das von den Nationalsozialisten propagierte Menschenbild passte: unter anderem Expressionismus, Surrealismus und Kubismus. Der Begriff „entartet“ stammt aus der Nazi-Rassenlehre. Zu den betroffenen Künstlern gehörten etwa Otto Dix, Ernst Barlach und Angehörige der Gruppe „Brücke“. 1937 zeigten die Nazis in München die Propaganda-Schau „Entartete Kunst“ mit zuvor beschlagnahmten Werken.

Gut 250 der in München gefundenen Kunstwerke sind als „Entartete Kunst“ in der Datenbank der Werke erfasst, die zu NS-Zeiten in Museen beschlagnahmt wurden. Weitere 200 Bilder finden sich in der Lostart-Datenbank, die verschwundene Werke aufführt, die einst jüdischen Sammlern gehörten. Michael Franz von Lostart in Magdeburg wurde bereits im Frühjahr letzten Jahres über den Münchner Fund informiert. Er plädiert dennoch für Geduld. Zuerst müsse der Lebenslauf jedes Bildes rekonstruiert werden, dann könnten mögliche Besitzansprüche geklärt werden, hält er Forderungen nach schnellen Informationen für mögliche Besitzer entgegen. „Das ist wie bei einem Urteilsspruch: Der Richter stellt erst den Sachverhalt fest und dann kommt die rechtliche Würdigung.“

Eine Möglichkeit, anderthalb Jahre nach dem Münchner Fund nun endlich zu erfahren, ob Eigentum der eigenen Familie sich in Cornelius Gurlitts privater Sammlung befindet, haben so weder die Wentzels noch betroffene Museen wie die Moritzburg in Halle. Auch deren Sammlungsleiter Wolfgang Büche erfuhr erst aus dem Fernsehen, dass ein seit 1938 verlorengeglaubtes Bild des Expressionisten Franz Marc in Gurlitts Bestand aufgetaucht war. Ob die anderen fünf Meisterwerke, die Hildebrand Gurlitt vor 75 Jahren aus Halle übernahm, ebenfalls beim Zoll gelandet sind, ist dem Kustos nicht bekannt. Büche kennt Meike Hoffmann, die Berliner Wissenschaftlerin, die den Gurlitt-Fund analysiert, zwar gut. „Aber sie hat nie einen Ton gesagt.“ Auch Gerüchte über einen großen Fund, wundert er sich, habe es keine gegeben. „Umso mehr waren wir alle elektrisiert, als der Name Gurlitt fiel.“

Umsonst: Mittlerweile steht fest, dass doch nur ein einziges Stück aus Halle in Gurlitts Sammlung lag. Und auch bei diesem Bild von Franz Marc träumt Büche nicht von einer baldigen Rückkehr ins Museum am Mühlgraben. Der Nazi-Staat habe sich mit dem „Gesetz über die Einziehung von entarteter Kunst“ eine Rechtsgrundlage geschaffen, die auch von den Alliierten nicht außer Kraft gesetzt wurde. Bilder aus staatlichen Museen, die von „berechtigten Kunstverwertern“ wie Hildebrand Gurlitt verkauft wurden, haben damit rechtmäßig den Eigentümer gewechselt. Profitieren könnten davon auch die Erben des gebürtigen Dresdners, der seinen Posten als Chef des Zwickauer Museums nicht nur wegen seines modernen Geschmacks, sondern auch wegen seiner „nichtarischen“ Herkunft verlor: Gurlitts Großmutter war eine Schwester der jüdischen Autorin Fanny Lewald. Ein Indiz dafür, dass Gurlitt zumindest einen Teil der Sammlung legal besaß, liefert auch der Umstand, dass die US-„Monument Men“ ihm 1945 mehr als 100 Werke wegnahmen. Die meisten Bilder aber erhielt der unterdessen zum Chef des Kunstvereins in Düsseldorf aufgestiegene Sammler fünf Jahre später zurück.

Verlorene Spur nach Linz

„Was verkauft wurde, gehört wohl bis heute dem Käufer“, sagt Wolfgang Büche. Chancen darauf, Bilder wiederzubekommen, die vielleicht noch in Gurlitts Sammlung auftauchen, sieht er nur in Fällen, bei denen der Händler Werke auf Kommissionsbasis mitgenommen habe, ohne sie zu verkaufen. „Dann wäre der Eigentümer bis heute der deutsche Staat.“

Anders ist die Sachlage bei Gemälden aus Privatbesitz wie den Canalettos der Wentzels. Deren Spur verliert sich im Januar 1945 in einem Güterzug, Gerüchten zufolge Richtung Dresden. Mit dem Transport habe die SS in ganz Europa zusammengeraffte Kunstwerke für das von Hitler selbst geplante „Führermuseum“ in Linz in Sicherheit bringen wollen. Was für ein Zufall: Einer der Männer, die für den „Sonderauftrag Linz“ arbeiteten, hieß Hildebrand Gurlitt.