Im Kofferraum in die Freiheit Im Kofferraum in die Freiheit : New Yorker dankt Eltern aus Aschersleben für DDR-Flucht

Aschersleben - West-Berlin, 1976: Günther und Sylvia Symietz wohnen im fünften Stock eines Neubaublocks. Aus dem Fenster blicken sie auf die deutsch-deutsche Grenze. Sie schauen direkt auf die Mauer, auf den DDR-Grenzturm. Es deprimiert sie nicht. „Wir haben jeden Tag unseren Erfolg gesehen. Die da unten konnten uns nichts“, sagt Symietz heute. Nicht mehr, seit zwei Jahre zuvor die Flucht aus der DDR geglückt ist.

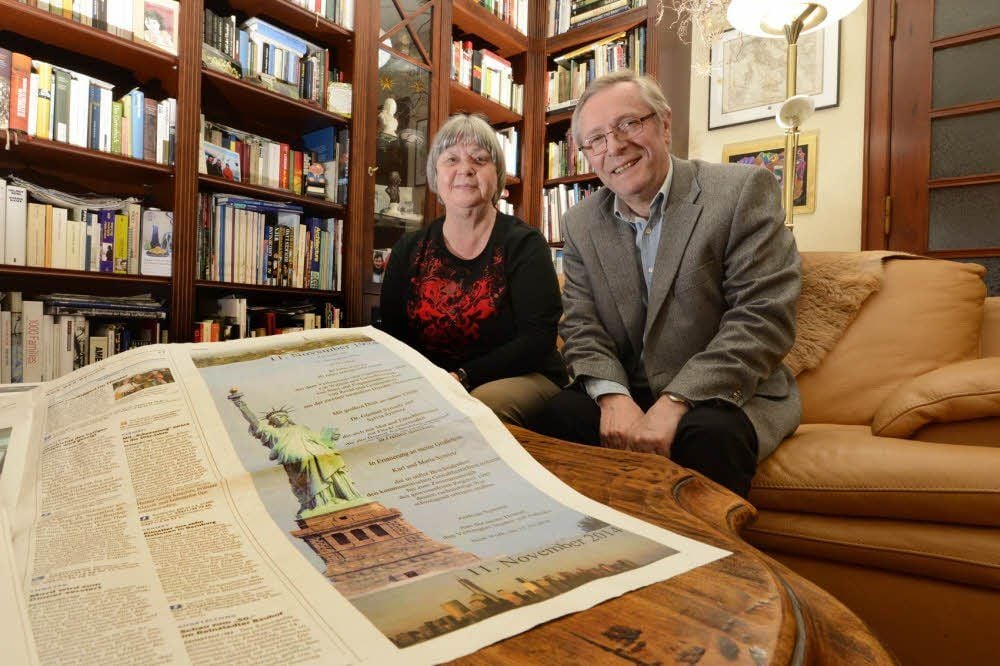

Es ist ein Ereignis, das die aus Aschersleben stammende Familie noch immer bewegt - und einen der Söhne zu einer besonderen Geste veranlasst hat: Andreas Symietz, der heute in New York lebt, hat sich mit einer großen Anzeige in der MZ-Lokalausgabe Aschersleben am Jubiläumstag der Flucht öffentlich bei seinen Eltern für ihren Mut bedankt. Dafür, dass er und seine Geschwister in Freiheit aufwachsen durften. Günther und Sylvia Symietz hat das Tränen der Rührung in die Augen getrieben.

Rückblende: Es ist der 11. November 1974, morgens 2 Uhr, als die Familie mit einem gebrauchten Skoda von Aschersleben aus zum Treffen mit ihrem Fluchthelfer bei Dessau aufbricht. Eine Woche zuvor ist ihnen Ort und Uhrzeit genannt worden - eine Woche, in der Günther Symietz und seine Frau möglichst alle Kontakte in der Heimat vermeiden, selbst die zu seinen Eltern im Haus schräg gegenüber. Niemand darf etwas ahnen, niemand soll in Gefahr geraten, später als Mitwisser bestraft zu werden. Als es in der Nacht los geht, erzählen die Eltern ihren drei Kindern - fünf bis sieben Jahre alt - von einem Ausflug zum Berliner Fernsehturm. Für sie soll es nach Abenteuer klingen. Und seine Gefühle? „Vorsicht und Angst, aber schon gemischt mit Vorfreude“, sagt Günther Symietz heute.

Immer wieder Drohungen

Die Gedanken an eine Flucht aus der DDR hatten sich in dem katholisch aufgewachsenen Sohn eines privaten Eisenwarenhändlers spätestens seit dem Abitur 1964 festgesetzt. Natürlich sei er Mitläufer gewesen bis zu einem gewissen Punkt, sagt er. Er sei aber auch zu kritischer Haltung erzogen worden, habe früh gemerkt, „dass wir in einer Lüge leben“. Während des Zahnmedizin-Studiums wurde ihm mehrfach mit Exmatrikulation gedroht - unter anderem, weil er einer Demo zum 100. Geburtstag Lenins ferngeblieben war. „Wir wollten vor allem unseren Kindern dieses ewige Anpassen ersparen.“

Mehr Details zu der Flucht lesen Sie auf Seite 2.

An jenem 11. November geht es mit dem Fluchthelfer von Dessau aus auf der Transitstrecke Richtung Bayern, zunächst in getrennten Autos. Zwei Stunden vor der Grenze steigt die Familie in einem Waldversteck um - alle fünf quetschen sich in den Kofferraum eines Alfa Romeo. Es ist verdammt eng, Bewegung kaum möglich. Mit dem Fluchthelfer ist ein Zeichen ausgemacht: Sobald die Grenze naht, stellt er das Autoradio aus - ab dann muss absolute Ruhe herrschen. Für Angst ist keine Zeit und Gelegenheit mehr, „wir waren jetzt beide fast apathisch“, erinnert sich Symietz. Die Söhne und die Tochter sind mit dem Versprechen auf ein Spielzeugauto aus dem West-Katalog - und der Drohung mit Kinderheim - ruhig gestellt. Die Flucht über den Grenzübergang Rudolphstein/Hirschberg gelingt, der Kofferraum wird nicht kontrolliert. Wenig später öffnet sich die Klappe in die Freiheit - und der Blick auf die Wälder Bayerns und einen strahlend blauen Himmel. Die Farbenpracht, das Leuchten der Reklame im Westen, ist etwas, was selbst dem damals fünfjährigen Andreas in Erinnerung geblieben ist: „Es war, als würde man von einem Schwarz-Weiß- in einen Farbfilm wechseln.“

Die Stasi auf den Fersen

Wie gefährlich die Flucht tatsächlich war, erfahren Symietz’ erst viele Jahre später. Noch am Abend vor der Flucht hat die DDR-Staatssicherheit in der Nachbarschaft Erkundigungen über sie eingeholt. „Die hingen mir also schon an den Fersen“, sagt Symietz. Und: Von Zwangsadoptionen in der DDR ahnte die Familie damals nichts. Hätten sie gewusst, wie skrupellos Kinder ihren Eltern entrissen und zur Adoption freigegeben werden, so Symietz’ Ehefrau, „hätten wir den Fluchtversuch nicht gewagt.“

So aber beginnt ein neues Leben im Westen. Nach einem Vierteljahr im Aufnahmelager zieht die Familie in West-Berlin in eine erste Wohnung. Günther Symietz arbeitet wieder als Zahnarzt. Zweieinhalb Jahre später folgt der Umzug nach Hamburg. Die neue, gutbürgerliche Existenz in Freiheit hat für die Familie nur einen großen Wermutstropfen: Die Großeltern in Aschersleben sehen sie für Jahre nicht. Am Tag der Flucht sind sie von der Staatssicherheit stundenlang verhört worden, bis selbst die begriff, dass sie nichts wussten. Reisen nach Westdeutschland - für Rentner in der DDR eigentlich möglich - werden Karl und Maria Symietz aber bis kurz vor der Wende immer wieder verwehrt. Nur einmal dürfen sie schließlich fahren - Karl Symietz ist da schon schwer krank.

Günther Symietz darf umgekehrt im September 1989 zum ersten Mal wieder in die DDR einreisen, zur Beisetzung seines Vaters. Flüchtlinge sind inzwischen amnestiert. Dennoch bittet Symietz den späteren Bundes-Verteidigungsminister Volker Rühe (CDU) sich einzusetzen, sollte man ihn nicht zurücklassen. An der Grenze scheinen sich seine Sorgen zunächst zu bestätigen: Während alle anderen durchgewunken werden, werden vor und hinter Symietz’ Auto plötzlich Metall-Sperrgitter aufgestellt. Am Ende läuft alles problemlos.

Unbegrenzte Möglichkeiten

Andreas Symietz unterdessen nutzt die Freiheit, die seine Eltern ihm ermöglicht haben. Schon als Gymnasiast geht er ein Jahr ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten, die USA. Ein weiteres folgt während des Architekturstudiums. Später arbeitet der heute 45-Jährige mehrere Jahre in Paris und Genua, bevor er vor zehn Jahren endgültig in die USA zieht. Heute lebt er mit seiner aus Haiti stammenden Frau in New York. Als Architekt war er nicht nur am Kaufhaus von Peek&Cloppenburg in Köln beteiligt, sondern unter anderem am Gebäude der New York Times.

Hier können Sie Ausgaben der Freiheit vom 16. April 1946 bis 16. März 1990 bestellen. Zur Bestellung.

Er ist seinen Eltern unendlich dankbar für die Flucht aus „dem Verbrechens- und Unrechtsstaat DDR“, wie er es in der Anzeige formuliert, aus einem Land „von Willkür und Unterdrückung, von Stasi und Einparteienherrschaft“. Er will, sagt er später am Telefon, mit der Anzeige aber auch ein Zeichen setzen. Ein Zeichen an jene, deren „rachsüchtige Wut“ seine Großeltern in Aschersleben nach der Flucht bis zum Zusammenbruch des Systems ertragen mussten, an die, die damals wildeste Gerüchte über seine Familie in die Welt setzten. Und ganz allgemein: „Geschichte wird gern verdrängt. Ich möchte nicht, dass vergessen wird, wie in der DDR Leute eingesperrt und bespitzelt wurden.“

Günther Symietz ist heute 69 Jahre, lebt seit 2009 mit seiner Frau wieder in Aschersleben. Als die Mauer fiel, hat ihn eine Freundin aus der USA angerufen und die deutsche Hymne gesungen. „Das war ein richtiger Freudenausbruch.“ Die Rückkehr war dennoch keine leichte Entscheidung, sagt er. Ausschlaggebend sei gewesen, dass nach dem Tod seiner Mutter das Elternhaus nicht in fremde Hände sollte. Er hege keinen Groll gegen die Stadt, sagt Symietz. Nur gegen ihm unbekannte Menschen wie den Polizisten, der seiner Mutter verächtlich den Rücken zuwandte, wenn er ihr sagte, dass ihr Antrag auf eine Reise zu den Kindern sowieso nicht genehmigt wird.

Der 11. November bleibt für die Familie unvergesslich. „Es ist unser persönlicher Tag der Freiheit.“ (mz)