Ein Mann steht auf Ein Mann steht auf: Was wollte der Chemie-Professor der Angela Merkel unterbrach?

Halle (Saale) - Die feine Art ist es nicht gewesen. Thomas Rödel lehnt sich im Stuhl zurück, faltet die Finger, lächelt und nickt. „Es ist eigentlich auch nicht meine Art, solche Veranstaltungen zu stören.“

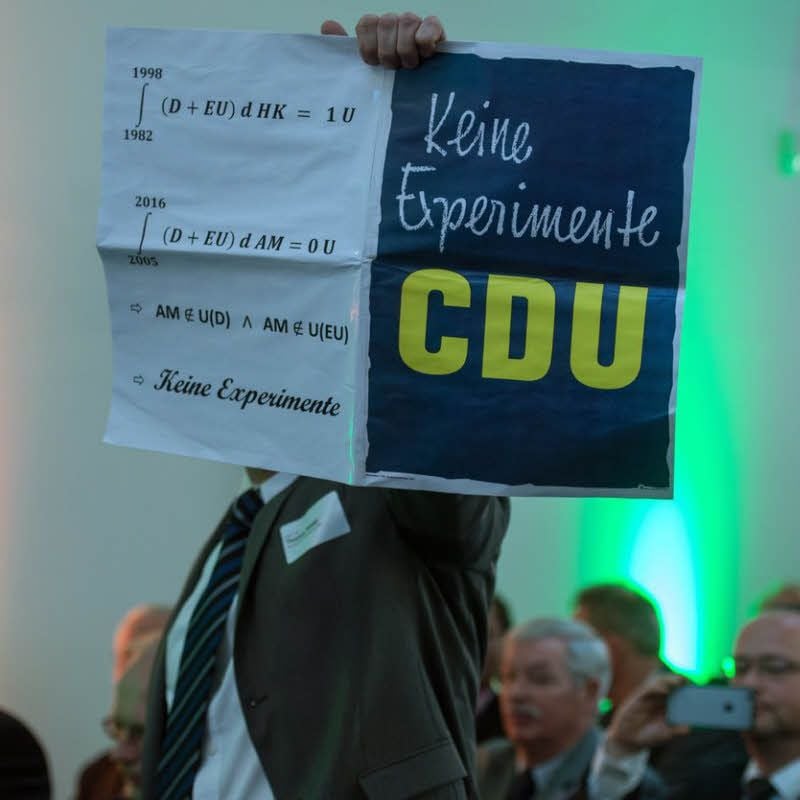

Als sich der Merseburger Chemieprofessor Ende Januar entschließt, zur feierlichen Einweihung eines Fraunhofer-Instituts in Halle zu fahren, ist das so gesehen eine Premiere. Rödel, 48, lichtes Haar, schmale Brille und beim Sprechen Franke durch und durch, hat Gepäck dabei: Ein Plakat, auf dem „Keine Experimente CDU“ steht. Und daneben eine Kette von integralen Formeln.

Thomas Rödel ist aufgeregt gewesen. „Mein Mund war trocken, ich wusste bis zu dem Moment, an dem ich aufgestanden bin, überhaupt nicht, ob ich ein Wort herausbringe.“ Sein Plan sieht vor, Bundeskanzlerin Angela Merkel erstmal sprechen zu lassen.

„Wenn sie dann Applaus bekommt, wollte ich warten, bis der verebbt und dann loslegen.“ Ob er es so gemacht hat, weiß Thomas Rödel nicht, als er dann da steht, mitten im Saal zwischen all den Ehrengästen, hochaufgerichtet und mit dem Plakat in der Hand. „Auf einmal stand ich“, sagt er, „und habe das von meinen Kindern erzählt.“

Thomas Rödels Formeln haben auch die Leserinnen und Leser von mz-web.de beschäftigt. Viele Nutzer machten sich Gedanken darüber, was der Merseburger Professor mit seinen Gleichungen hatte sagen wollen. Für einen Leser handelt es sich um Infinitesimalrechnungen mit links zu sehenden Integrationsgrenzen.

„Integriert wird über die Integrationsvariablen HK und AM, das durchgestrichene E könnte ,kein Element von’ sein. Das U übersetzt der Leser mit „Union“: „Damit hieße die letzte Gleichung, dass AM kein Teil der Einheit Deutschland und kein Teil der Einheit EU ist.“

Thomas Rödels Formeln haben auch die Leserinnen und Leser von mz-web.de beschäftigt. Viele Nutzer machten sich Gedanken darüber, was der Merseburger Professor mit seinen Gleichungen hatte sagen wollen. Für einen Leser handelt es sich um Infinitesimalrechnungen mit links zu sehenden Integrationsgrenzen.

Ein anderer Leser sieht Lebesgue-Integrale vor sich, die die „messbare Funktion Deutschland + EU über das Zeitintervall 1982 bis 1998 bezüglich des Maßes gegeben durch Bundeskanzler Helmut Kohl integrieren“. Daraus ergebe sich, dass die System-Konfiguration von Deutschland + EU im Zeitraum positiv war - „wir sind Einheit“. In der zweiten Formel über das Zeitintervall 2005 bis 2016 falle das Ergebnis anders aus: Deutschland + EU ist rechnerisch keine Einheit mehr.

Rödel, ein Mann der Wissenschaft, den jenseits der Dinge immer auch deren Gründe interessieren, ist im Nachhinein ein wenig misstrauisch gegen sich selbst. „Dass ich drei habe und dass die zwei, vier und neun sind, das wollte ich gar nicht ansprechen.“

Rödel, sein Plakat mit einer Hand hochgereckt, sagt außerdem noch, er habe Angst um die Zukunft seiner Kinder und dass die Kanzlerin ihrer Verantwortung gerecht werden müsse. Merkel lässt ihn sprechen, lächelt schmal und sagt dann, das tue sie doch.

Thomas Rödel schlängelt sich da schon durch die Stuhlreihe Richtung Ausgang. Nein, niemand habe ihn rausgeworfen. „Ich hatte mir vorher überlegt, dass ich nach diesem Auftritt nicht bleiben kann.“ Rödel, Bäckersohn aus Bayreuth, schmunzelt breit unter der hohen Stirn.

„Wer eine Party stört, muss doch gehen, sonst verdirbt er den anderen den ganzen Abend.“ Und darum geht dem Chemiker, der vor elf Jahren aus Franken nach Merseburg kam, ja nicht. Sondern um größere Dinge, Dinge, die sich aufgestaut haben. „Wissen Sie“, sagt er, „ich habe über Monate versucht, einen meiner Abgeordneten zu sprechen.“

„Wer frägt uns?“

Unten in Bayern, wo seine Familie noch lebt und wo er wählen geht, hatte keiner Zeit. Die grüne Abgeordnete antwortete erst gar nicht und bat nach der zehnten E-Mail um Informationen per E-Mail. „Danach habe ich nichts mehr gehört.“

Der CSU-Mann war auch zu eingespannt, um sich die Sorgen eines Mannes anzuhören, der von sich selbst sagt, er habe eigentlich keine. „Ich verdiene gut, meine Frau verdient gut, unsere Kinder werden eine vernünftige Ausbildung bekommen.“ Eine Abgeordnete von der SPD bot ihm nach einigem Nachhaken ein Gespräch an. Da kam dann aber auch wieder etwas dazwischen. „Und noch mal Zeit hatte sie nicht.“

Thomas Rödel jedenfalls, als Naturwissenschaftler darauf geeicht, den Dingen auf den Grund zu gehen, war nach dieser Odyssee durch die Parteienlandschaft ein wenig dünnhäutig geworden. Schon länger zuvor sei es ihm vorgekommen, sagt er, als spiele sich Politik irgendwo weit oben über seinem Kopf ab.

„Das hat etwa mit der Griechenland-Krise angefangen.“ Ein Gefühl schlich sich an, dass er heute nicht mehr genau beschreiben kann. Als wären das wirkliche Leben und die Politik zwei verschiedene Welten. Als könne man Milliarden Euro, die eben noch überall gefehlt hatten, mit einem Federstrich erschaffen, ohne dass sie anderswo jemand vermisst.

Als gebe es in der bundesdeutschen Demokratie, in der Thomas Rödel nicht nur aufgewachsen ist, sondern die er stolz als die seine bezeichnet, Sphären, in denen seine Meinung keine Rolle mehr spielt.

Rödel möchte aber gern eine Rolle spielen. Denn schließlich, sagt er, „lebe ich in diesem Land und ich möchte hier auch weiter leben“. Was also tun? „Wer frägt uns?“, fränkelt er. Kopfnicken. Rödel antwortet selbst: Niemand. Genau. Er hatte ja nicht nur an seine Abgeordneten, sondern auch schon an Angela Merkel geschrieben, gleich als die entschied, die Grenzen zu öffnen und die draußen drängenden Flüchtlingen hereinzulassen. Die Antwort war ein Formbrief.

Lesen Sie weiter auf Seite 2.

Aber das ist ja klar. Rödel ist kein Fantast, der meint, die Kanzlerin müsse sich Zeit für ihn nehmen. Er ist auch kein Wutbürger, der „Merkel raus“ schreit und alle Grenzen dichtmachen will. Rödel hat nicht einmal wirklich Angst vor der Zukunft, jedenfalls nicht vor seiner eigenen.

„Ich bin Staatsbeamter, ich muss mir keine Sorgen machen.“ Aber was ist mit den jungen Leuten? Mit dem Nachwuchsbäcker etwa, der dreieinhalb Jahre gelernt hat, nun 900 Euro verdient und demnächst mit den Neuankömmlingen um eine Wohnung konkurriert? „Wir schaffen das ist der Plan A“, sagt Rödel. „Nur wenn das nicht klappt, wie sieht unser Plan B aus?“

Er habe auch keine Lösungen, das gibt Rödel zu. Aber er spüre eine Art Verantwortung für die Gesellschaft über sich selbst hinaus. „Natürlich würde ich mit meiner Familie auch ins Boot gehen, wenn es hier wäre wie in Syrien“, betont er.

Doch von der anderen Seite aus betrachtet müsse er fragen, was passiere, wenn es mit der Integration nicht laufe wie geplant. „Was machen wir dann“, sagt er, „wie reagiert die Bevölkerung, will die das überhaupt, wie lange und wenn nicht - wie sieht die Gegenreaktion aus?“

Thomas Rödel hat über all diese Dinge nachgedacht, auf den Heimfahrten nach Bayreuth, im Geprassel der Fernsehnachrichten, beim Zeitunglesen. Er ist manchmal sogar wissenschaftlich vorgegangen, wenn die Datenbasis nicht ausreichte.

„Keine Experimente“

Dann hat er in den Ministerien nach Zahlen gefragt. So mache man das in der Forschung. Und auch so: „Ehe ich ein Experiment beginne, überlege ich mir, wie es ausgehen könnte.“ Merkel habe das nicht getan. „Sie kommt mir vor wie jemand, der 150 Leute zum Essen einlädt und wenn alle da sind, überlegt sie sich, was sie nun gekocht bekommt.“ Ein Großversuch, den Thomas Rödel ablehnt.

Deshalb das „Keine Experimente“ auf dem Plakat, das den ersten Bundeskanzler Konrad Adenauer zitiert. Und deshalb die seltsamen Formeln, mit denen der Chemiker Rödel zur Physikerin Merkel Kontakt aufnehmen will.

Die Einladung zum Fraunhofer-Institut war ja wie ein Wink mit dem Zaunpfahl. „So nahe komme ich ihr nie wieder, dachte ich“, sagt Thomas Rödel, „und wenn alle anderen nicht antworten, sprichst du eben die Chefin selbst an.“

Rödel signalisiert auf einer mathematischen Ebene Richtung Kanzleramt. „Ich habe mir ein paar Integralgleichungen ausgedacht“, sagt er, „die das Problem verdeutlichen sollten.“ Eine errechnet Helmut Kohl als einigende Funktion von Deutschland und Europa. „Am Ende kam ein U heraus, eine Einheit von Europa und Deutschland.“

Thomas Rödels Formeln haben auch die Leserinnen und Leser von mz-web.de beschäftigt. Viele Nutzer machten sich Gedanken darüber, was der Merseburger Professor mit seinen Gleichungen hatte sagen wollen. Für einen Leser handelt es sich um Infinitesimalrechnungen mit links zu sehenden Integrationsgrenzen.

„Integriert wird über die Integrationsvariablen HK und AM, das durchgestrichene E könnte ,kein Element von’ sein. Das U übersetzt der Leser mit „Union“: „Damit hieße die letzte Gleichung, dass AM kein Teil der Einheit Deutschland und kein Teil der Einheit EU ist.“

Thomas Rödels Formeln haben auch die Leserinnen und Leser von mz-web.de beschäftigt. Viele Nutzer machten sich Gedanken darüber, was der Merseburger Professor mit seinen Gleichungen hatte sagen wollen. Für einen Leser handelt es sich um Infinitesimalrechnungen mit links zu sehenden Integrationsgrenzen.

Ein anderer Leser sieht Lebesgue-Integrale vor sich, die die „messbare Funktion Deutschland + EU über das Zeitintervall 1982 bis 1998 bezüglich des Maßes gegeben durch Bundeskanzler Helmut Kohl integrieren“. Daraus ergebe sich, dass die System-Konfiguration von Deutschland + EU im Zeitraum positiv war - „wir sind Einheit“. In der zweiten Formel über das Zeitintervall 2005 bis 2016 falle das Ergebnis anders aus: Deutschland + EU ist rechnerisch keine Einheit mehr.

Der zweiten Formel zufolge ist Merkel diese einigende Funktion nicht mehr. „Ich habe null U geschrieben“, erklärt der Professor mit selbstkritischem Unterton. Mathematisch sei das womöglich nicht ganz korrekt. „Im Nachhinein ist null Einheit etwas unfair, ich hätte lieber kleiner ein U schreiben sollen.“

Das Ergebnis ist dasselbe. Etwas ist schief gegangen aus Sicht von Rödel, schief gegangen mit der Welt, mit Europa, mit Deutschland. „Seit dem ,wir schaffen das’ der Kanzlerin ist fast ein halbes Jahr vorbei und wir wissen immer noch nicht, wie wir das schaffen.“

Eine Überlegung, die nicht nur Rödel allein bewegt, wie die Reaktionen auf seine Formelaktion vor Merkel zeigen. 800 E-Mails habe er bekommen, viele von Akademikern und Professoren. Nur zwei mit Kritik, alle anderen mit Lob und Applaus. Einerseits sieht sich Thomas Rödel von diesem Echo bestärkt. Andererseits mehrt ein häufiger Zungenschlag in der elektronischen Post seine Bedenken.

„Jeder zweite Schreiber klopft mir wegen der Zivilcourage auf die Schulter, die ich gezeigt habe.“ Rödel hat am Anfang nicht ganz verstanden, was die Leute meinen. „Zivilcourage ist etwas, das man im Dritten Reich oder in der DDR gebraucht hat“, sagt er, „heute sagt man seine Meinung und gut ist es.“

Was er glaube oder denke, müsse niemandem gefallen, auch müsse keiner seine Ansichten teilen. „Bei uns in Franken trinkt man danach trotzdem ein Bier zusammen.“ So sei er aufgewachsen und erzogen worden. Hier im Osten dagegen stecke in manchem wohl noch immer ein Stück DDR: Direkt nach seinem Auftritt distanzierte sich seine Hochschule von ihm, eine Presseerklärung kündigte gar die Prüfung juristischer Schritte an.

Thomas Rödel hat das nicht ernst genommen. „Auch wenn es nicht besonders höflich war, die Frau Bundeskanzlerin zu unterbrechen, habe ich nichts Strafbares getan.“ Dass andere Sorge hatten, ihm könne jetzt „etwas passieren“, macht ihn nachdenklich. Menschen, die Angst haben, zu sagen, was sie denken? Wo leben wir denn? „Auch darüber“, sagt er, „würde ich gern mal mit Frau Merkel sprechen.“ (mz)