Schloss Neuenburg Schloss Neuenburg: Euphorisches Dreigespann

Die bereits 1934 erfolgte Schenkung der mehr als 800 Stücke umfassenden Schulenburgischen Sammlung bildete neben geologischen Funden aus Freyburg, der Südseesammlung des ersten Museumsleiters Otto Krauschwitz sowie vielen anderen geschenkten Objekten Freyburger Bürger den hauptsächlichen Schwerpunkt und Grundstock des 1935 eröffneten Heimatmuseums im Schloss Neuenburg.

Seit den 1880er-Jahren war im Schloss der Grafen von der Schulenburg in Burgscheidungen die bedeutendste private ur- und frühgeschichtliche Sammlung des unteren Unstruttales entstanden. Dem vorausgegangen war eine umfangreiche Grabungstätigkeit durch Hermann Größler (1940-1910). Der Eislebener Gymnasialprofessor, der 1906/07 das frühbronzezeitliche Fürstengrab bei Helmsdorf ausgraben sollte, hatte einen besonderen archäologischen oder - wie man damals sagte - altertumskundlichen Interessenschwerpunkt: Euphorisch suchte er nach dem sagenhaften Ort der Schlacht an der Unstrut von 531, in welcher die Thüringer durch das Heer der Franken geschlagen wurden, so dass in der Folge das Thüringer Königreich sang- und klanglos unterging.

In der Iring-Saga, in der diese Schicksalsschlacht literarisch verarbeitet wurde, wird als Thüringer Königssitz der Ort Scithingi genannt, den Grössler mit der (Burg-)scheidunger Burg verknüpfte. So wundert es nicht, dass gerade dem Gebiet in und um Burgscheidungen seine besondere Aufmerksamkeit galt. Viele Hügelgräber und Urnenfelder wurden durch ihn untersucht.

Grabungen und Feldforschung

Die Grabungen wurden von Größler in Absprache mit dem Landesmuseum in Halle durchgeführt. Für einige Grabungstage reiste er persönlich vor Ort. Die eigentliche Hauptarbeit aber oblag seinem Weggefährten Kuntze in Burgscheidungen. Der Rentmeister und Gutsverwalter des Grafen von der Schulenburg unterstützte Größler tatkräftig, in dem er die Grabungen vorbereitete und organisierte, Feldforschungen betrieb sowie eigenständig Notbergungen und Nachgrabungen durchführte. Auch beschäftigte er sich mit dem Zusammensetzen der bei den Grabungen gefundenen, aber zerbrochenen Keramikgefäße. Gefunden haben beide den besagten Schlachtenort zwar nicht, dafür aber eine große Anzahl anderer faszinierender archäologischer Objekte. Diese verblieben bis auf wenige Ausnahmen im Schloss Burgscheidungen.

Bestärkt wurden die Herren vom Grafen Georg Ludwig Werner von der Schulenburg (1836-1893). So regte dieser 1884 und 1889 die Öffnung zweier Hügelgräber auf dem Burgscheidunger Anger sowie auf dem Heidelberge bei Tröbsdorf an. Die dabei durch Größler und Kuntze gemachten Funde bildeten den Anfang der sogenannten Schulenburgschen Sammlung. Viele weitere sollten folgen. Hinzu kamen einzelne Funde, die Landwirte, Tagelöhner oder auch Amtsdiener und Pastoren auf den von ihnen bearbeiteten Ackerflächen machten und bereitwillig für die Sammlung überließen.

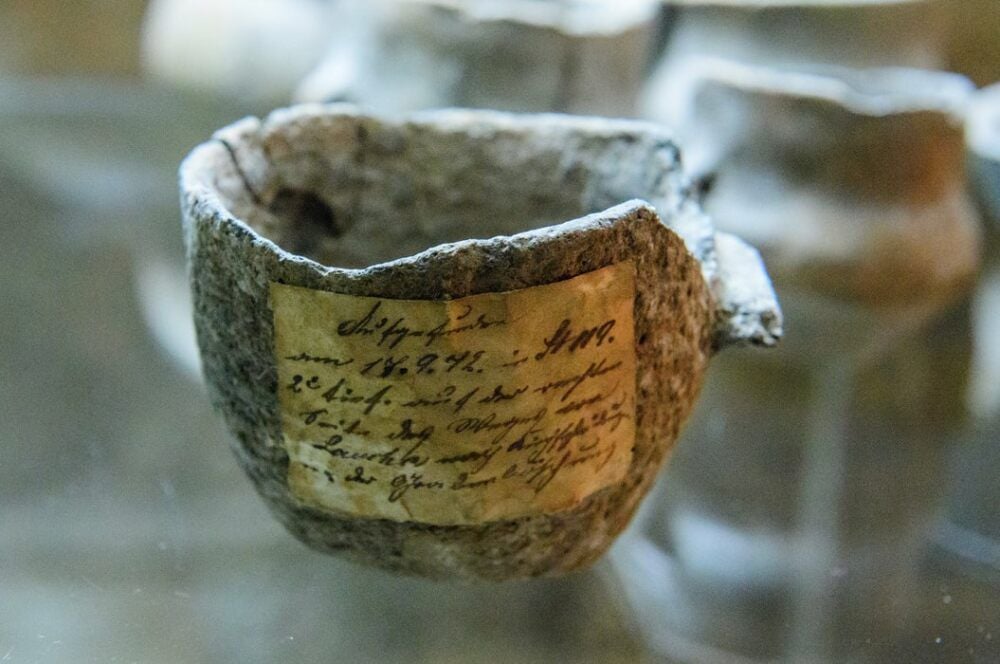

Auch wenn nach heutigen Maßstäben die damaligen Grabungen nur sporadisch dokumentiert wurden und somit eher einer planlosen Wegnahme glichen, erfasste Kuntze immerhin in einem tabellenartigen, durchnummerierten Verzeichnis mit der sauberen und erfahrenen Handschrift des Verwalters die ergrabenen Objekte, den Ort und die Zeit des Fundes und vermerkte die eine oder andere Besonderheit. Bis 1909 verfasste er zusätzlich einige wenige Fundberichte. Größler nahm die vielen Objekte zum Anlass, mehrere längere Beiträge zu den Funden in und um Burgscheidungen zu verfassen. Auch nach dem Tod des Grafen 1893 riss die Zusammenarbeit der beiden archäologiebegeisterten Männer nicht ab, deren Wirken um 1900 seinen Höhepunkt finden sollte.

Weitere Räumlichkeiten

Bereits 1898 war die Anzahl der ur- und frühgeschichtlichen Objekte scheinbar auf ein so großes Maß angewachsen, dass Kuntze unterstützt von Größler und ohne Zweifel in Absprache mit der gräflichen Familie im Schloss Burgscheidungen für die Aufbewahrung und Präsentation der Sammlung eigene Räumlichkeiten einrichten konnte. Hierzu ließ er eigens Schrankmöbel nach Art und Vorbild der Vitrinen im Provinzialmuseum Halle anfertigen. Die Zusammenarbeit zwischen Kuntze und Größler endete mit dem Tod Größlers 1910. Aber bis in die 1930er-Jahre hinein konnte die Sammlung von Besuchern auf Anfrage im Schloss Burgscheidungen besichtigt werden.

Als die Idee eines Heimatmuseums in der Neuenburg konkreter wurde, war dies vermutlich Gelegenheit für den Grafen Adelbert Werner von der Schulenburg (1885-1951), seine Sammlung einem wesentlich größeren Publikum zeigen zu können, als es im kleinen Burgscheidunger Privatmuseum möglich war. Da es in den Museumsräumlichkeiten der Neuenburg keine Magazine gab, wurde die Sammlung vollständig im Bereich des heutigen Fechtsaals schaudepotartig als sogenannte „Schulenburg’sche Stiftung“ in Tisch- und Schrankvitrinen präsentiert.

Verlust durch Plünderungen

Mit den Plünderungen und Zerstörungen des musealen Bestandes im Frühjahr 1945 ging jedoch ein Großteil der Sammlung unrettbar verloren. Nur wenige Objekte, teils erheblich beschädigt oder nur fragmentarisch erhalten, konnten durch Museumsleiter Hellmut Drescher im Nachgang noch geborgen und somit gesichert werden, was sich als äußerst mühselig darstellte. An vielen der geretteten, aber zerbrochenen Keramiken fehlten beispielsweise die alten Inventarnummern. Eine Zuordnung zum ursprünglichen Fundort oder in den Fundzusammenhang war daher teilweise nur nach akribischer Sucharbeit möglich. Das einstmals von Gutsverwalter Kuntze erstellte Inventarverzeichnis war dabei eine wichtige Hilfe und gilt für die Sammlung als ältester schriftlicher Beleg.

Bei allem Unglück durch die 1945 erfolgte Zerstörung, zeichnet sich im Rückblick eine positive Entwicklung ab. Denn die wenigen erhaltenen Objekte bildeten Anfang der 1950er-Jahre einen Grundstock für die Einrichtung des zweiten Museums im Schloss Neuenburg. Ohne das persönliche, uneigennützige Engagement so vieler Beteiligter über mehrere Generationen hinweg wäre dies sicher nicht möglich gewesen.

Die Autorin dieses Beitrages, Ellen Keindorff, arbeitet als Kustodin im Museum Schloss Neuenburg. Die Lauchaerin, die Museologie an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig studierte, widmet sich dem Fundus und kuratiert Ausstellungen.