Handwerk Handwerk : Großer Klang

Glocken sind weltweit ein bedeutendes Kulturgut. Sie werden seit Jahrhunderten gegossen, zuerst in China. Ihre Vernichtung bedeutet den Verlust an Tradition und Handwerkskunst. Gruppen mit Experten und Vollzugsbeamten waren in den Jahren 1915 bis 1918 in ganz Deutschland unterwegs, um Gemeinden und ihre Gotteshäuser unter die Lupe zu nehmen.

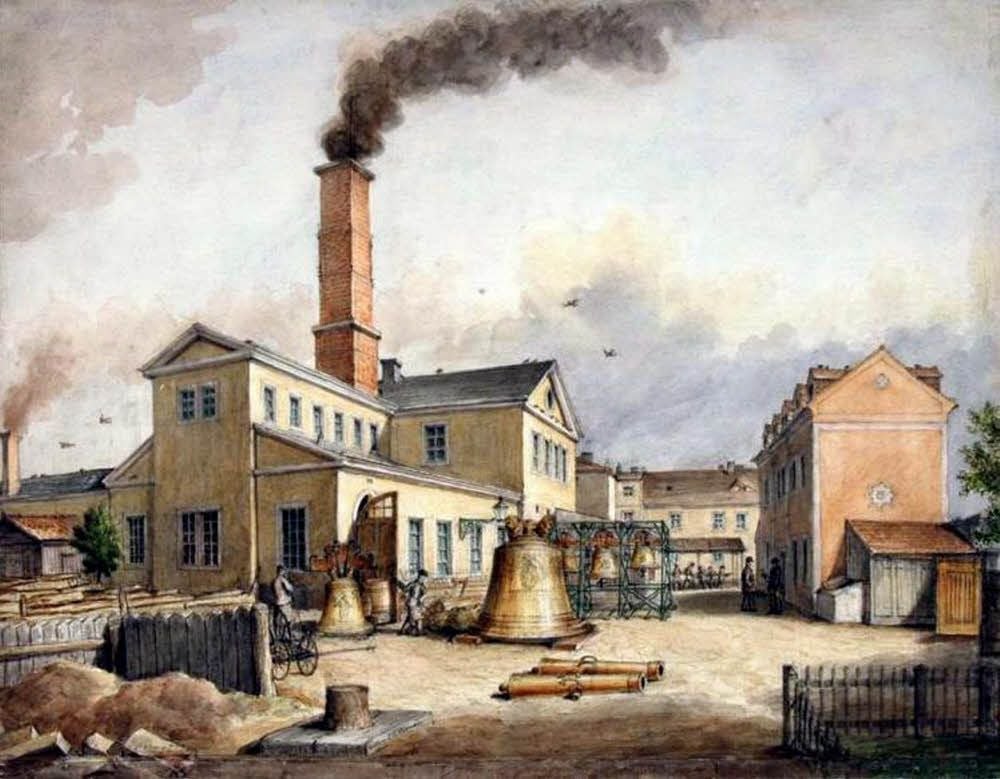

Es ging darum, nicht mehr genutzte alte Kirchenglocken zu beschlagnahmen. Auch noch in Betrieb befindliche Geläute wurden abgehängt und wegtransportiert. Sie alle wurden eingeschmolzen, um dringend gebrauchte Eisen- und Buntmetalle mit den wertvollen Legierungsbestandteilen zurückzugewinnen. Alles mit der Absicht, angesichts der enormen Kriegsverluste an Waffen neues Gerät herzustellen: Geschütz- und Kanonenrohre, Einzelteile für halbautomatische Waffen und für Fahrzeuge. Alles für die sinnlose Fortführung des mörderischen Ersten Weltkriegs. Besonders Dorfkirchen erlitten den Glocken-Aderlass. Auch bei uns. Interessant ist daher, welche Tradition die Glockengießerei hierzulande hat. Dabei stößt man auf Dr. Paul Mitzschke. Der in Naumburg geborene Historiker hat sich mit der regionalen Entwicklung der Glockengießerei befasst. Auch damit, welche Geläute in Naumburg und Umgebung einst gegossen worden sind. Unter „Glockengießer der Stadt Naumburg“ hat Mitzschke 1917 folgenden Beitrag im „Tageblatt“ veröffentlicht:

Das Glockengießereigewerbe wurde in früheren Jahrhunderten vielfach im Umherziehen ausgeübt. Wo eine Glocke nötig war, da bestellte man sich einen bekannten Meister zur Ausführung des Gusses. Dieser erschien mit seinen Gesellen, traf alle Vorbereitungen, wie Beschaffung des Metalls, Aufmauerung der Glockenform, Bau des Schmelzofens, Anfuhr des erforderlichen Brennholzes usw., und führte seinen Auftrag aus, um dann zu einer neuen Arbeit an einen anderen Ort weiter zu reisen. Ein berühmter Meister dieser Art war z.B. der Holländer Gerhard van Wou aus Herzogenbusch, der seit 1482 seinen Wohnsitz in Kampen an der Ijssel hatte und deshalb häufig Gerhard van Wou aus Kampen genannt wird. Von ihm sind Glocken aus den Jahren 1465 bis 1523 in den verschiedensten Gegenden Hollands und Deutschlands nachweisbar, die er zumeist an Ort und Stelle gegossen hat. So kam er 1497 nach Erfurt und fertigte die große Domglocke „Gloriosa“, die mit einem Gewicht von 227 ½ Zentnern im Deutschen Reich nur von der „Kaiserglocke“ des Kölner Doms (541 ½ Zentner), der „Maxima“ des Magdeburger Doms (266 Zentner), der „Wilhelm-Luise“ der Berliner Gedächtniskirche (264 ½ Zentner), der „Gloriosa“ des Doms zu Frankfurt am Main (245 ½ Zentner) und der großen Glocke der Dresdner Kreuzkirche (230 ¼ Zentner) übertroffen wird. Wenige Jahre später, 1502, finden wir Gerhard van Wou auch in Naumburg, wo er für den Dom die Glocke „Jesus-Maria“ goss, die vor dem Bestehen der „Dreikaiserglocke“ die größte des Doms war und früher im Nordostturme hing, bis sie in neuerer Zeit nach einem der Westtürme übergeführt wurde.

In den letzten Jahrhunderten haben sich die Glockengießer mehr seßhaft gemacht und die fertigen Glocken von ihrem Wohnsitz aus zu den Bestimmungsorten geschafft. Auch in Thüringen gab und gibt es eine ganze Anzahl von Glockengießereien. Bekannt und berühmt sind besonders die Glockengießerfamilien Ulrich in Laucha-Apolda und Möhring in Erfurt-Rudolstadt; ferner die Gießer König, Kucher, Ziegler in Erfurt sowie Rose in Apolda-Oßmannstedt-Volkstedt. Die Stadt Naumburg nimmt gleichfalls einen Platz in der Reihe der Glockengießerorte ein. Doch tritt sie in dieser Hinsicht bloß durch die Familie Zeitheim hervor, und die Erzeugnisse ihrer Gießereien fanden auswärts bessere Aufnahme als in der Stadt selber. Soweit sich aus den Quellen überblicken lässt, tritt zu Naumburg in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts zum ersten Male ein Glockengießer auf und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum letzten Male. Im Ganzen lassen sich nach meiner Kenntnis etwa zehn nachweisen. Es sind folgende:

1. Klaus Riemann - Die älteste von ihm herrührende, aber jetzt nicht mehr vorhandene Glocke aus dem Jahre 1463 befand sich im Kirchturm zu Graitschen bei Jena; sie ist neuerdings umgegossen worden. Weitere Glocken hat er hergestellt 1461 für Wetzdorf bei Weida, 1471 für Oberkrumpa bei Querfurt, 1475 für das Rathaus in Naumburg, 1478 für Gatterstedt bei Querfurt und 1481 für Mücheln. Das Riemansche Glöckchen von 1475 hängt noch jetzt im Dachreiter des Naumburger Rathauses und ist das eine von beiden Erzeugnissen einheimischer Glockengießer, das Naumburg besitzt.

2.Hans Müller, mit Glocken 1598 bis 1619, nämlich 1598 Löbitz bei Osterfeld, 1593 Gladitz bei Teuchern, 1600 Schleberoda bei Freyburg und Raschwitz bei Merseburg, 1601 Oberklobikau bei Merseburg, 1602 Kleinhelmsdorf bei Osterfeld, 1612 Boblas, 1603 Köckenitzsch bei Camburg, 1613 Obermöllern.

3.J. Böhem, mit der Glocke für Schellsitz, 1702

4.Karl Wilhelm Becker mit Glocken von 1752 bis 1763; nachweisbar sind nur eine von 1755 für Sachsenhausen bei Weimar und das Schulglöckchen in der Haube des Wenzelskirchturms in Naumburg vom Jahre 1763 - das zweite am Ort gebliebene Stück der Naumburger Glockengießerei.

5.J. Chr. Heim, eine Glocke von 1806 in Würchausen bei Camburg

6.-10. Die Familie Zeitheim, etwa 1780 bis 1846: u.a. für Kirchen in Kleinheringen, Wählitz, Jaucha, Almrich, Spielberg.

Der Autor dieses Beitrages, Paul Gottfried Mitzschke, wurde am 19. August 1853 in Naumburg geboren. Sein Vater, August Mitzschke, war Erster Domprediger, seine Mutter hieß Marie Mitzschke geborene Niese. Paul Mitzschke besuchte von 1864 bis 1871 das Domgymnasium in Naumburg, woran sich ein Studium der Philologie und der Geschichte an der Universität in Rostock anschloss. Das beendete er 1875 mit der Promotion. Im selben Jahre noch fand Mitzschke am Andreas-Institut in Sulza eine Anstellung als Hilfslehrer. Aber dort war nur für ein Jahr. Dann wurde er in Fürstenwalde Gymnasiallehrer. Wieder zwölf Monate später folgte Paul Mitzschke einem Ruf nach Weimar. Hier war er von 1877 bis 1896 Archivrat am Thüringischen Geheimen Haupt - und Staatsarchiv.

Der Historiker befasste sich eingehend mit der regionalen Geschichte Thüringens, Naumburgs und der Saale-Unstrut-Region, schrieb etliche Werke und Aufsätze darüber. Mitzschke starb 1920 in Weimar. Als das Naumburger Kirschfest 1924 eine Wiederbelebung erfuhr, konnte auf seine wertvollen Hinweise und Texte aus der Tradition dieses alten einheimischen Volksfestes zurückgegriffen werden.