Geschichte Geschichte: Der Dom in Flammen

Naumburg - Vor nahezu 500 Jahren, in der späten Mittagszeit des 7. April 1532, ein Sonntag, stiegen riesige Flammen und mächtige Rauchwolken in der „Herrenfreiheit“ zum Himmel. Dieses eigenständige Viertel von Grundstücken, Gebäuden und einigen Straßenzügen, darunter der Steinweg, erstreckte sich wenige hundert Meter rund um den Naumburger Dom. Die Domfreiheit, in Naumburg auch als Herrenfreiheit bezeichnet, war von einem eigenen Mauerring umschlossen, von dem heute noch wenige Teile erhalten geblieben sind. Sie gehörte zum weltlichen Herrschaftsbereich des Bischofs, dem Hochstift. Hier wohnten nicht nur die Domherren, sondern auch Bedienstete, Gesinde oder Handwerker.

Als eigener Rechtsbereich unterstand die „Freiheit“ nicht der städtischen Gerichtsbarkeit, und ihre Bewohner waren damit auch von der städtischen Steuerpflicht befreit. Die Herrenstraße der ehemaligen alten Ratsstadt führt in die Herrenfreiheit. Trotz der Reformation war der juristische Sonderstatus der Domfreiheit in Naumburg bis in das 19. Jahrhundert hinein erhalten geblieben. Wie auch in einigen anderen Bischofsstädten ist die ursprüngliche Struktur der Domfreiheit in Naumburg auch heute noch gut erkennbar. Zwei Tagelöhner, Glorius und Nicol Beyer, Vater und Sohn, hatten den Brand in der Domfreiheit vorsätzlich gelegt, um sich damit am Naumburger Domkapitel zu rächen. Ein anderer Sohn der Familie Beyer war ein Jahr zuvor auf dem Territorium des Hochstifts Naumburg aufgegriffen und an Kursachsen ausgeliefert worden. Wegen erwiesenen Raubmordes wurde er anschließend zum Tode verurteilt und hingerichtet.

Bereits in den frühen Abendstunden des 7. April lagen nahezu alle Gebäude in der Domfreiheit in Schutt und Asche. Nur wenige stabile Steinbauten, wie die romanische Kapelle der Ägidienkurie oder der romanische Wohnturm der Bischofskurie (Domplatz 1), hatten zumindest äußerlich dem verheerenden Brand standgehalten. Viele der Häuser in der Domfreiheit bestanden in dieser Zeit noch als Fachwerkbauten mit großen Holzanteilen und waren häufig auch nur mit einfachen Holzschindeln gedeckt. Sofern die Gebäude nicht einzeln standen, hatten die Hausbesitzer eine gemeinsame Außenwand mit dem jeweiligen Nachbarn. So konnten die Flammen schnell von Haus zu Haus überspringen, begünstigt von einer durch den Brand beförderten Thermik und eventuell ungünstigen Windverhältnissen.

Eine Brandbekämpfung war damals nur begrenzt möglich, es mangelte vor allem an Löschwasser. Bereits im Jahr von Luthers Thesenanschlag, 1517, war Naumburg nach einem verheerenden Brand innerhalb der Stadtmauern komplett abgebrannt. Viele Bewohner der Domfreiheit waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in ihren Häusern, da sie einem evangelischen Gottesdienst in Flemmingen lauschten. Das war damals noch etwas ziemlich Neues. Vor allem Kursachsen als Mutterland der lutherischen Reformation, zu dem auch unsere Region gehörte, befand sich in einer Epoche tiefgreifender gesellschaftlicher Umbrüche mit einschneidenden Folgen. Der Naumburger Dom war zu diesem Zeitpunkt noch eine katholische Bischofskirche.

Trotz der schnellen Unterstützung von Menschen aus Naumburg und den umliegenden Ortschaften kam jede Hilfe bei der Brandbekämpfung in der Domfreiheit zu spät. Wohl etwa 30 Personen - die Angaben in den historischen Quellen sind unterschiedlich - verloren in Folge des Brandes ihr Leben. Schnell waren die Flammen von der Domfreiheit auch auf den Dom, die benachbarte Marienkirche sowie die Dreikönigskapelle übergesprungen.

Meiste Glocken schmelzen

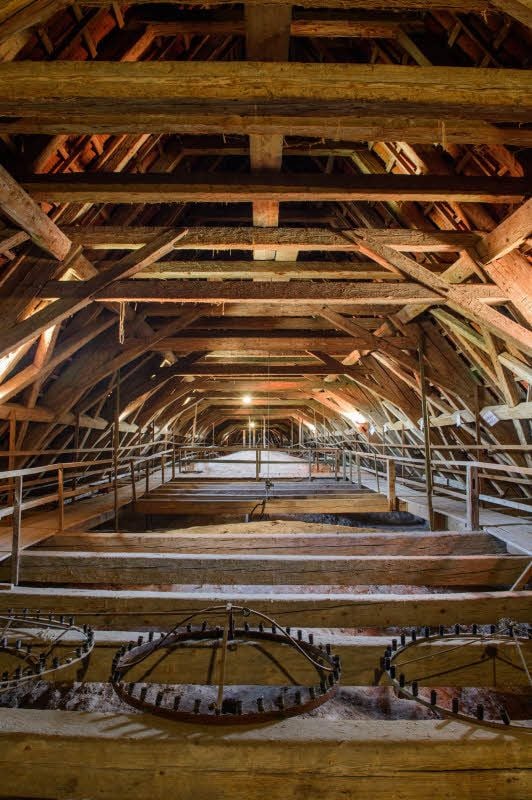

Der hölzerne Dachstuhl des Doms aus dem 13. Jahrhundert brannte lichterloh und brachte die Bedachung zum Einsturz, gleiches geschah mit den Turmhauben der drei Dom-Türme. Das brennende Dachgebälk und die Dachabdeckung stürzten auf die Dächer der Seitenschiffe, die ebenso zerstört wurden wie der äußere Kreuzgang an der Nordostwand des Doms. Die Türme brannten schließlich auch im Inneren aus, die meisten Glocken zerschmolzen. In der Vorhalle zwischen der brennenden Dreikönigskapelle und dem südlichen Arm des Querhauses wütete das Feuer und beschädigte das romanische Hauptportal. Auch das Innere des Doms wurde in Mitleidenschaft gezogen. Gebälk, welches Nischen im Westchor abdeckte, stürzte brennend herab und zerstörte die steinernen Baldachine über dem Chorgestühl und die unter ihnen befindlichen Säulenstellungen. Auch durch das „Himmelsloch“ im Westchor fielen brennendende Teile herab und beschädigten dabei einige der Stifterfiguren, darunter die Uta.

Das Feuer im Inneren griff schließlich auf die Orgel über, die damals auf einer Empore an der Nordwand des Hauptschiffes vor dem Westlettner angebracht war. Herabstürzende Stücke des Instruments schlugen dabei auf die beiden letzten steinernen Reliefs des Passionsfrieses am Westlettner und beschädigten diese maßgeblich. 1746/47 wurden sie deshalb durch Holzschnitzarbeiten ersetzt, ausgeführt vom Naumburger Drechslermeister Lütticke.

Bildwerk fast unbeschadet

Die aufsteigenden Flammen verbrannten einige der innere Wandflächen, Fensterlaibungen, Gewölberippen und den Schlussstein im letzten westlichen Joch des Langhauses. Da die mittelalterlichen Gewölbe über den Kirchenschiffen unter dem brennenden Dachstuhl standgehalten hatten, blieben die Schäden im Inneren des Doms im angegebenen Umfang. Das großartige Bildwerk des „Naumburger Meisters“ und seiner Bauhütte aus der Mitte des 13. Jahrhunderts hatte zum überwiegenden Teil das furchtbare Feuer überstanden. Die dem Dom benachbarte Marienkirche brannte dagegen nahezu völlig aus.

Das Domkapitel ging sofort an den Wiederaufbau der Bischofskirche und übertrug dafür die Bauleitung an Caspar von Würzburg, der zuvor schon als Baumeister des Kapitels tätig gewesen war. Bereits im Mai wurden Rechnungen für die ersten erbrachten Leistungen ausgestellt und bezahlt. Um die erforderlichen finanziellen Mittel zu erhalten, rief das Domkapitel die Hilfe des Naumburger Bischofs Philipp an. Der Pfalzgraf bei Rhein war zugleich Fürstbischof von Freising. Das Konzept eines Bittbriefes vom 25. Juni 1532, der an verschiedene Adressaten gesandt wurde, hat sich bis heute im Domarchiv erhalten. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits die beiden „bösen Menschen“ bekannt gewesen, die eher zufällig als Brandstifter ermittelt worden waren. Sie wurden gefoltert, zum Tode verurteilt und hingerichtet.

Während des Brandes sollen sie der Überlieferung nach noch bei der Brandbekämpfung geholfen haben. Der Vater erlitt dabei Verletzungen und sein behandelnder Arzt hätte dabei Reste von Schießpulver als Brandbeschleuniger gefunden und den Fall gemeldet. Einzelne Vertreter des Domkapitels reisten nach Zeitz, Merseburg, Meißen und Stolpen, nach Magdeburg, Halberstadt und Erfurt, um ihre Bittgesuche vorzutragen, die nicht unerhört blieben. Der Naumburger Bischof Philipp ließ 1000 Gulden überweisen, für die damalige Zeit eine überaus hohe Summe. Das Merseburger Domkapitel spendete 100 Gulden und gewährte einen Kredit von 300 Gulden. Der Merseburger Bischof stiftete 50 Gulden aus seiner Schatulle. Je 100 Gulden kamen von den Kapiteln des Magdeburger und Meißner Doms sowie aus Zeitz. 50 Gulden stiftete das Domkapitel in Mainz, 40 Gulden der Abt des Kloster Altzella bei Nossen und das Stift in Halberstadt. Weitere größere Summen kirchlicher Einrichtungen kamen unter anderem aus Wurzen und Erfurt. Neben den Geldern geistlicher Körperschaften flossen auch Spenden einzelner Domherren und von Vertretern des Adels.

Trotzdem musste das Naumburger Domkapitel umfangreiche Kredite aufnehmen. Die Last der dafür zu zahlenden Zinsen war so hoch, dass zeitweilig die Sanierungsarbeiten am Dom eingestellt werden mussten. Wie auch derzeit in Notre-Dame, lag das Hauptaugenmerk auf der Wiederherstellung des Kirchendachs. Im Sommer 1532 erhielten 18 Handwerker dafür über einen längeren Zeitraum Arbeitslohn und „Badegeld“ für die Aufrichtung des neuen Dachstuhls. Geleitet wurden die Arbeiten überwiegend von Meister Eberich aus Merseburg.

Im April 1533, ein Jahr nach dem verheerenden Brand, musste das Domkapitel besonders tief in die Tasche greifen. Der neue Dachstuhl wurde mit Latten belegt und mit tausenden Ziegeln behängt. Meister Eberich erhielt dafür den außergewöhnlich hohen Wochenarbeitslohn von einem Gulden.

Im Herbst 1535 verlegte ein Erfurter Kupferschmied mit seinen Gesellen die Kupferplatten auf der Turmhaube des Südostturms. Mit der Kupferhaube auf dem Nordostturm wurde später ein Augsburger Kupferschmied betraut. 1537, fünf Jahre nach dem Brand, waren damit die Hauben der beiden Ost-Türme gedeckt, gleichzeitig neue Glocken beschafft worden, ebenso eine neue Turmuhr. Die verbrannte Dom-Orgel war schon 1533 durch die Orgel aus dem benachbarten Georgenkloster ersetzt worden.

Neue Kuppel für Nordwestturm

Die Bischofskirche war zumindest am 20. Januar 1542 wieder so hergerichtet, dass ein besonderes historisches Ereignis im Naumburger Dom vor nahezu 1000 geladenen Gästen stattfinden konnte: die Einsetzung des ersten evangelischen Bischofs der Welt, Nicolaus von Amsdorf, durch Martin Luther in Gegenwart des sächsischen Kurfürsten. Erst unter dem letzten katholischen Bischof Julius Pflug, der 1547 wieder ins Amt gelangt war, sowie dem Dechanten Peter von Neumarck, erfolgten weitere entscheidende Sanierungsarbeiten. Besonders wichtig für das Gesamtbild des Doms wurde vor allem die Wiederherstellung des abgebrannten Nordwestturms, der 1563 seine neue Kupferhaube erhielt, angefertigt von einem Weißenfelser Meister.

Ein Teil des Brandschuttes, vermehrt mit dem Ziegelschutt späterer Dacharbeiten, lagerte im Dombereich noch bis zum 19. Jahrhundert. Auch zahlreiche größere und kleinere Schäden des Brandes waren nur notdürftig oder gar nicht beseitigt worden und blieben immer noch sichtbar.

Unter Einbeziehung des erhalten geblieben Chors der abgebrannten Marienkirche am Dom wurde ab 1895 eine Turnhalle für das Domgymnasium in Form einer Kirche erbaut. Erst mit den langen und grundlegenden Bau- und Sanierungsarbeiten zwischen 1874 und 1894 wurden zahlreiche der noch vorhandenen Brandschäden beseitigt. Der im 13. Jahrhundert geplante aber nie hochgezogene Südwestturm gelangte bei dieser Gelegenheit zu Ende, die anderen drei Türme erhielten neue Hauben.

Aber auch heute noch finden sich einzelne Brandspuren, wie zum Beispiel an einem Gewölbe des Nordwestturms, die an den verheerenden Brand am 7. April 1532 erinnern, dem der Naumburger Dom beinahe vollständig zum Opfer gefallen wäre.