Briefe an den Philosophen Briefe an den Philosophen: Was eine Röckenerin mit dem Nietzsche-Buch zu tun hat

Röcken - Der erste Brief ist eine Absage. John M. Coetzee lebt in Australien und hat 2003 den Literatur-Nobelpreis erhalten. Nein, er könne keinen Brief an den Philosophen Friedrich Nietzsche schreiben, nicht mal zu dessen 175. Geburtstag. Würde er schreiben, dann würde das niemanden zufriedenstellen.

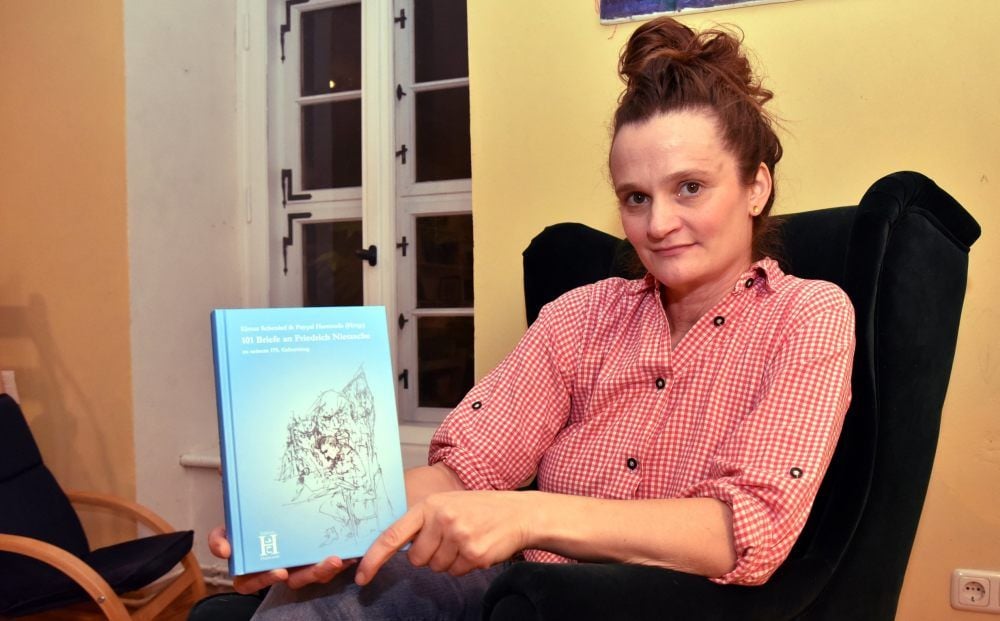

Der Brief hat laut Inhaltsverzeichnis 15.417 Kilometer zurückgelegt und die Zeilen sind in dem Band „101 Briefe an Friedrich Nietzsche“ nachzulesen. Der ist jetzt in der Gedenkstätte des großen Sohnes in Röcken erhältlich, faktisch dort, wo der Mann 1844 geboren wurde. Die Idee stammt von Elmar Schenkel und Fayçal Hamouda. Beide sind Herausgeber und in der Edition Hamouda ist das Buch erschienen.

Stefanie Jung gehört zu den Gründungsmitgliedern des Nietzsche-Vereins

Mit den beiden Männern gehört Stefanie Jung, die im Geburtshaus ein- und ausgeht, zu den Gründungsmitgliedern des Nietzsche-Vereins. Und: Sie setzt mit ihrem fünfseitigen Brief den Schlusspunkt in dem Band, der ein Höhepunkt in diesem Nietzsche-Jahr geworden ist. Ein weiterer war das Sommerfest. Dabei habe man auch junge Leute sowie Familien mit Kindern ansprechen können. Selbst Röckener seien gekommen.

Da gab es einen japanischen Tänzer, eine Malstraße wurde von einer Künstlerin betreut, Kinder konnten sich im Flechten ausprobieren. Und Corinna Schubert hat als promovierte Philosophin über Nietzsche erzählt und diskutiert. Und im kommenden Jahr soll ein Band von Geeske Janßen herauskommen, für den sie bereits Interviews mit Röckenern geführt und Fotos gemacht hat.

Stefanie Jung selbst hat mit 16 Jahren erstmals im „Zarathustra“ gelesen

Stefanie Jung selbst hat mit 16 Jahren erstmals im „Zarathustra“ gelesen. Später habe sie mal an einem Ostermontag Röcken besucht und den Lützener Künstler Gerd Quente kennengelernt. Inzwischen ist sie hier heimisch geworden, hat nicht nur den Verein mitgegründet, dessen Vorsitzende sie ist. Sie kümmert sich auch um Nietzsches Grab und hat zu dem „älteren Herrn“, wie sie schreibt, ein ganz besonderes Verhältnis. Der sei ihr manchmal vertraut, dann auch wieder fremd.

So unterschiedlich seien auch die Menschen. Da gibt es auf der einen Seite ganz normale Besucher, aber auch solche, die wie ein Japaner fragen, ob er mit nacktem Oberkörper meditieren dürfe. Und es gab jenen Häftling, der im Buchenwald-Außenlager Mittelbau-Dora für die Nazis schuften musste und dem Werke Nietzsches halfen zu überleben, weil er mit ihnen seine innere Freiheit fand, wie Stefanie Jung sagt. Flüchtlinge fragten sie, ob sie ihr Bier an Nietzsches Grab trinken dürften. Sie kamen aus dem Iran und dort gelte es als Provokation, den „Zarathustra“ unterm Arm zu tragen. Und einmal kam ein Besucher spätabends zurück, weil er sich noch ins Gästebuch eintragen wollte.

„Besucher und ihre Geschichten“

Stefanie Jung schreibt, dass Nietzsche immer gern am Fluss leben wollte. In Röcken hat sich dieser Wunsch erfüllt, weil hier „Besucher und ihre Geschichten“ vorbeiplätschern. Und so unterschiedlich wie sie sind ihre Berufe, ihre Ansichten und politischen Einstellungen. Es sei ein wilder Fluss, wie sie sagt, der an Nietzsches Grab etwas ruhiger fließt.

Mehr Fluss wünschte sich Stefanie Jung auch im übertragenen Sinn. So sei es für manche Gäste nicht einfach, nach Röcken und von dort wieder weg zu kommen. Und manchmal wundert sie sich über den Umgang der Deutschen mit ihrer Geschichte, also auch mit der Gedenkstätte. Da sei Jutta Remler, die über den zweiten Arbeitsmarkt die Öffnungszeiten abzusichern hilft. Geht sie nächstes Jahr, dann war sie dreieinhalb Jahre in der Gedenkstätte. Eine seltene Kontinuität. Dennoch müssten Vereinsmitglieder die Sonn- und Feiertage absichern. Jung fragt: „Wie viel kann ein Ehrenamtler eigentlich leisten?“

Zumal, wenn man promoviert und Familie hat. Dennoch will der Nietzsche-Verein auch 2020 einiges auf die Beine stellen: Hörsommer und Kinoabend, aber auch eine Lesung zur Buchmesse.

››„101 Briefe an Friedrich Nietzsche“, Edition Hamouda, 453 Seiten, 22.90 Euro, ISBN 978-3-95817-045-2. (mz)