50 Jahre Halle-Neustadt 50 Jahre Halle-Neustadt: Das Ende einer Zukunft

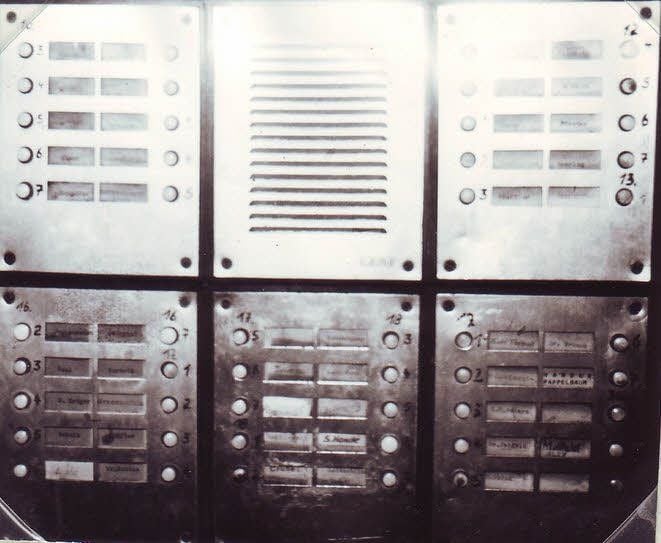

Halle (Saale) - Anderswo hieß es raus. Hier hieß es runter. „Kommst du runter“, rief es am Nachmittag durch die Wechselsprechanlagen von Halle-Neustadt, das die, die hier lebten, nur kurz „Neustadt“ nannten. Runter war hinterm Haus, das in Wirklichkeit ein Block gewesen ist. Runter war eine Bank an einer Sandkiste, war ein Klettergerüst aus Eisen oder Holz, waren die Wäschestangen, aus denen ohne jeden Umbau ein Fußballplatz werden konnte. Kein Runter, kein Fern gab es, wenn es in der Schule nicht lief.

Stadt der Zukunft

Halle-Neustadt sollte eine Stadt der Zukunft sein, ein Heim für den neuen Menschen, so hatten es seine Erbauer geplant. Neustadt hatte immerhin schon eine neue Sprache: „Maggi“ war die Magistrale, „Koofi“ war die Kaufhalle, „Kiga“ der Kindergarten. Nur die Geburtsurkunden der Kinder von Halle-Neustadt waren allesamt falsch.

Die Namen stimmten, die Geburtszeiten auch. Aber als Geburtsort ist immer Halle angegeben, vielleicht auch Zeitz und Merseburg und sicher noch andere Städte. Nie aber Halle-Neustadt, nicht einmal in den zwei Jahrzehnten, in denen die Söhne und Töchter der Bewohner der sozialistischen Chemiearbeiterstadt zur Welt kamen. Sie alle wuchsen auf als Kinder einer Stadt, die als einzige weltweit keine Kinder hat, weil sie in ihren besten Tagen zwar beinahe hunderttausend Einwohner besaß, aber nie ein eigenes Krankenhaus mit Geburtsstation.

Größer, höher, weiter

Kindheit hatten sie dennoch, die rund 30 000 Kinder von Halle-Neustadt, die zwischen 1965 und 1990 im größten Wohnexperiment Deutschlands groß wurden. Kindheit sogar, die sich in der Form, aber nicht im Inhalt von der in anderen Städten unterschied. Alles war größer hier, die Häuser waren höher und der Himmel weiter.

Doch gleichzeitig war jeder Wohnkomplex ein Örtchen für sich, aus dem niemand hinausmusste, wenn er nicht wollte. Es war ja alles da. Der Kiga und die Schule, die Koofi, die Komplexannahmestelle, der „Sero“ genannte Altstoffhandel, Jugendklubs mit Namen wie „Gimmi“ oder „Rose“ und sogar ein paar Kneipen, die „Mucki“ hießen oder „Dreckiger Löffel“. Drinnen wurden die Jüngeren scheel angeschaut von den erfahrenen Schichttrinkern, die nicht aussahen wie der neue Mensch, sondern als säßen sie schon seit Urzeiten hier.

Weshalb der Kalte Krieg in Halle-Neustadt immer anwesend war, lesen Sie auf der folgenden Seite.

Die Stadt wuchs, und sie wuchs mit ihren Eingeborenen. Waren anfangs noch alle Wege schlammig, wandelte sich Neustadt schon zu einer fahrradgerechten Stadt ehe es diesen Begriff gab. Wegen der Schichtarbeiter gab es Spätverkaufsstellen, kurz „Späti“ genannt. Wegen der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Literatur für die Aufrechterhaltung der Leistungskraft hatte der einzige Buchladen der Stadt ein besseres Angebot als alle Buchläden im alten Halle. Das Westfernsehen kam in der Stadt der Zukunft aus der Wand. Aber alle Keller besaßen dicke Stahltüren, um im Ernstfall Schutzräume spielen zu können. Auch alle Schulgebäude hatten Tiefgeschosse, die bei einem drohenden Nato-Angriff mit bereitstehenden Betonelementen hätten verbarrikadiert werden sollen. So war der Kalte Krieg immer anwesend in der Stadt, deren Wappen eine ambitionierte Achtklässlerin im Kinderzimmer entworfen und mit fröhlich flatternden Friedenstauben vollgepackt hatte.

„Big-Baustellen-Spaß“

Es war grau im Winter und unendlich grün im Sommer und es war grässlich wenig los. Wer hier großwerden durfte, hatte jede Menge Spaß. Anfangs waren die Baustellen die besten Abenteuerspielplätze der Welt. BBS wie „Big-Baustellen-Spaß“ hieß das bei den Kindern. „BUS“ dagegen war der „Big-Underground-Spaß“, der daraus bestand, einfach irgendwo in die unüberschaubaren unterirdischen Kanalsysteme einzusteigen und zu hoffen, dass man bestimmt auch irgendwo wieder rauskommt.

Die Stadt war ein Spielzeug, aber sie war auch ein Schlachtfeld. Die Wohnkomplexe, die „Wehkahs“ hießen, wurden von selbsternannten Banden beherrscht, die sich nicht grün waren. Halbwüchsige lauerten einander auf, es gab Lehmschlachten und rituelle Überfälle. Manchmal tat es weh, aber die Polizei musste nie kommen.

Grenze zwischen Plattenbau und Verfall

Besser war es allerdings, im eigenen Wehkah zu bleiben. Nur in Ausnahmefällen gingen Halle-Neustädter nach Halle. Die Saalebrücke war die natürliche Grenze zwischen moderner Großplattenbauweise und Zerfall, zwischen frischem Betongeruch und dem Moderduft der alten Mietskasernen; eigentlich zwischen Zukunft und Vergangenheit. Einzig das Kino, das Goethe-Lichtspiele hieß, und eine Eisdiele waren Gründe, sich ausnahmsweise mit der stadtgewordenen Vergangenheit jenseits der Saale abzugeben.

„Pfeffi“ für Milchgesichter

Später gab es ein eigenes Kino, das viel moderner war. Später wurden Berge aus Aushub, die beim sozialistischen Warten auf nie realisierte Großvorhaben überwuchert worden waren, zu Fahrradcross-Strecken. Später trafen sich die Plastebaggerfahrer und Gummiindianerspieler von früher auf den Bänken an den Sandkisten, die da schon zur Hälfte mit Hundekot und Kippen gefüllt waren, um Schnapsflaschen zu köpfen. Freunde helfen: Der Alkohol stammt in der Regel aus der Verkaufsstelle der Sowjetarmee, in der Frauen in Kittelschürzen „Pfeffi“ genannten Pfefferminzlikör auch an Milchgesichter verkauften, die in keinem Kino in keinen Erwachsenenfilm gekommen wären.

Eine Freiluftjugend. Daheim waren die Kinder des Beton nicht in den Wohnblöcken, sondern auf den Bänken dahinter, in den Durchgängen zwischen den Blocks und in den Fahrstuhletagen, die als Jugendklubs dienten. Montags war Disco im „Baltic“, freitags Party im „Treff“ und es hätte immer so weitergehen können. Selbst Mitte der 80er Jahre war Halle-Neustadt noch eine junge Stadt. Fast alle hier hätten immer noch für ein ganzes neues Leben weggehen können, wenn es unerträglich geworden wäre in der Stadt oder dem Land.

Bis dahin konnte man sich abfinden und es genießen. Eine Jugend in Deutschland, auch wenn die Gegend DDR hieß und die herrschenden Vorstellungen vom Paradies heute Kopfschütteln auslösen. In Neustadt lebten die Sieger der Geschichte, Familien mit Telefonanschlüssen. Glückliche, die von den Errungenschaften einer Zeit profitierten, an deren Ende das Ende aller Ausbeutung stehen würde.

Vom Ende des "Paradies Neustadt" lesen Sie auf der nächsten Seiten.

Dieses Ende kam so wenig wie aus Neustadt noch eine echte Stadt wurde. Ausgerechnet in ihrem größten Bauprojekt ging die DDR am schnellsten zugrunde. Noch vor dem Beitritt des Arbeiter- und Bauernstaates zur Bundesrepublik votierten die Halle-Neustädter für einen Beitritt zur Stadt Halle. Der Selbstauslöschung folgten die Abrissbagger, begleitet von Flucht der Generation, die hier aufgewachsen war. Während die Eltern zurückblieben, in 70 Quadratmetern WBS 70 mit leerem Kinderzimmer, gingen ihre Töchter und Söhne fort. Neustadt hatte nicht nur keine Geburtsstation, es kannte auch kein Wohneigentum. Der neue Mensch besitzt hier nichts außer Wurzeln. Älter geworden, kehrt er heute gelegentlich zurück, aus Köln, Berlin, New York oder Bangkok. Er schaut dann auf überwucherte Wiesen und sagt seinen Kindern, dass da in der Mitte früher seine Schule stand. (mz)