Stadtkirche in Wittenberg Stadtkirche in Wittenberg: Wo das Wort Bild geworden ist

Wittenberg - Sie ist die protestantische Kirche schlechthin. Hier predigte Luther, hier hat der Anspruch der reformatorischen Kirche, eine „Kirche des Wortes“ zu sein, ihren Ursprung und die Predigt als gesprochenes Wort steht hier seit nahezu 500 Jahren im Mittelpunkt. Kritiker behaupten zuweilen, evangelische Kirchen seien keine Kirchen der Farbe, sondern Kirchen des Schwarz-Weiß und es rieche dort manchmal ein bisschen nach Tinte.

Magische Anziehungskraft

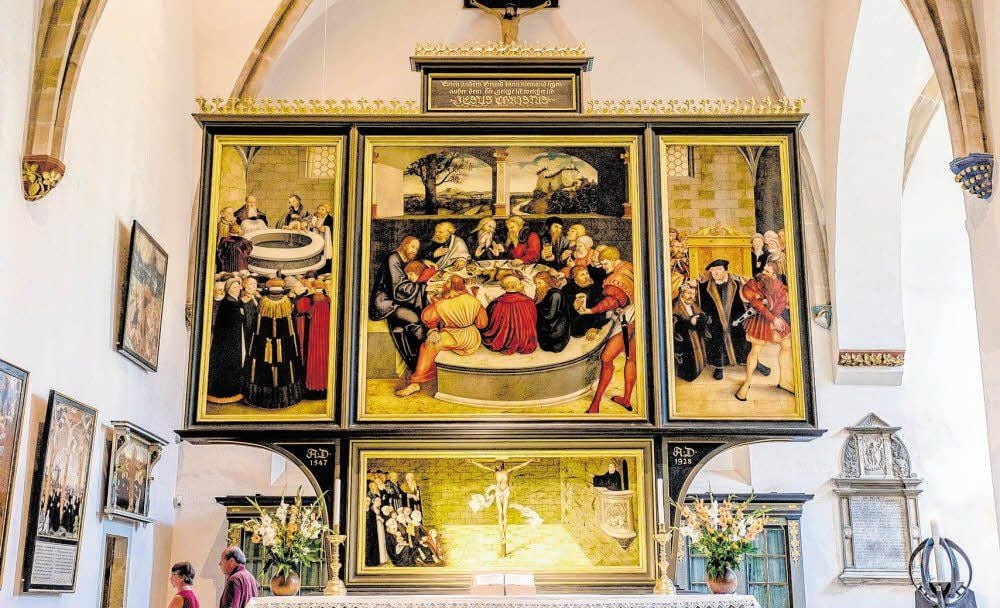

Wer die Wittenberger Stadtkirche St. Marien betritt, sieht sich - zumal seit der Sanierung des Innenraumes - eines Besseren belehrt. Es ist eine sinnliche Bilderwelt, die sich dem Betrachter eröffnet. Das sanfte Grün der Sitzbänke korrespondiert mit dem leuchtenden Rot der Gewänder auf den Gemälden des weltberühmten Reformationsaltars. In Vorbereitung auf das Reformationsjubiläum sorgfältig saniert, präsentiert er sich als ein Solitär von geradezu magischer Anziehungskraft. Die Farben strahlen und die Figuren auf dem Werk aus der Cranachschen Werkstatt wirken so vital, als wollten sie gleich ein Gespräch mit dem Betrachter beginnen. Der von Vater und Sohn geschaffene Altar legt, wie kaum ein anderes Werk, Zeugnis davon ab, dass dieses Gotteshaus nicht allein Luthers, sondern ebenso Cranachs Kirche ist, dass sich hier die Macht des Wortes und die Kraft der Bilder symbiotisch vereinen oder wie Kirchmeister Bernhard Naumann es formuliert: „Es ist eine Kirche, in der das Wort Bild geworden ist“.

Die Vorderseite des Altars mit den Darstellungen zu Taufe, Abendmahl und Beichte sind letztlich nicht weniger als ein mit Pinsel und Farbe in Szene gesetztes reformatorisches Glaubensbekenntnis und ein Zeitzeugnis, illustriert mit Wittenberger Persönlichkeiten von Luther über Melanchthon bis Bugenhagen sowie in der Abendmahlsszene vermutlich auch mit einem Selbstporträt Lucas Cranachs des Jüngeren als Mundschenk. Es sind nicht zuletzt diese Bilder, die den Menschen des 16. Jahrhunderts, die in ihrer Mehrheit nicht lesen und schreiben konnten, die theologische Sicht Luthers anschaulich gemacht haben, und sie ziehen bis heute den Betrachter in ihren Bann. „Schließlich leben gerade wir in einer Welt der Bilder, wenn auch meist der flüchtigen“, unterstreicht Bernhard Naumann. Die Bilder Cranachs hingegen seien ewige, aber nicht unbedingt leicht zu entschlüsselnde. Die Symbolik der reformatorischen Bilderwelt betöre zwar, erschließe sich den heutigen Zeitgenossen aber nicht immer ohne weiteres. Pflanzen, Tiere, Farben, Faltenwurf - alles habe eine eigene Bedeutung.

Aufklärung ist jedoch nicht fern. Im Rahmen der Landesschau Cranach 2015, an der auch die Stadtkirche beteiligt ist, werden von Mittwoch bis Samstag Führungen angeboten, mit Erläuterungen zu den Altarbildern und zahlreichen weiteren Cranachwerken. Zehn Epitaphe - ebenfalls restauriert - gehören zur Ausstellung. Diese für Verstorbene gestifteten Andachtsbilder wie der Altar werden mit Stolz als „Originale am originalen Ort“ präsentiert, wurden sie doch von Lucas Cranach dem Jüngeren explizit für diesen Kirchenraum geschaffen und wirken in ihm. Man sehe sich im Chor einer großen Anzahl von Cranach-Kirchen in der Region, so Naumann, „und doch sind wir vielleicht die erste Stimme - und das sind wir gern und sind stolz darauf“.

Denn das Leben des Renaissancemalers ist nicht allein unter künstlerischen Gesichtspunkten aufs engste mit dem Gotteshaus verwoben. Hier wird er getauft und getraut, seine neun Kinder empfangen das Sakrament der Taufe in St. Marien, er besitzt einen eigenen Stuhl im Kirchenraum. „Und die Plätze in seiner unmittelbaren Nachbarschaft waren sehr begehrt“, unterstreicht Julia Ewald, die die Exhibition in der Kirche betreut. Als angesehener und wohlhabender Bürger der Stadt erweist er seiner Kirche auch als Spender die Ehre. Die jetzt wieder strahlenden Turmknäufe wurden einst in der Cranach-Werkstatt vergoldet - in den südlichen Turmknauf hat man einen Stammbaum der Familie Cranach eingelegt.

Bis in den Tod bleibt Cranach St. Marien verbunden. Als er 1586 im Alter von 70 Jahren stirbt, wird sein Leichnam in die Stadtkirche überführt und dort bestattet. Die Leichenpredigt erklingt von der Kanzel der Kirche und gehört, als frühes Druckzeugnis erhalten, zu den Ausstellungsstücken. Ergänzt werden die Originale durch Erläuterungen sowie Informationen zu den Restaurierungsarbeiten. Die Möglichkeit, sich in diese Bilderwelt zu versenken, wird nur gelegentlich durch einen Pfeifton gestört. „Das ist die Annäherungssicherung“, erklärt Ewald. Sie sorgt dafür, dass man angesichts der Anziehungskraft der Werke räumlich ein wenig Distanz wahrt - zum Schutz einer Bilderwelt, die das protestantische Selbstverständnis und Selbstbewusstsein maßgeblich geprägt hat.

Täglich öffentliche Führung

Die Wittenberger Stadtkirche St. Marien ist Montag bis Samstag, 10 bis 18 Uhr, und Sonntag von 11.30 bis 18 Uhr geöffnet. Die Cranach-Werke werden im Rahmen der Landesausstellung im abgetrennten Chorraum und der Sakristei noch bis 1. November gezeigt. Von Mittwoch bis Samstag gibt es täglich um 16 Uhr eine öffentliche Führung. Der Eintritt kostet fünf Euro, ermäßigt vier. Das Kombi-Ticket „Cranach der Jüngere in Wittenberg“ berechtigt zum Besuch der Ausstellungen in Augusteum, Stadtkirche und Cranach-Haus (Erwachsene: zwölf Euro, ermäßigt acht Euro).