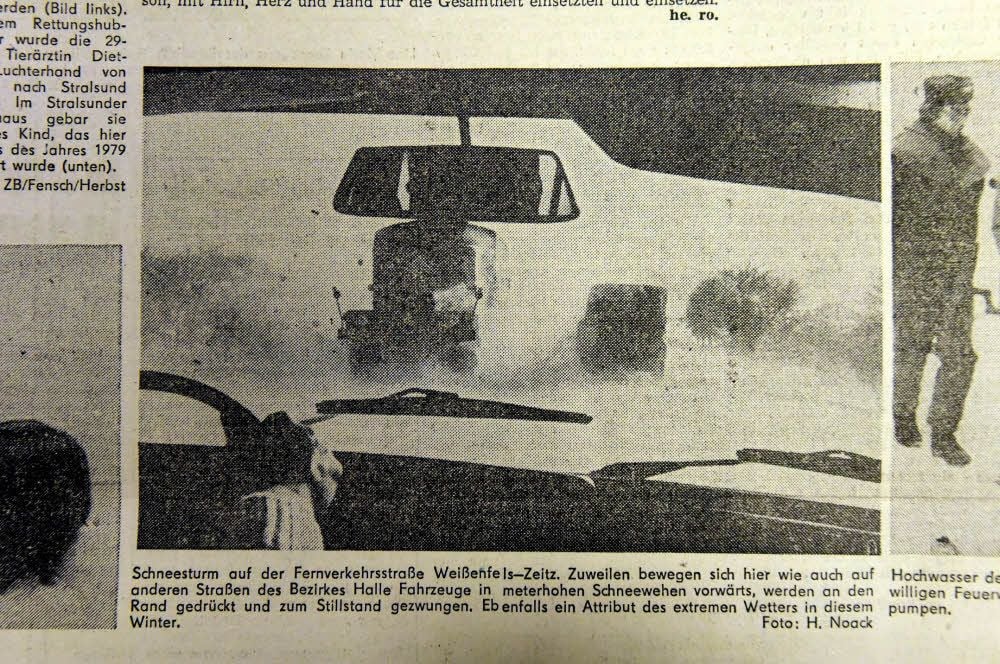

Zwangsstopp in Schneewehe Zwangsstopp in Schneewehe: Erinnerungen an den Katastrophenwinter Anfang 1979

Weißenfels - Arthur Wolff berichtet von Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt. Der eisige Wind pfiff über die Bahnsteige in Weißenfels und trieb den Schnee vor sich her. Es war Anfang 1979, als der heute 70-jährige Weißenfelser zur sogenannten Bahnsteigreserve der Deutschen Reichsbahn gehörte.

Passierte irgendwo etwas, ging die Sirene und ein von einer 1.000-PS-Diesellok gezogener Hilfszug fuhr zum Einsatzort. Ein Katastrophenwinter hatte die DDR seit Ende Dezember vom Norden bis in den Süden nach und nach erreicht, Verkehr, Wirtschaft und gesellschaftliches Leben lahmgelegt. Die Temperaturen lagen knapp unter minus 30 Grad.

Katastrophenwinter 1978/79: Hinweisschilder waren weg

Nur mit einer Lok mit angekoppeltem Schneepflug ging es zunächst nach Teuchern und dann in Richtung Stößen. Hier lag der Schnee meterhoch und musste bei langsamer Fahrt zur Seite geschoben werden. Dann krachte es plötzlich. Die Hinweisschilder, die auf den unbeschrankten Bahnübergang, der über Betonplatten befahren werden konnte, aufmerksam machen sollten, waren im Schnee verschwunden.

Möglich, dass sich eine der Platten gehoben hatte oder dass das Schiebeschild zu tief eingestellt war. Doch darauf hätte sein Begleiter aufmerksam machen müssen. Erschwerend kam aber hinzu, dass der Kontakt zum Lokführer damals nur per Zuruf funktionierte, denn Sprechfunk gab es nicht. Der Mann sprang neben das Gleis und versank bis zum Hals in einer Schneewehe. Da sich die beiden Hälften des Schiebeschildes verkeilt hatten, musste das Problem mit Hammer und Meißel gelöst werden. „Dabei verletzte sich der Kollege und sogar Blut floss“, sagt Wolff.

Helfer schoben Bleche mit glühenden Kohlen unter Hunderte von Weichen

Ihm hat sich der für ihn aufregendste Tag jenes Katastrophenwinters auf der Lok tief eingeprägt. Er hatte Mitte der 1960er Jahre Elektriker und Schlosser bei der damaligen Reichsbahn gelernt und 1978 die Chance ergriffen, eine Ausbildung zum Lokführer zu machen. Danach konnte er sogar auch eine der sogenannten Russen-Loks mit 3.000 PS fahren.

Während Arthur Wolff aus gesundheitlichen Gründen längst im Ruhestand ist, fährt Johannes Drewitz (62) aus Großkorbetha noch immer Personenzüge für die Deutsche-Bahn-Tochter DB Regio. Er hatte Diesellok-Schlosser gelernt und absolvierte nach der Armeezeit einen Lokführerlehrgang. Danach fuhr er in Großkorbetha auf einem der größten Güterbahnhöfe der DDR eine Rangierlok. Die schob die Wagen bis zu einem Berg, den rollten sie dann hinab und unzählige Weichen sorgten für die Zusammenstellung neuer Züge.

„Elektrische Weichenheizungen hatten wir damals nur im Personenverkehr“, sagt Drewitz. Und so haben Helfer von Genossenschaften aus Landwirtschaft und Handwerk im Winter die Bahn unterstützt. 20 Leute waren das in Schichten auf jedem Stellwerk. Sie schoben Bleche mit glühenden Kohlen unter Hunderte von Weichen. Und nach zwei Stunden musste Kohle nachgelegt werden, sonst hätte sich schnell nichts mehr bewegt.

Weil er selbst in Merseburg aushelfen musste, weiß der Großkorbethaer auch, dass am dortigen Bahnhof eine alte Dampflok stand, die nicht mehr gebraucht wurde und die Weichen für den Güterverkehr beheizte. Die Loks seien zudem im Dauerbetrieb gewesen, galt es doch auch bei den Reisezügen, dafür zu sorgen, dass die sogenannten Heizkupplungen, über die Wärme in die Wagen gelangte, nicht einfroren.

Für Drewitz gehörten Filzstiefel und Wattejacke zu jenem kalten Winter dazu. Aber auch im Januar 1987 lagen die Temperaturen ebenfalls um die minus 27 Grad Celsius. Und noch eines lobt der 62-Jährige: „Die Kantine hatte in einer solchen Zeit Tag und Nacht offen.“ Da habe es ständig warmes Essen und kostenlosen Tee gegeben.

Alarm am Silvestertag

Der Weißenfelser Tobias Liebert, Kommunikationswissenschaftler und Berater, war in jenem Winter bei der Armee. Seinen Weihnachtsurlaub musste er eher abbrechen und bekam schon bei der Rückfahrt die schlimmen Auswirkungen mit Zugverspätungen zu spüren. Silvester gab es dann Alarm, wurde man mit Lkw erst nach Profen gefahren, und weil man dort nicht alle Einsatzkräfte brauchen konnte, ging es etwas später in den Tagebau Nachterstedt.

Da musste man Gleise verrücken und beschottern, die Bagger funktionstüchtig halten und Eis sowie Schnee beseitigen. Aber auch Wege galt es zu befestigen. Schwierig war es mit dem Arbeitsschutz, weil der beim Gleise-verlegen wichtig war, aber auch wenn Kohlezüge vorbeirollten. „In jener Zeit und nach der Verlegung nach Magdeborn bei Espenhain hatten wir das Gefühl, dass wir richtig helfen konnten.“ Denn die in der Eiskälte gefrorene Braunkohle wurde zur Aufrechterhaltung des täglichen Lebens und in der Wirtschaft der DDR dringend gebraucht.

Aber die Umstände waren natürlich alles andere als gut. Bitterste Kälte herrschte schon bei der zweistündigen Anfahrt. In Espenhain kam man durchfroren im Kulturhaus an, wo Hunderte von Soldaten untergebracht waren. Selbst die Bar war belegt und geschlafen wurde zunächst auf Luftmatratzen.

Einsatz über mehrere Monate

Nach dem harten Winter karikierte sich der Einsatz von selbst. Angesichts des akuten Fachkräftemangels blieb ein Teil der Soldaten bis Ende Juni im Einsatz. Tobias Liebert sagt: „Da hat das Energieministerium bezahlt und das Ministerium für nationale Verteidigung hat das Geld kassiert.“ Das Schönste für ihn war neben den gesammelten Erfahrungen, dass er bei dem Einsatz seine spätere Frau kennengelernt hat. (mz)