Geschichte in Wernigerode Geschichte in Wernigerode: Wie ein Berg erobert wird

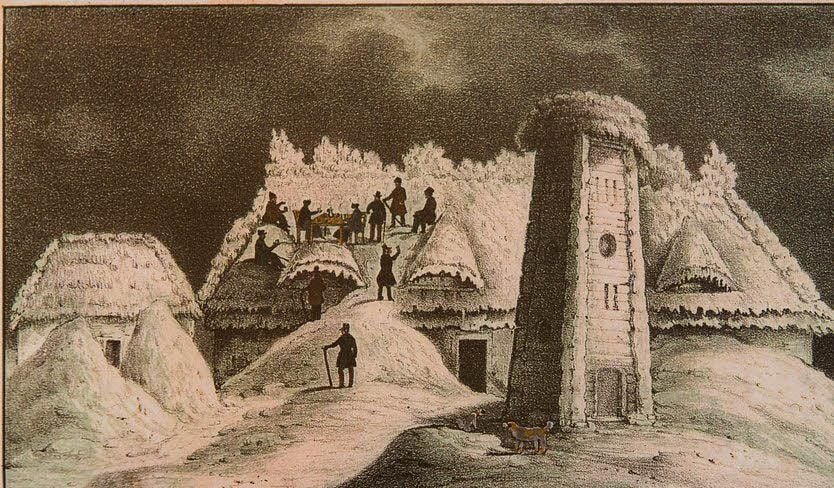

Wernigerode/MZ - Im Winter 1850 fällt im Harz so viel Schnee, dass man auf dem Brockengipfel einen Hügel anhäuft, über den Ausflügler bequem auf das Dach des Brockenhauses spazieren können. Ein paar Gäste machen sich einen Spaß daraus und trinken auf dem Dach des Hauses ihren Tee.

Die Szene ist bildlich überliefert und Teil der Ausstellung „Der Brocken. Die Entdeckung und Eroberung eines Berges“, die bis November in der Galerie 1530 in Wernigerode zu sehen ist. Der Brocken, im ausgehenden Mittelalter noch ein gefürchteter Ort, hat seinen Schrecken verloren. „Der mitteleuropäische Gebirgstourismus hat sich Mitte des 18. Jahrhunderts entwickelt“, sagt Uwe Lagatz. Der Wernigeröder Historiker kennt den Brocken und seine Geschichte; seit zehn Jahren beschäftigt er sich mit dem Berg, hat ein Buch dazu geschrieben und die Ausstellung in der Galerie 1530 konzipiert.

"Sie zeigen, welche Vorstellung man damals von Landschaft hatte"

Die Ausstellung zeigt neben historischen Souvenirs, Bergmanns- und Köhlereiwerkzeugen auch Modelle des Brockenhauses, die zeigen, wie sich das Gebäude im Lauf der Jahrhunderte verändert hat und an den zunehmenden Tourismus angepasst wurde. Zu sehen sind auch viele Landkarten. „Sie zeigen, welche Vorstellung man damals von Landschaft hatte“, so Lagatz mit Blick auf die Harzdarstellungen, die den Brocken auch schon mal ignorieren, wenn er für das Herrschaftsgebiet der Auftraggeber keine Rolle gespielt hat.

Für die Grafen zu Stolberg-Wernigerode aber war der Berg von Bedeutung: Sie hofften, dort Erz fördern zu können. Der Plan schlug fehl, doch immerhin gab es Torflagerstätten in den Hochmooren. Im 18. Jahrhundert ein dringend benötigtes Brennmaterial in der wald-arm werdenden Region. Massenhaft sind Bäume abgeholzt und in Köhlereien zu Holzkohle verarbeitet worden, die für die Verhüttung von Erzen unerlässlich ist.

Die Anfänge

1744 wird zum ersten Mal Torf gestochen; die Arbeiter bekommen auf dem Berg eine feste Unterkunft. Die steinerne Schutzhütte sollte zum Beginn des Brockentourismus beitragen, denn müde Ausflügler können hier Rast machen, und das spricht sich schnell herum. Im September 1800 wird ein Wirtshaus eingeweiht, der Wirt bleibt das ganze Jahr oben. Torf wird um diese Zeit schon nicht mehr gestochen. Statt der Arbeiter kommen nun die Touristen.

1788 werden 543 Brockenbesucher gezählt, 1809 sind es 712. „Die Zahlen markieren nicht mal die Untergrenze“, ist sich Lagatz sicher, denn nicht jeder Brockenbesucher hätte sich auch in ein Gästebuch eingetragen. Die ersten Touristen kommen nicht nur zu Fuß auf den Berg hinauf. Eine historische Darstellung in der Ausstellung zeigt die hölzernen Wagen mit drei Sitzreihen, in denen die Menschen befördert werden. „Das waren die Jeeps des 18. Jahrhunderts“, flachst Lagatz angesichts der Konstruktionen, die schmaler gebaut sind als gängige Kutschen, damit sie die Bergpfade hinauf fahren können. „Es ist das erste Bild überhaupt, auf denen man solche Wagen sieht“, sagt er. „Künstlerisch ist es eher drittklassig, aber es hat einen hohen Quellenwert.“

Der zunehmende Tourismus wird für manchen Ort in der Region zum Ausweg aus wirtschaftlicher Misere. Die Ausstellung verdeutlicht das am Beispiel von Schierke. Aus dem sterbenden Waldarbeiterort wird eine Nobeladresse: „Schierke wurde das St. Moritz des Nordens.“