Technische Revolution Technische Revolution: Ende des Wirrwarrs

Die beiden Tore des Naumburger Domfriedhofs, die in diesem Jahr von April bis Oktober für Besucher geöffnet waren, sind nun wieder verschlossen. Damit ist erneut die sprichwörtliche Friedhofsruhe eingezogen. Auch in der Ecke an der östlichen Mauer zum Postring hin. Zwei Grabsteine aus rötlichem Granit und zwischen beiden ein imposantes, hohes Grabdenkmal aus demselben Material, alle drei in erstaunlich gutem Zustand, zogen hier bei seinen Besuchen das Interesse des Beobachters auf sich. Die Gebeine von Arthur Graf Posadowsky, Freiherr von Postelwitz, sind hier zur letzten Ruhe gebettet worden. Neben ihm Elise Emma Adolfine Posadowsky-Wehner, seine Frau. Auf der anderen Seite der Stein von Amalie Auguste Angelica Gräfin Posadowsky-Wehner, seiner Schwester.

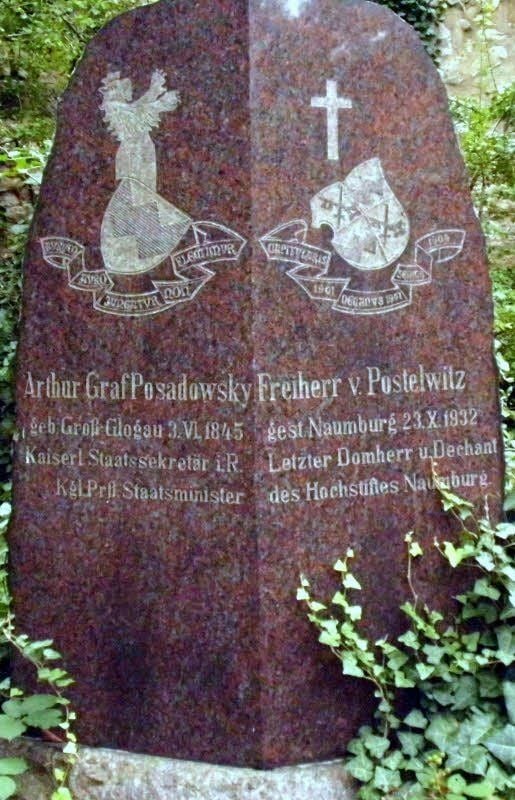

Die damit geweckte Neugierde, wer dieser Graf Posadowsky war, woher er und seine Familie stammt und in welchem Verhältnis sie zu Naumburg standen, erfuhr bereits mit einem Blick auf die Grabstein-Inschrift eine erste Antwort. „Arthur Graf Posadowsky, Freiherr von Postelwitz – geboren am 3. Juni 1845 in Groß-Glogau, Kaiserlicher Staatssekretär im Ruhestand, Königlich Preußischer Staatsminister – gestorben am 23. Oktober 1932. Letzter Domherr und Dechant des Hochstifts Naumburg“ – das ist dort zu lesen.

Grund genug, sich nach weiteren Informationen umzuschauen. In der Internet-Enzyklopädie Wikipedia finden wir sie. Posadowsky-Wehner entstammte demnach dem schlesischen Uradel. Nach dem Studium der Rechts- und Staatswissenschaften in Berlin, Heidelberg und Breslau (heute Wroclaw/Polen), nach Promotion, Referendariat und zweitem Staatsexamen aber erwarb Freiherr von Postelwitz erst einmal ein landwirtschaftliches Gut und bewirtschaftete es. Doch damit war er nicht zufrieden. So betrat Arthur Adolf Graf von Posadowsky- Wehner, so sein vollständiger Name, 1871 in der Provinzialregierung von Posen (heute Poznan/Polen) die politische Bühne.

Als Landrat bemühte er sich um einen Ausgleich zwischen der polnischen Bevölkerungsmehrheit und den deutschen Einwohnern seines Landkreises. Als Mitglied der Freikonservativen Partei saß er von 1882 bis 1885 im Preußischen Abgeordnetenhaus, erhielt die Ernennung zum Landeshauptmann Posen. Der aufstrebende Schlesier wurde dann vom deutschen Kaiser Wilhelm II. am 1. September 1893 zum Staatssekretär des Reichsschatzamtes berufen, stieg vier Jahre später zum Staatssekretär des Reichsamtes des Inneren auf, wurde Vize-Kanzler und preußischen Staatsminister ohne Geschäftsbereich. In der „Ära Posadowsky“ änderte sich manches im sozialen Bereich: So wurde die Sonn- und Feiertagsruhe für Arbeiter im Industrie- und Baubereich eingeführt, die Kinderarbeit unter 13 Jahren verboten, der Mutterschutz verbessert und die Nachtarbeit untersagt. Auch für die Belange der Landwirtschaft setzte sich Posadowsky ein.

Wegen politischer Richtungswechsel und Querelen trat er 1907 zurück. Er lebte fortan als Dechant des protestantischen Domkapitels „Rechtsritter des Johanniterordens“ in Naumburg, blieb aber weiter der Politik erhalten, saß von 1907 bis 1918 weiter im Preußischen Herrenhaus und von 1912 bis 1918 als parteiloser Abgeordneter im Reichstag. Am 11. Februar 1919 kandidierte Arthur von Posadowsky-Wehner bei der Wahl des Reichspräsidenten gegen den Sozialdemokraten Friedrich Ebert und unterlag deutlich. Er starb 1932 im Alter von 87 Jahren in Naumburg und wurde auf dem Domfriedhof begraben. Es ist also 82 Jahre her, dass Posadowsky-Wehner auf dem Domfriedhof zu Grabe getragen worden ist. Über fast sieben Jahrzehnte hinweg blieb dieser Gottesacker für die Öffentlichkeit weitgehend verschlossen. Graf Posadowsky war die letzten 25 Jahre seines Lebens mit Naumburg und dem Domstift eng verbunden. Historiker und Politologen werden zu seinem Wirken und Schaffen wahrscheinlich unterschiedliche und kritische Einschätzungen finden. Doch ist und bleibt er ein Teil der hiesigen Stadtgeschichte, was bislang kaum eine Rolle spielte.