Straßenmusikant Straßenmusikant: Tränen bei "Lili Marleen"

Ich bin mehr ein ’Draufgänger’ und mache dabei manchen Fehler; was mir schließlich immer zum Siege verhilft ist das hartnäckige Festhalten an dem, was ich für Recht halte und Mir in den Kopf gesetzt habe“, schreibt Elisabeth Förster-Nietzsche an Harry Graf Kessler am 12. Dezember 1898. Zu diesem Zeitpunkt hat die Schwester des Philosophen Friedrich Nietzsche (1844 - 1900) in Weimar in der von Meta von Salis gestifteten Villa Silberblick bereits das Nietzsche-Archiv untergebracht. Außerdem betreut Elisabeth Förster-Nietzsche (1846 - 1935) dort den Bruder, dessen geistige Umnachtung sich immer stärker abzeichnet.

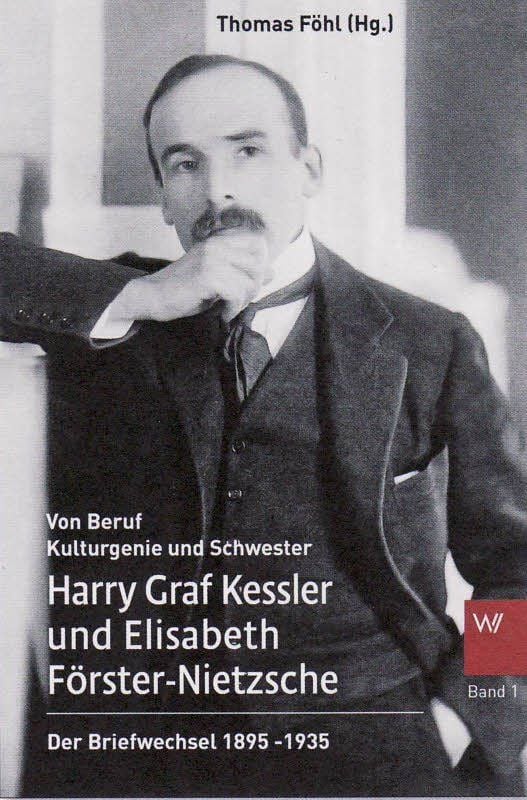

Es gilt also, die Fäden stärker in die Hand zu nehmen, die Dinge voranzutreiben. Prominente Unterstützung ist da willkommen. Auch jene von Persönlichkeiten wie Harry Graf Kessler (1868 - 1937). Er ist ein Netzwerker, ein Kosmopolit, so eigenwillig wie schillernd. Geboren in Paris, wächst er in Frankreich, Deutschland und England auf, ist als Diplomat tätig, wird Mäzen und Kunstfreund, übernimmt schließlich 1903 die ehrenamtliche Leitung des Weimarer Museums für Kunst und Kunstgewerbe. Gemeinsam mit dem Architekten und Künstler Henry van de Velde (1863 - 1957) kreiert er das „Neue Weimar“, in dem die kulturreformerischen Bestrebungen und die Künste eine Heimstatt finden sollen. Das Nietzsche-Archiv - auf Kesslers Empfehlung von Elisabeth Förster-Nietzsche in Weimar angesiedelt und 1903 von van de Velde neu gestaltet - soll darin einen besonderen Platz erhalten. So entsteht eine freundschaftliche Symbiose, in der beide ihren Nutzen sehen. Das verbindende Element dabei ist Friedrich Nietzsche, dessen Werk Kessler schätzt, dessen Bedeutung für eine Zeit des Umbruchs er längst erkannt hat.

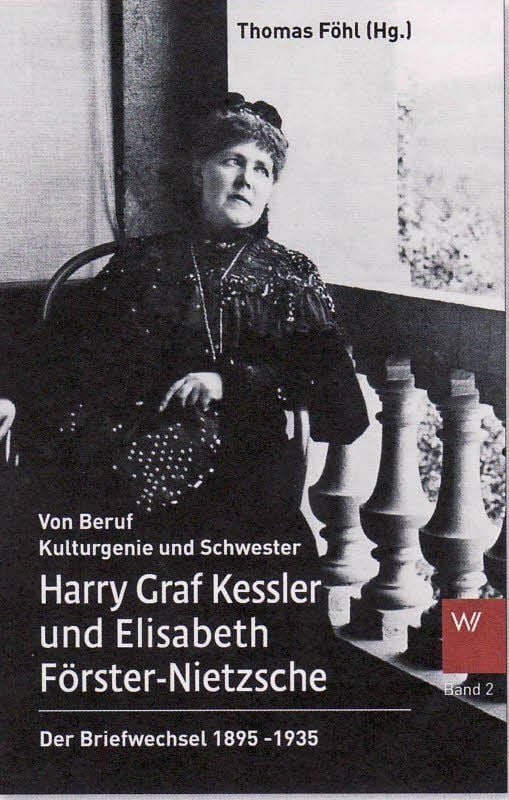

Von 1889 bis 1935 wechseln Förster-Nietzsche und Kessler knapp 800 Briefe, Karten und Telegramme. Dabei offenbaren sie nicht nur sich, sie spiegeln zudem eine Zeit, die von der Industrialisierung über den Aufstieg des Kaiserreichs und dessen Zerfall mit der Revolution von 1918 über den Ersten Weltkrieg bis hin zum Beginn des nationalsozialistischen Regimes reicht. In einer über 1800 Seiten umfassenden zweibändigen Ausgabe ist diese Korrespondenz jetzt in der Weimarer Verlagsgesellschaft erschienen. „Der Briefwechsel ist in einer seltenen Geschlossenheit zu mehr als 95 Prozent erhalten. Selbst die meisten der durch Reisen sowie die 1933 erfolgte Emigration Kesslers abhanden gekommenen Briefe Förster-Nietzsches lassen sich durch die erhaltenen Briefdiktate aus den Beständen des Nietzsche-Archivs rekonstruieren“, heißt es in einer Mitteilung des Verlages. Der Briefwechsel verstehe sich als Anregung und neuer Baustein zur spannungsreichen Darstellung einer Geschichte des Nietzsche-Archivs, die trotz manch detaillierter Vorarbeiten mehr als 20 Jahre nach der Wende nicht vorliege, harrten doch weiterhin dessen zahllose Überlieferungen mit mehr als 60000 ein- und ausgegangenen Briefen sowie einer Fülle anderer Dokumente einer wissenschaftlichen Erschließung. Gesichtet, aufgearbeitet und schließlich ediert hat die Briefe Thomas Föhl. Er war von 2009 bis 2010 amtierender Direktor Schlösser, Gärten und Bauten der Klassik Stiftung Weimar. Seitdem fungiert er als Sonderkoordinator Masterplan und Verantwortlicher für Sonderaufgaben im Bereich des Präsidenten der Stiftung. Föhls Edition beschränkt sich dabei nicht allein auf den Briefwechsel, sondern bezieht ein umfangreiches Personenregister mit Kurzbiografien ein. Damit lassen sich die Kommentare Förster-Nietzsches und Kesslers besser einordnen und bewerten.

Doch nicht nur das Umfeld, auch das „Innenleben“ der beiden Autoren lässt sich durch die Briefe besser erschließen. Damit knüpfen die beiden Bände an das bereits 1994 im Gabel-Verlag erschienene Buch „Der entmündigte Philosoph“ mit dem Briefwechsel von Friedrich Nietzsches Mutter Franziska (geborene Oehler, 1826-1897) an ihren Neffen Adalbert Oehler an. Beide Publikationen tragen zum Erhellen des Wirkens der Nietzsche-Schwester bei.

Zwei Jahre jünger als ihr Bruder, übernimmt Elisabeth nach dem Tod der Mutter die Kontrolle über Nietzsches Werk, nach dessen Tod wird sie zur umstrittenen Nachlassverwalterin. Als alleinige Besitzerin des Nietzsche-Archivs, das 1894 in Naumburg gegründet worden war, kann sie nun schalten und walten wie sie möchte.